两汉封泥50件

中国书法是随着中国历史不断发展前进的,汉字是全球使用时间最长没有出现断层的文字,已有六千年的历史,书法,是中国汉字特有的一种文字美的艺术表现形式,我国书法的历史是从甲骨文开始的。书法的演变一般是指书法字体的演变,中国书法主要有五种书体:篆、隶、草、行、楷。中国书法史也根据书体的发展,分为不同的时期。

来源 | 网络 分享 | 书艺公社(ID:shufaorg)

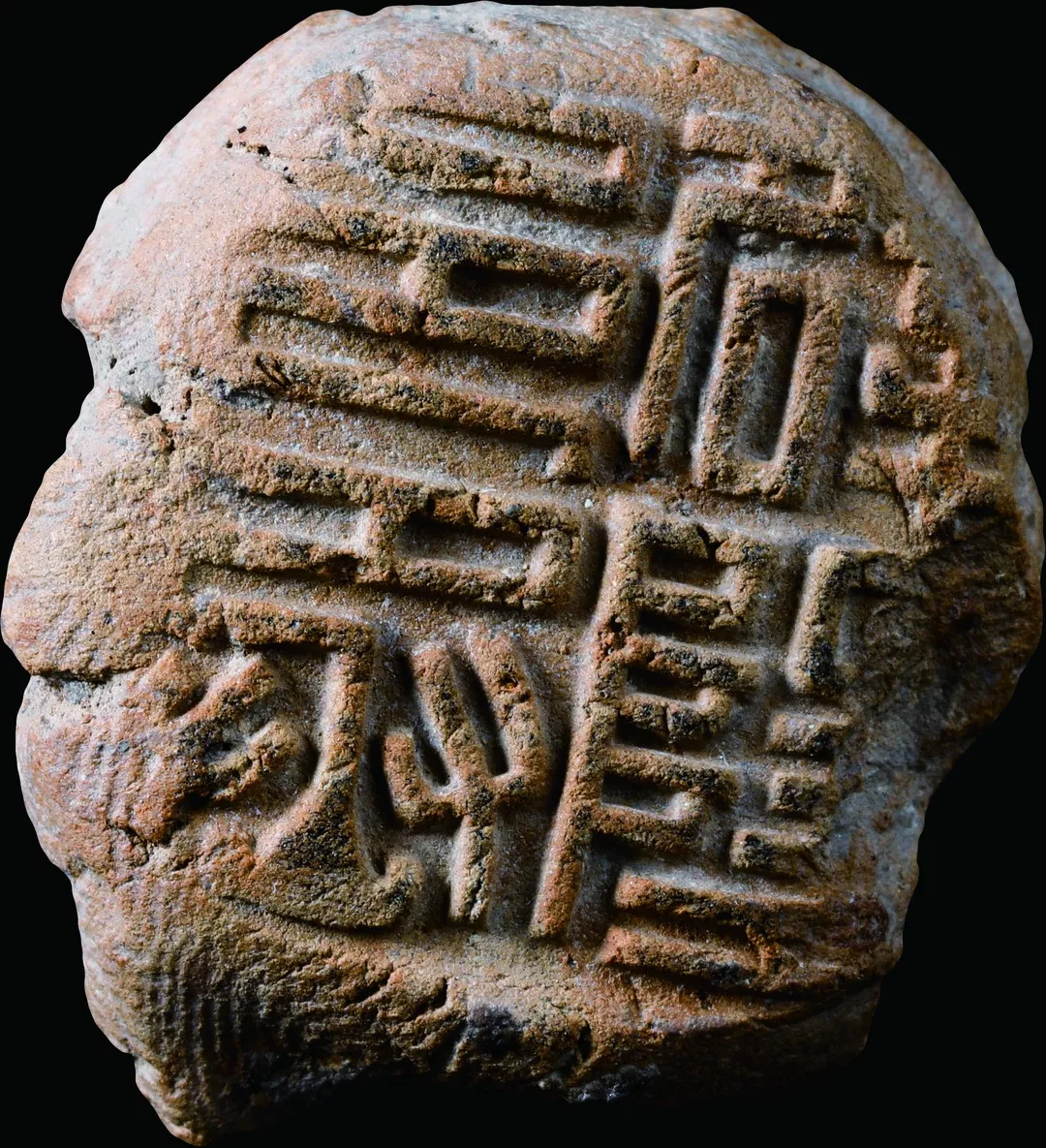

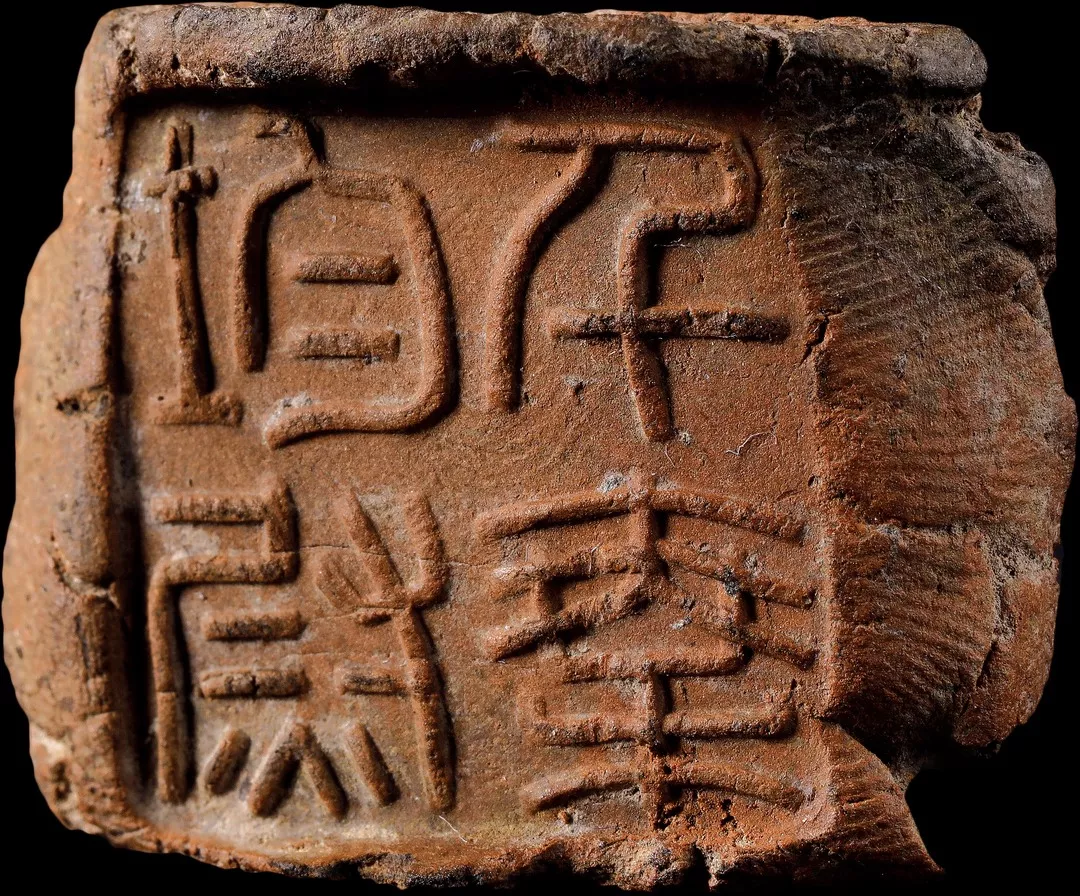

封泥文字是立体效果,通过拓片难于完整表达全部信息,只有看到封泥实物,才可以领会两汉人对文字的审美标准,才可以领会古代印人所追求的印章情趣。本期我们分享的是在印学博物馆展出的山东九宫阁齐国文字博物馆藏两汉封泥50件的高清图,供大家欣赏。

纸张尚未普及的两汉时期,书写的受体主要还是竹简或木椟,同时,有两个今天仍经常看到并有广泛遗存的重要形式,一个是刻铸的文字,如石质的碑碣、金属上的金文及大量形徒砖铭或陶器上的刻划文字等;另一个是以模范抑压出来的文字,如砖瓦文字、封泥文字等。当然,抑压所用的模范也是铸、刻而成。可以肯定地说,两汉文字的刻铸水平是极为成熟的时期。随着纸制品的出现,刻铸文字的现象相应减少,较为明显的例证就是使用了几百年的封泥形式基本上退出了历史舞台。

封泥是印章抑压出的文字,封泥的社会功能和邮驿制度以及所含括的职官、地理、姓氏、民俗诸方面的研究意义姑且不论,封泥文字更是两汉时期印章审美的最直接载体。没有纸张的时代制作的印章,无论雕刻还是范铸,他们的审美依据就是封泥,我们今天以印章用红色的印泥钤盖于纸面上,这是两汉人做梦也无法想像的东西,与现代篆刻追求印面的刀法、结字等恰恰相反,古人的印章无论朱文白文,考虑的都是印底在封泥上的效果。后来的评论家们津津有味据纸媒钤盖的印谱议论古人长短是纯出臆度,与两汉印人的初旨可谓风马牛不相及。

封泥文字是立体效果,通过拓片难于完整表达全部信息,只有看到封泥实物,才可以领会两汉人对文字的审美标准,才可以领会古代印人所追求的印章情趣。

(微信公众号:印书房)

(微信公众号:印书房)

印章最初称作玺。秦汉的时候,开始将玺、印并称,并且不同地位的人用玺、用印有了明确的区分。秦代天子称玺,群臣及庶民只可称印。汉代除天子称玺外,皇后及诸侯王亦称玺,群臣则又有等级区分,或称章,或称印。玺、章、印都是古代作为权力的象征和昭明信用的凭证。

过去,一般研究者认为,印章的起源大致在春秋战国之交,这自然是一种非常谨慎甚至是相当保守的说法。这一说法主要基于目前存世的大量古玺印绝大多数是战国时期遗物这样一个事实。但实际上,春秋战国之交,已经进入了印玺制作和使用都比较成熟的时期。在玺印的成熟期之前,应该有相当长的时间为玺印产生和发展的时期。

对于印玺的起源,《后汉书·祭祀志下》曾有所推断,说“尝闻人言,三皇无文,结绳以治。至五帝始有书契。至于三王,俗化雕文,诈伪渐兴,始有印玺,以检奸萌”。虽然这个说法过于笼统,并不能据以对玺印的起始具体时间做出判断,但却指明了印玺产生和使用的社会条件和社会需要。

从汉代纬书中的一些神话传说也反映了古代使用印玺的时间很早。关于印玺早期使用情况的文献资料,最重要的见于《周礼》,如《地官·司市》:“凡通货贿,以玺节出入之。”郑玄注:“玺节,印章,如今之斗检封矣。”《周礼》记载的关于印玺使用情况反映了比较早期的史实,因为到了春秋战国之际,玺印已经大量甚至是主要用于政治方面了。

此外,近人论印史,还举出《礼记》有“固封玺”的记载,如黄宾虹在《周秦印谈》等文中就曾提及,沙孟海《印学史》也引用了这条资料。

20世纪30年代,古董家黄濬在其《邺中片羽》中首次著录了三枚传为安阳殷墟出土的铜玺(见图一、图二、图三),引起了考古、学术界的广泛关注。相继著录和选录的有于省吾《双剑簃古器物图录》、胡厚宣《殷墟发掘》、丁山《甲骨文所见氏族及其制度》、饶宗颐《殷代贞卜人物通考》等。