刘晓刚先生,是我搜集、研读李半残先生的资料过程中知道的一位画家。他长期供职于大众日报社,是一位有名的美术编辑。而他与半残先生相识,则是在当年的烽火岁月中,那时半残先生正在鲁中大众报社、鲁中军区政治部文工团担任美术编辑,做美术工作。后来,晓刚先生写有《齐鲁老画家李半残》一文,发表于1988年出版的《齐鲁画刊》,称赞半残先生画路宽广,晚年多为泰山写照,成就很高。

但这些一鳞半爪,零星点滴,实在难以勾画晓刚先生的形象,甚至连个模糊的背影也算不上。两三年前,我就有意拜访晓刚先生,但直到他2022年4月11日不幸离世,依然没有成行,留下了难以弥补的遗憾。但我冥冥之中又有种预感,那就是一定会与他“结缘”,为他留下一份哪怕极其简略的文字记录。我只是没有想到,这份机缘竟在2023年10月21日不期而至。

那天,在济南城社文化讲堂,由垂杨书画院主办的“李半残安士东师生书画联展”正式开幕,我特意邀请大众日报高级记者逄春阶先生参加。没想到,春阶先生了解晓刚先生当年与半残先生共事的往事,还带了晓刚先生的一摞资料,边讲他们的故事边展示给大家看。那些资料,有山东美术出版社1994年出版的《刘晓刚画集》,中国画报出版社2002年2月出版的《刘晓刚版画选集》《刘晓刚写生选集》,香港天马出版有限公司2007年10月出版的《刘晓刚山水画集》、2008年9月出版的《刘晓刚书法集》,还有晓刚先生的自述《一个小八路画家的足迹》,以及当年在鲁中大众报社当编辑的牛玉华的《战火·友情·艺术——读刘晓刚版画、写生、国画集有感》。细细翻阅这些画册、资料,那个模糊的身影渐渐清晰,也渐渐立体起来。

我从中知道,1931年10月,晓刚先生出生于山东沂南刘家店子村一个大户人家。祖父刘佛缘,早年留学日本,结识了孙中山先生,加入了同盟会。抗日战争爆发后,他挺身而出,变卖良田两千多亩,购置枪支弹药,组织抗日武装300余人。后来,他的队伍集体参加了八路军,他也成为著名的抗日爱国人士。

我从中知道,祖父对子孙要求极为严格。晓刚先生刚上小学时,祖父就带着他和哥哥康牛到其部队拉练,吃大锅饭,睡地铺,自己打背包,有时夜间还参加急行军。他因年太小跟不上队伍,常常急得大哭,祖父也不给他任何放弃的机会。1940年,日军占领了刘家庞大的庄园,在那里安了据点,他们被迫离开刘家店子,到沂蒙抗日根据地北沿汶村落脚。他在这个村子住了将近5年。后来,他进入离北沿汶村6里路的惠家庄小学读书,那是当时沂南县唯一的一所抗日完小;他还受到哥哥康牛的影响,爱上了美术。他在学校里经常写写画画,很快就被老师指定主管黑板报,成了老师和同学们称道的“小画家”。

1945年1月,晓刚先生抗日完小毕业,为了打鬼子,就约了几个同学报名参加了八路军。那时,他还不满14岁。这样一群“小八路”上不了战场,就被部队留在了后方机关。晓刚先生先被安排在鲁中行署印刷厂誊写组学习绘画和书法,并为战时小学课本画插图;1945年4月调入鲁中日报社印刷厂当刻字工,负责刻制报纸上的各种大标题;1945年10月又调入了鲁中大众报社编辑部,任美术编辑。他大概就是在这里认识了半残先生,并且受到了半残先生的指导和帮助。此时,他的姐姐刘希麟正在报社电台当译电员,延安的指示,前线的消息,很多都是通过她译出来的。

当时的鲁中大众报,是鲁中区党委的机关报。为了适应报纸面向部队、面向群众的宣传需要,报社提出了“通俗化,地方化,画要多,字要大”的办报宗旨,绘画任务很重;对一个没有太多美术基础的“小美编”来说,更如高山压顶。但倔强的晓刚先生没有被困难吓倒,他在干中学,学中干,深入生活和劳动之中,苦练写生本领。晓刚先生记得,他当时为了准确生动地表现人物和场景,一张写生草图要修改十几遍;因为根据地没有制版设备,他们画出的所有报头、标题、插图、领袖像和美术作品,都是依靠木刻,用自己磨制的钢条木刻刀刻在梨木板上,再印到报纸上的。那画笔和刻刀就是他和战友们战斗的武器。

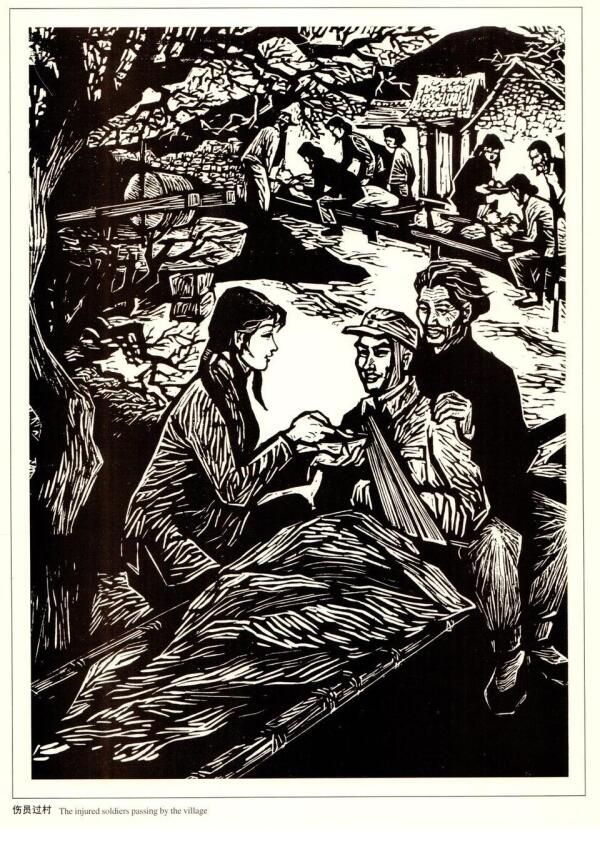

晓刚先生创作的第一幅版画作品是《军民携手闹春耕》。那是1947年初春,当时报社驻在莱芜农村,春耕大忙时节,编辑、记者们每天都要拿出半天时间为驻地群众拉犁,帮助群众春耕。他就在劳动的间隙画速写,随即又参照那些速写草图创作了那幅木刻画。今天,我们虽然已经无法看到那幅画的原貌,但它已永远地留存的晓刚先生的记述中。他的第一幅版画作品诞生于我的家乡莱芜,也让我颇感激动与自豪。晓刚先生还说,他在那几年间,一共在《鲁中大众》《鲁中南报》《前卫报》等报刊上发表了300余幅版画作品。在收入《刘晓刚版画选集》的40多幅作品中,创作于那个时期有《血战岱崮》《转移》《瞭望哨》《火线抢救》《儿童团》《宁死不屈》等等,占了整个作品集的绝大多数,他也用画笔与刻刀定格了那个烽火连天的岁月。其中的一幅《伤员过村》,画的1947年2月莱芜战役中画家的亲眼所见。晓刚先生写道:“当担架队进村休息时,一群妇女蜂拥而上,把自己舍不得吃的鸡蛋、挂面送给伤员吃,并小心翼翼地用汤勺为伤员喂饭,体贴入微。”画幅中画出了他那一刻见到的场景,也画出了他触动内心的温暖与感动。

1947年年底,因为国民党军队对山东解放区的重点进攻,环境趋紧,《鲁中大众》被迫停刊。晓刚先生随即调入鲁中军区文工团,在美术电影分队搞舞台布景和美术宣传。1948年,解放战争转入反攻阶段,文工团随华东野战军出征沙场。为鼓舞士气,他们经常要为部队演出《白毛女》等剧,因为人手很少,全团人马上至团长下到炊事员都得登台表演,从未演过戏的晓刚先生也常“跑龙套”。在战斗紧张阶段,他们还亲临前线搞战地鼓动,采访新闻,编写快板,书写标语,看护伤员。就这样,从淄博到青州,再到昌乐、潍县、兖州,最终迎来了全面胜利。晓刚先生记得,1948年兖州战役后,他和战友们为庆功大会绘制了一幅毛泽东像,并在像前留下了一张由《华东前线》记者拍摄的珍贵合影。合影中的战友,就有我前面屡屡提到的李半残先生和他的哥哥康牛先生。

兖州战役结束后,山东解放区除济南、青岛之外全部解放,由鲁中、鲁南、滨海三区合并的鲁中南区党委随即成立,区党委的机关报《鲁中南报》也于1948年9月26日正式创刊,晓刚先生从前线调回,继续担任美术编辑。1950年,他随《鲁中南报》部分工作人员移至济南,进入大众日报社所属的《农村大众》报,其后又进入了大众日报,直到1990年代初离休。在他漫长的新闻美术事业中,先后在鲁中大众报社、鲁中南报社、农村大众报社、大众日报社担任美术编辑长达48年之久,是名副其实的老报人。长期的美术工作实践,也让他的书画技艺日益精进,在版画、速写、国画、书法等方面都取得了不凡的成就。他不仅是中国美术家协会、书法家协会、版画家协会会员,还是山东画院高级画师,并曾担任山东省美术家协会顾问、山东省新闻美术家协会名誉主席等职。业内人士公认晓刚先生是一位掌握了多种艺术语言的画家,“他长期致力于人物画创作,奠定了坚实的造型功力,精于版画,擅长速写,醉心书法。晚年主攻中国画,所作山水,落笔坦荡,气势恢宏,具有鲜明的个性和创新意识;其花鸟画,贴近生活,灵动传神,充满勃勃生机,给人以美的艺术享受”。

我在《刘晓刚书法集》中,还看到了由他书写的大众日报创刊50周年时,报社党委写给邓小平的一封信。他的书写既端庄雅致,又潇洒流畅,堪称其书法的代表作。因为这封信有着重要的文献价值和特殊的纪念意义,在此也就不惜笔墨,照录于下:

小平同志:

您好!

请允许我们山东《大众日报》的全体党员和职工向您老人家致以由衷的崇高敬意!祝您老人家健康长寿!

诞生在抗日战争烽火中的《大众日报》,到一九八九年元旦正值五十周年。翻阅这张我国历史延续最久的党报,一幕幕历史的画卷呈现在我们眼前,其中有关刘邓大军横渡黄河,挺进中原,驰骋沙场,屡建奇功的报道,使我们倍感亲切,对您老人家更加敬仰。为纪念报纸创刊五十周年,我们恳请您老人家题字——“大众日报五十年”。

由大众日报主办的《齐鲁晚报》已于今年元旦创刊,这是札根于具有悠久历史文化渊源的齐鲁大地上的第一张晚报。也恳请您老人家一并为这张报纸题写报头:《齐鲁晚报》四个字。

如能如愿,必将激励我们更好地继承党报的光荣传统,为献身具有中国特色的社会主义新闻事业而奋斗!

最后让我们再一次祝您老人家健康长寿,为中国改革伟业的成功导航!此致

崇高的敬礼!

中共大众日报社委员会

一九八八年五月十日

这两件事情,后来都如愿以偿了。而今35年过去,到2024年元旦,大众日报将迎来它创刊85周年。人们在回顾这份报纸的悠远岁月时,一定会记起晓刚先生。

刘晓刚(1931—2023),山东沂南人。1945年1月参加八路军,先后在鲁中大众报社、鲁中南报社、农村大众报社、大众日报社担任美术编辑长达48年之久。曾为大众日报社高级编辑、山东画院高级画师、中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、中国版画家协会会员,曾任山东省新闻美术家协会名誉主席、山东省美术家协会顾问等职。