他才是真正的“当代草圣”,已完胜赵孟頫,启功赞叹:书坛“终极泰斗”

在邓石如、金农、郑燮等人的影响下,从清朝一直到近代,书坛崇尚篆隶的古朴之韵,和碑学的肃穆峻拔,这种发展方式,不仅开拓书法家的创作思想,也让草书焕发“全新活力”。

就像王铎、傅山的草书,诡谲狂放、拙质怪异,以强烈的视觉冲击力,抒发心中情感,艺术氛围极为浓厚,可以轻松引起观赏者的共鸣。

除了上述二人,近代草书也不甘示弱、百花齐放,融合篆隶的圆浑遒劲,一派醇穆古雅之象,如沈鹏、王蘧常、林散之、于右任,皆受世人追捧。

其中林散之、于右任皆有“草圣”一称,世人为分出高低,一直争论不休,实际上真正的“当代草圣”,不是这2位,而是北大前校长——沈尹默。

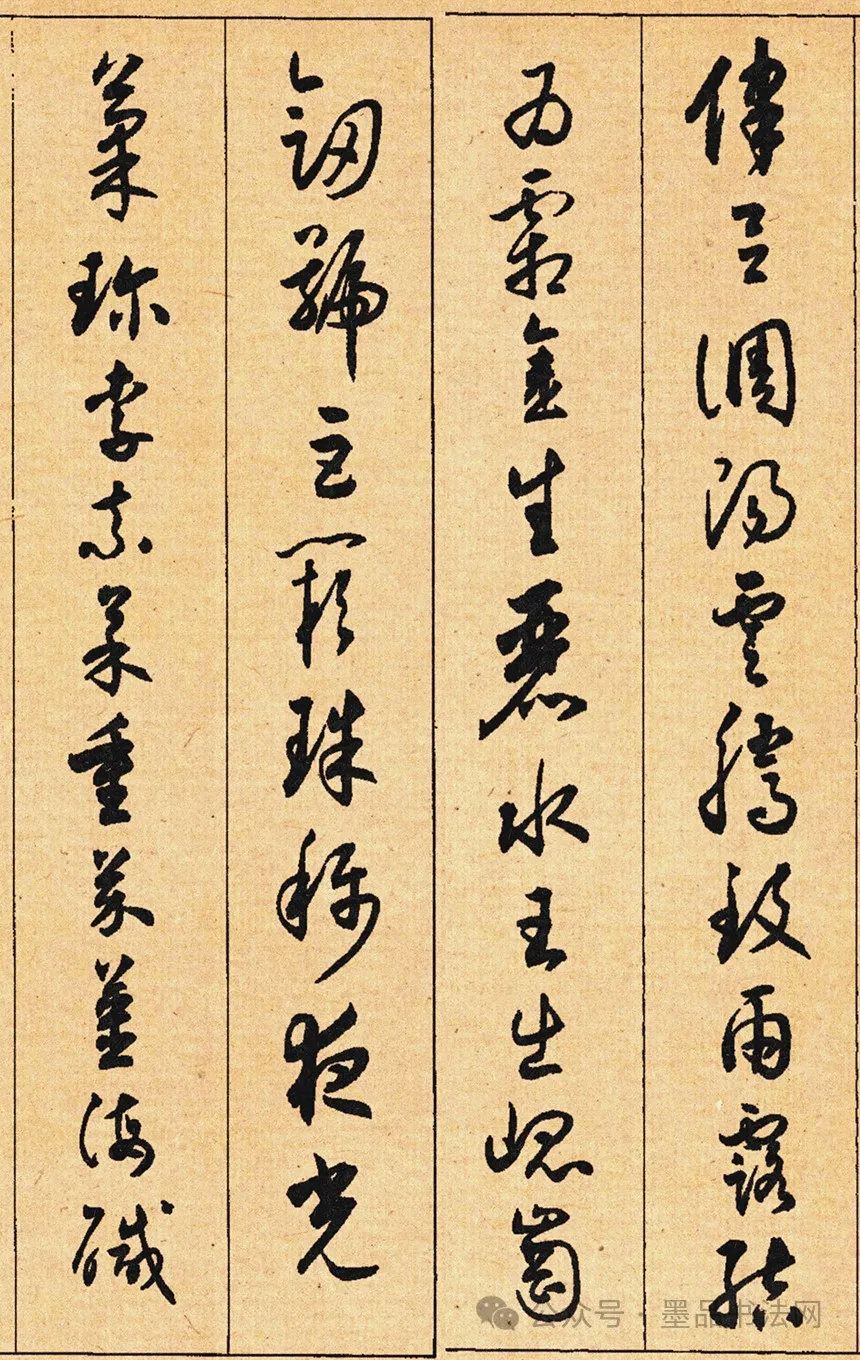

受黄自元影响,沈尹默早期崇尚帖学,钻研了“二王”、欧阳询、褚遂良、米芾、赵孟頫等人法帖,尤其对怀素的《小草千字文》临摹最多。

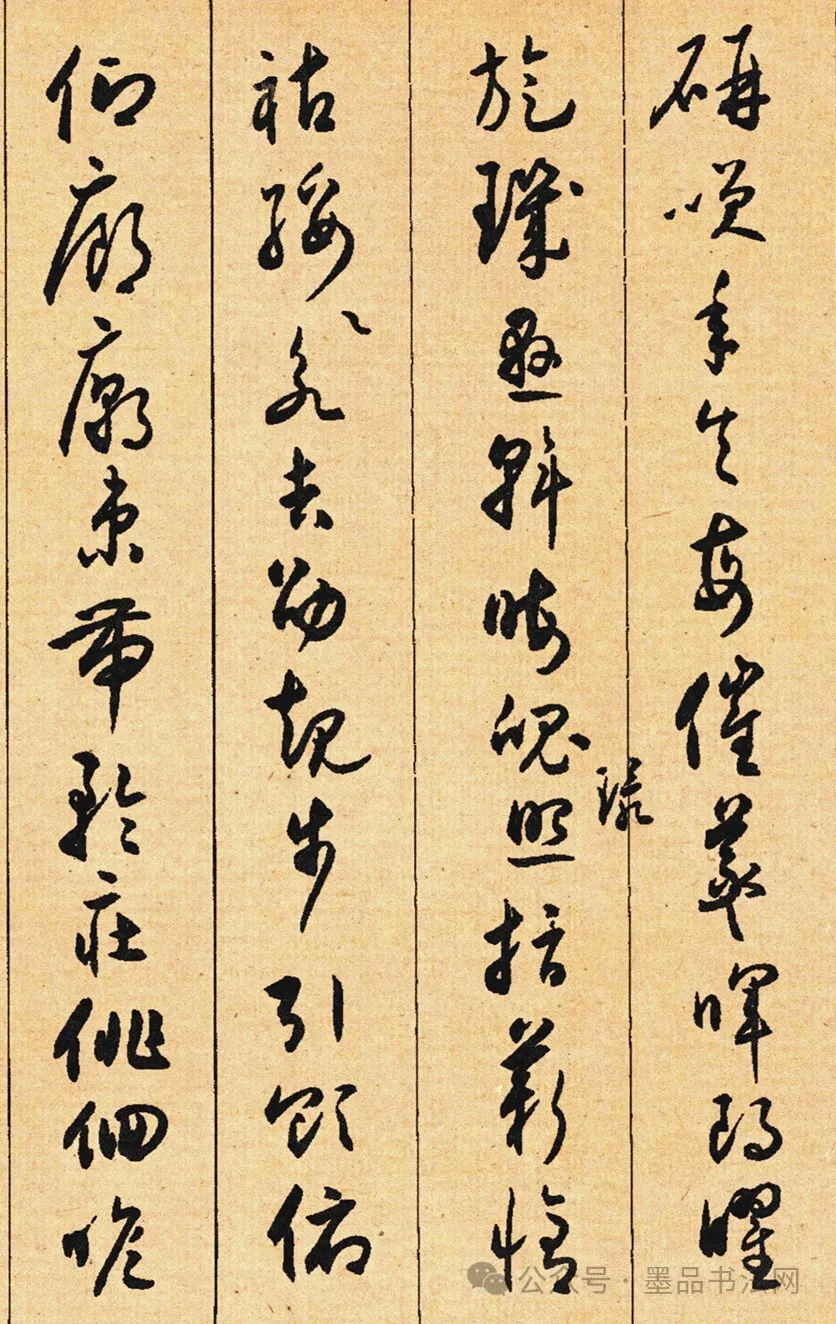

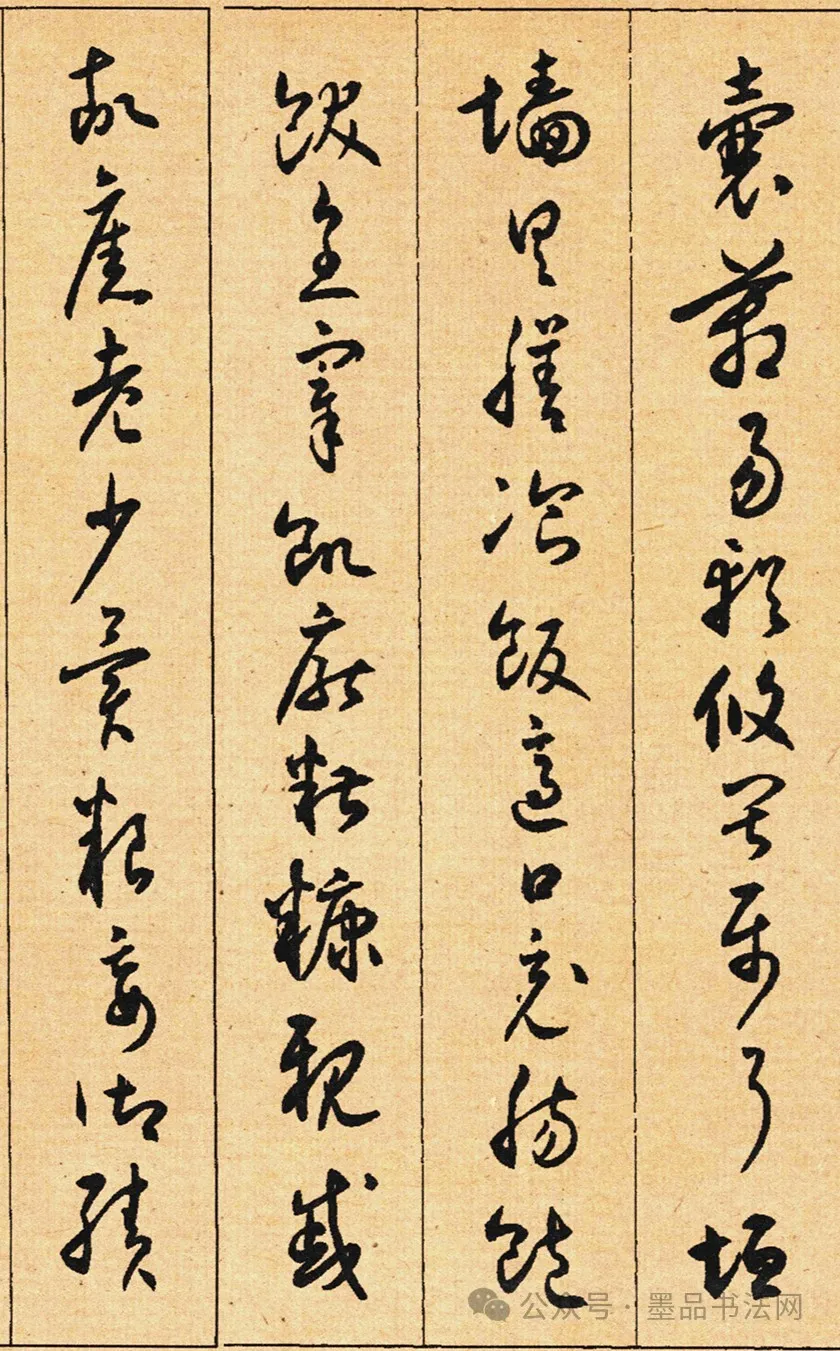

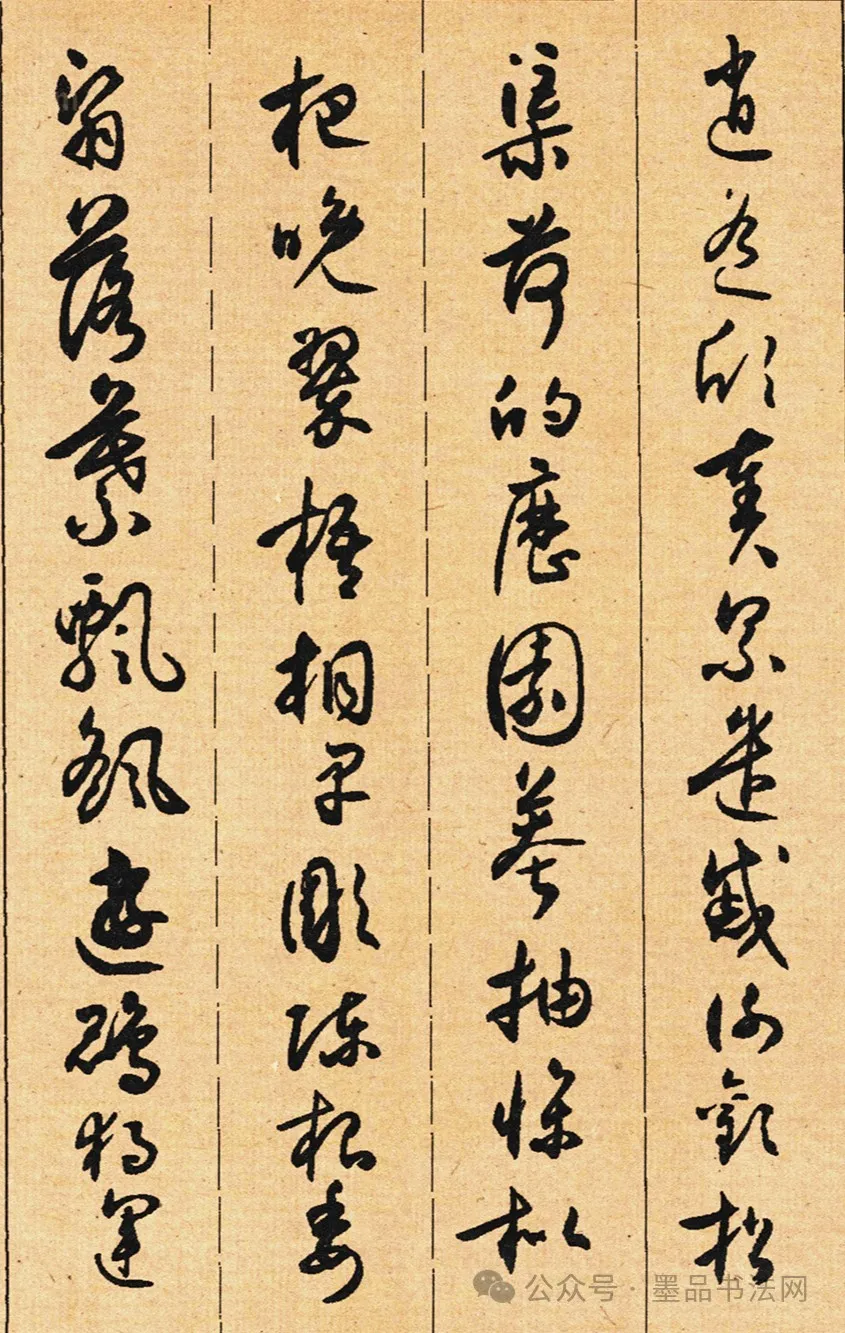

曾自述曰:“于怀素小草千字文真迹,体会其毫行墨之精微意趣,才领悟到腕运之妙理”,确实从他1947年3月3日抄写的《草书千字文》看,确实通悟了古人笔法、风韵。

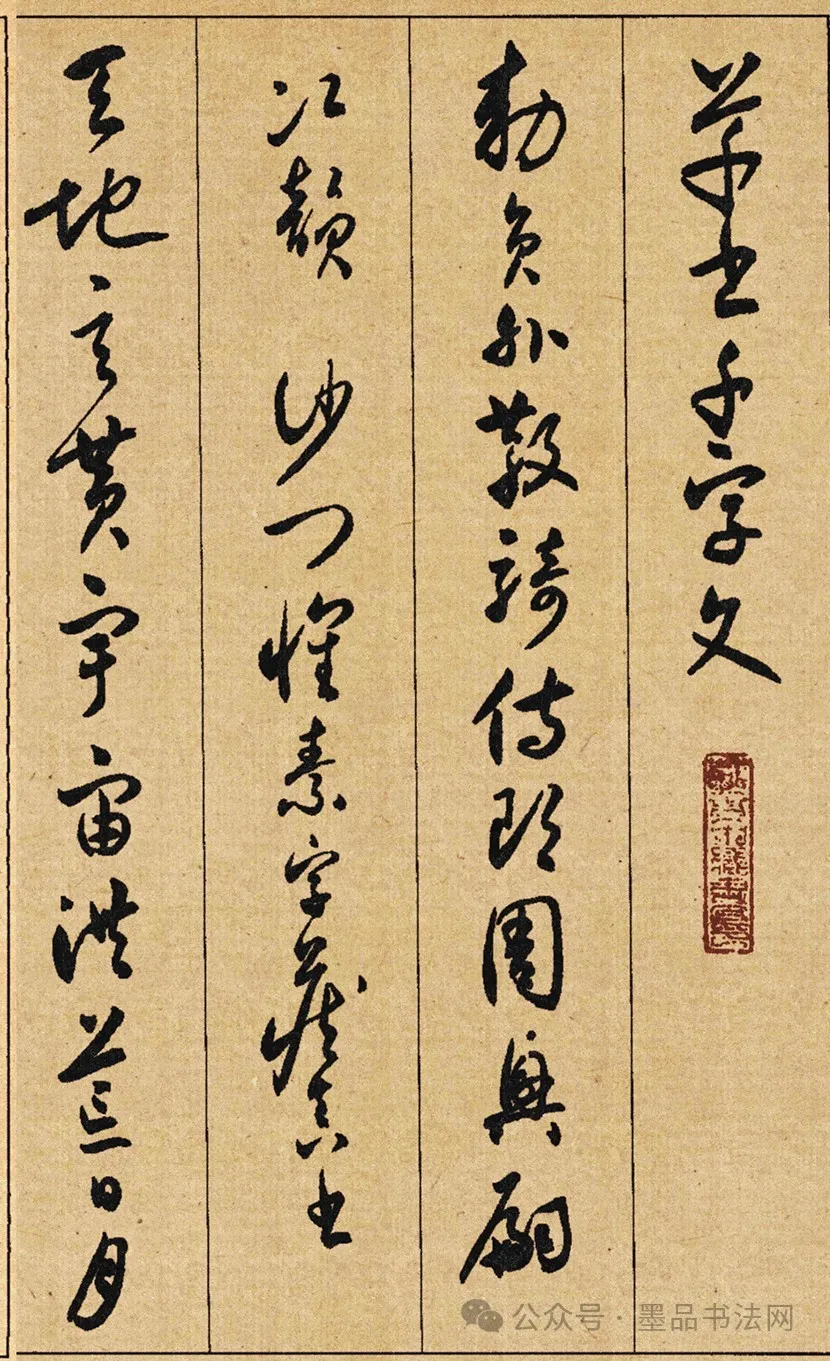

彼时他已65岁,书艺水平进入“巅峰之境”,用笔老道浑实、灵动自如,书写时“指实掌虚、掌竖腕平”,这种控笔方法,可以让力道紧而不死,松而不脱。

既保证墨色力透纸背,不会浮于表层,还能使行笔随性自如,尽显浑然天成之妙,例如卷中的“地”字,起笔顺锋直入,墨色浑厚,劲力强悍。

之后随着行笔逐渐变的瘦劲飞动,“也”字一横笔流逸清爽,不刻意营造虚实,转折处干脆直接,笔画的提按顿挫没有过于繁复,便于初学者参透学习。

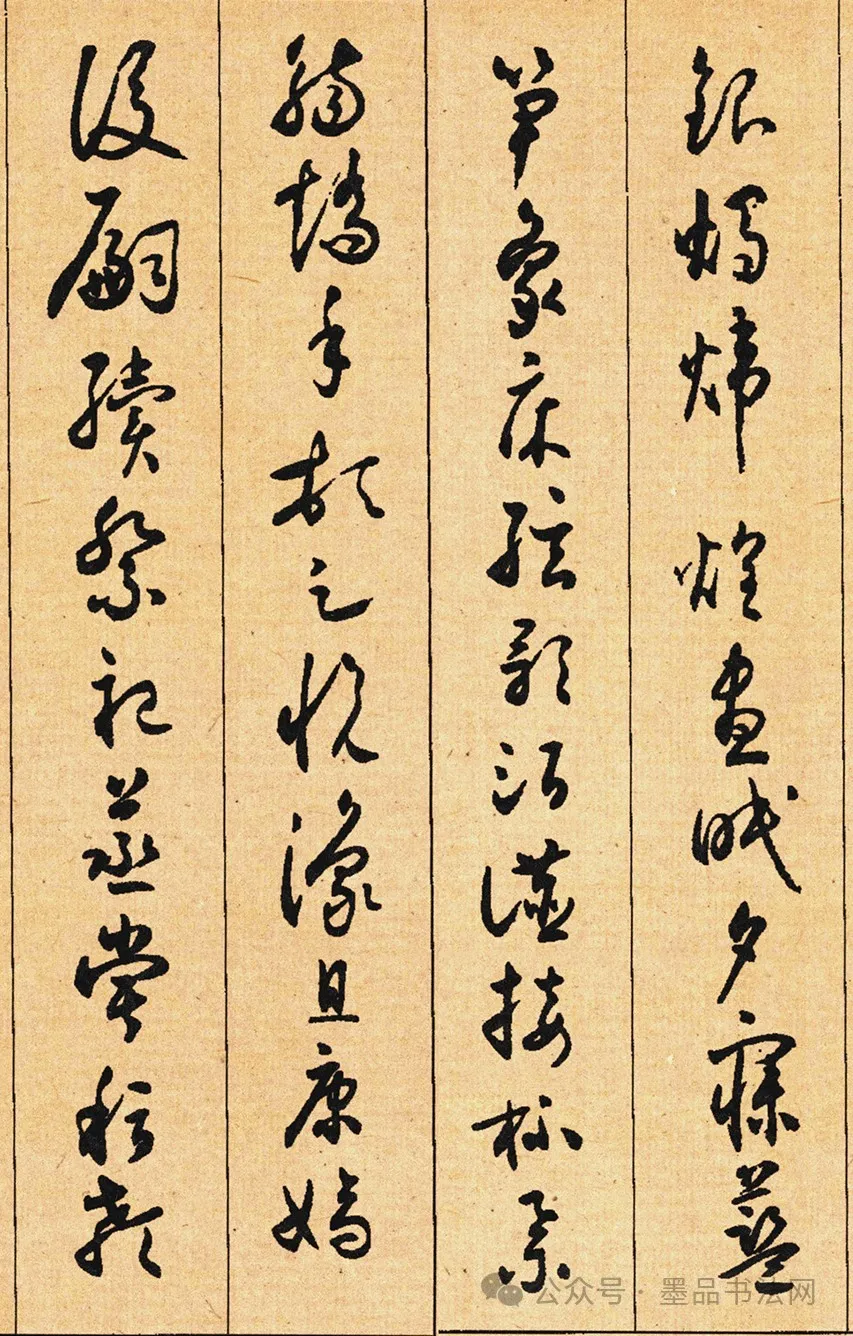

而且沈尹默后期为了强化字体筋骨,预防流俗纤弱的弊病,兼学了魏碑,所以此作刚柔并济、质朴率性,气韵悠然清雅、中庸醇和,丝毫不逊于古人。

让徐平羽称赞沈曰:“超越元、明、清,直入宋四家而无愧”,在他眼中,沈尹默的字已完胜赵孟頫、王铎等人,足以跟“宋四家”相媲美。

谢稚柳也赞同此观点,评价曰:“数百年来,书家林立,但无人能与其相提并论”,甚至启功赞叹不已,将其誉为书法界的“终极泰斗”。

所以时常临摹此作,能掌握纯正的古人“草法”,坚守法度规范,不让点画飞浮流俗,如古人一般将气韵藏于内部,不流散于表面,经得起细细琢磨,若能将此作学会,之后临摹王羲之、怀素等古今草书法帖,基本没有问题。

经多方努力我们对沈尹默《草书千字文》进行超高清复刻,采用博物馆级别,12色超高清微喷复刻工艺,对比原作进行1:1还原。

同时此品还有一款经折装,装裱精美,采用翻折的设计,展开时同手卷一样,能纵观全卷气度,合起来方便临摹、查阅,还能随身携带。