037│“帝妹”抛弃了周文王

读历史,切忌“结果论”——

拿历史结果,归纳历史的成因。

我赢了,我的一举一动都是成功的密码;你输了,一颦一笑就都是失败的祸根。

也叫“成王败寇”。而你一旦“成王败寇”,你就不会思考了,因为你的思维已经停滞。

他叫卡尔·波普尔,跟爱因斯坦忘年交。

也是个犹太人,是个哲学家。

他说,“不管你已观察到多少只白天鹅🦢,都不能确立‘所有天鹅都是白的’理论,因为只要看到一只黑天鹅,就驳倒它了”——这叫“证伪”。

他说,历史没有规律(《历史主义贫困论》)。

他认为柏拉图、黑格尔、马克思等人用所谓历史规律去预测并指导未来,是扯淡。

历史是既成事实。

当然会有很多“惊人的相似”。

譬如,战争,就有很多“以少胜多”。

你可能不一定听说,有史至今,我国内战共6539场(《中国五千年战争年表》);但牧野之战、巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战、淝水之战……估计你的幼儿园都耳熟能详。

因为史书中,“以少胜多”浓墨重彩。

就好像“以少胜多”是规律。

官渡之战,曹操3万人打袁绍12万人,胜。

赤壁之战,孙刘5万人打曹操12万人,胜。

妥妥的“以少胜多”,生动极了。

问题是,曹操为什么“反规律” ?

?

3万人把12万人打得鸡飞狗跳,打5万人只需1万多人就够了,他为什么率12万人去 ?

?

因为只有正义才可以“以少胜多” 。

。

历史没有规律,只有趋势。

“以多胜少”是趋势,“以少胜多”是奇迹。

历史记载的尽是奇迹,就会让人产生错觉。

奇迹不是常态,常态要遵循趋势。

曹操没问题。

写历史的人有问题。

我们的史书不为还原历史,而是用一种反智的鸡血,为你“指导”未来。

今天的所谓“成功学”,痴迷于“奇迹”,不顾常识,不讲常态,就是这么来的。

满纸“以少胜多”,实质是对狡黠的投机取巧无来由地异想天开;而从中总结的所谓“仁者无敌”,则已然“得了便宜唱雅调”的唬弄,信则傻。

这才是解析西周灭商的最好角度。

可能还有人喷我,请再读一句波普尔——

“也许你是对的而我是错的,但只有我们一起努力,才能更近于真理”(卡尔·波普尔《20世纪的教训》)。

众所周知,西周文化落后。

怎么个落后呢——

①.迁到陕西周原时,西周人还住洞穴

《史记》里的先周,很杂乱。

周人始祖叫弃,以农耕起家,被封为后稷。但他的儿子不窋却“奔戎狄之间”,不种田了。不窋的孙子公刘又“复修后稷之业,务耕种”……总之忽而农耕,忽而又放牧。

公刘的九世孙公亶父迁周原时,还住洞穴。

“古公亶父,陶復陶穴,未有家室”(《大雅》)。

所谓“陶復陶穴”,就是“陶其土而復之,陶其壤而穴之”(《毛诗故训传》)。

司马迁引用的史料,都是西周后人嚼过的馍馍渣,贬损殷商,自我吹嘘,而且手法拙劣。

说殷商的老祖母简狄,是帝喾的“次妃”。

而周人的老祖母姜嫄,却是帝喾的“正妃”。

西周是“正宫”,殷商是“偏房”。

那么她俩的儿子契和弃,就是同父异母,年龄相仿。但你从契和弃同时往下数,一直数到后来同时代的商纣王和周文王(昌)——

契➠纣,殷商34王;弃➠昌,西周15王。

“正宫”的子孙都属龟?这么长寿 ……

……

相比殷商,周史很晚。

甲骨文的“周”,武丁时才出现。

甲骨文是武丁统一的,不能说周史到武丁才有。可以肯定的是,西周人从洞穴走出来,懂得盖房子,是遇到殷商以后才开始。

②.西周人并不会种田

一直赞美西周农耕,以为他们精通农业,水平应在殷商之上。

不对。可能直到周文王,周人才学种田。

周文王的妈妈太任是在猪圈里小便的时候生下的他,“溲于豕牢而生昌”(《竹书纪年》)。

种田“文王卑服,即康功田功”(《尚书·无逸》)。

放牧“伯昌号衰,柄鞭作牧”(《天问》)。

甲骨文中“某某受年”之类的贞卜很常见,但“周受年”这样的卜辞至今一块也没见到。

估计你知道,小麦有两种——

白皮小麦胚乳量多、出粉率高、休眠期短、口感好一些。

红皮小麦遇秋旱就不出苗,口感差一些,但它更原生一些,适应性、稳产性强一些。

殷商➠白皮小麦;西周➠红皮小麦。

灭商后,白皮小麦怎么选种、育种、储藏,技术失传,百姓慢慢居然“俗不好种麦”了(《汉书》),官府就动用刑律,“乃劝种麦,无或失时,行罪无疑”(《吕氏春秋》)。

西周很穷。灭商后厉行禁酒,污蔑纣王“因酒失国”,其实是没有粮食酿。

③.先周没有青铜器

西周青铜器很笨拙,是后来仿造的。

灭商之前周人的铜器,至今尚未发现。先周有没有冶铜技术,存疑。

④.西周人取名,是跟殷商学的

殷商人名很怪,是为了便于表述。

商王名称都是庙号,□甲□乙□丙……我们虽不明就里,但可以理解。

其实他们都有本名,盘庚叫旬、武丁叫昭、祖甲叫载……(《竹书纪年》)。但我不能用,因为你已知道古籍里的叫法,如果我把“盘庚迁都”写成“旬迁都”、把“祖甲改革”写成“载改革”,你就更云里雾里了。

但先周的弃➠不窋➠鞠➠公刘➠庆节➠皇仆➠差弗➠毁隃➠公非辟方……这些人名像乱码,理解不了。直到公亶父迁陕,才改观。

他的儿子季历,单名历,“季”是排行老三的意思。然后,周文王叫昌、周武王叫发……

开始效仿殷商了。取名方式是一种最惰性的民族文化。社会未曾脱胎换骨,不会改变。

包括“公侯伯子男”五等爵位,也是学商。

殷商是“侯伯田男”,“诸侯之异称而已,绝无所谓贵贱等级之分”(胡厚宣《殷代封建制度考》)。

殷商没有“公爵”,“公”是对先祖的尊称。

西周先是不论死活,所有首领都称“公”。

到公亶父时始称“太王”,公季也称“王季”。

到周文王、周武王,就把“公”从先祖的尊称贬为王以下的“公爵”了。

可见,殷商等级淡薄,西周等级森严;殷商有神灵意识,西周只以王为中心。

公亶父迁至周原,西周文化开始了一个剧烈的转变和发展时期。

原因就是,他们一直与殷商通婚。

武丁时代的甲骨文中,就是“妇周”,表明一到陕西,他们与殷商的联姻就已开始。

公亶父的儿子季历,正妻叫太任。

“挚仲氏任,自彼殷商。

“来嫁于周,曰嫔于京”(《诗·大雅·大明》)。

太任是挚国之女,挚国是受商王册封的一个方国,而且就在殷商之畿内(郑玄《毛诗传笺》)。

“乃及王季,维德之行。

“大任有身,生此文王。”

太任生周文王,所以周文王是殷商的外甥。

周文王的正妻,叫太姒。

太姒是莘国之女,传说莘国在西方。

不对。“文王所娶之莘,非西土之莘也”,是东迁之后的莘国(向野《周自太王以下三世通婚于东方考》)。

殷商时代,很多莘族迁往河南、山东。

传言伊尹是“莘国的奴隶”,莘国在东方。

关键是公亶父,正妻叫太姜。

太姜的母国是羌国,妥妥的大西北。

但你注意,“古公有长子曰太伯、次曰虞仲,太姜生少子季历”(《史记·周本纪》),没说太姜生下了太伯和仲雍;太姜生季历,倒很明确。

所以传位给季历,不传太伯仲雍,这是一种极其重要的心态转变——太姜可能来自东方。

公亶父并没有娶太姜,而是“爰及姜女,聿来胥宇”(《诗·大雅·緜》)。太姜是西土之女文献上证据不足。韦昭注《国语》里说“周之皇妣王季母太姜者,逢伯陵之后,齐女也”。

所以,公亶父本人,也是早与东方联姻了。

公亶父迁陕是在武丁中兴时代,整个东方都是殷商的范围。因为殷商提携,西周才慢慢发展壮大。商-周,原本很好的“翁婿”或“舅甥”。

036讲了武乙。后面,文丁➠帝乙➠帝辛。

文丁的史料很少,但“文丁杀季历”很出名。

但我不大相信,因为它不能自洽。

学界把灭商前的商周关系分三段:

臣服 ➠ 翦商 ➠ 灭商。

但我对“翦商”持保留意见——

公亶父一到岐山就“实始翦商”,讲不通。

他是逃难,殷商搭救了他,他祖孙三代与殷商阵营喜结连理,殷商对他们的安危也很关心。

这些卜辞很多字敲不出,我这是截图。

宋新潮在他的考证中有逐字解析(《再论灭商前的商周关系》《西北大学学报》1988.3),总体讲,“文丁杀季历”之前,西周臣服于商,双方没有发生战争。

宋新潮曾任国家文物局副局长,2021年从政府官职上退休,2022年又出任中国古迹遗址保护协会理事长,这是民间团体。他一直在研究。

好,来聊“文丁杀季历”。

主流观点,季历对殷商很忠心,为商王扫荡西寇,捷报频传。但他功高盖主了,文丁担心他慢慢坐大,就趁他来报功,顺手把他杀了。

如果真如此,那就是一场谋杀。

你一定觉得这很正常。

但我提醒你别忘了一个词:贵族精神。

殷商人是不搞谋杀的。

他们尚武,霸王硬上弓,不“智取”。

公认的中国“谋略始祖”是姜子牙,姜子牙“谋划”于西周。

西周之前,民风彪悍,打仗时贵族明晃晃的一马当先,他们“以战死为吉利,病终为不祥”(《后汉书》),像诸葛亮那样在后面摇鹅毛扇的统帅,上古时代,我没听说。

不光中国,世界各地都一样。欧洲战争直到今天仍是贵族伤亡最惨重;以“决斗”来解决彼此纷争,光明正大。

即便后世的中国历史,也有印证。

春秋时代“礼崩乐坏”,盛行“无义战”,宣扬诡计的《孙子兵法》大行其道。

但即便如此,殷商后裔宋国,依然扛着“有勇无谋”的大旗。有个成语叫“宋襄之仁”,你去查查什么意思,主角就是一度被痛斥的“蠢猪般仁义”的宋襄公。

如果你不认识宋襄公,刘邦vs项羽你熟。

这是两个最直观的比证。

项羽明着来,刘邦阴着搞。刘邦打败项羽,是中国走出“贵族精神”、进入“地痞时代”的标志。人们怀念项羽,说他是“最后的贵族”。

所以,文丁以谋杀方式干掉季历,与殷商的硬朗尚武风范明显不符。

要知道文明不同,为恶行善的方式也不同。

所以“文丁杀季历”可能是后世“谋略演绎”的曲解。今天的我们一定要知道,不要用自己的文明观,简单判定另一文明的对与错。

史料中“文丁杀季历”也不充分。

季历先给武乙当了10年打手,“季历来朝,王赐地三十里,玉十珏,马八匹”(《竹书纪年》)。可以见得,关系很好,犒赏很丰厚。

武乙死,文丁继位。

文丁四年,封季历“殷牧师”。十一年,“季历伐翳徒之戎,获其三大夫,来献捷”。文丁用祭祀用的美玉雕制的圭瓒盛满香酒、用黍和香草酿制的香酒秬鬯赐与季历(孟世凯《夏商史话》),这是当时的最高奖赏。然后,就一哄而上把季历杀了 ?

?

这只能是后世的阴谋想象。

另一种说法,季历酒足饭饱准备回家,文丁突然下令将季历执诸塞库,囚起来,于是“王季历困而死,文王苦之”(《吕氏春秋·首时》)。

这倒有可能,但仍不会是出于谋害。

关键是《史记·殷本纪》和《周本纪》对此均只字未提,而《龟策列传》在写纣王的时候说他“杀周太子历,囚文王昌”……很明显,错了。

司马迁不会搞错,因为《龟策列传》不是他写的,是褚少孙写的。这也是个西汉名家,居然会把“文丁杀季历”张冠李戴到纣王的头上?

只能说,到西汉已是非不清了。

但无论如何,这很蹊跷。

后来周文王可怜兮兮,无论被迫还是主动,无论真心还是假意,他说了一句这样的话——

“父虽无道,子敢不事父乎?君虽不惠,臣敢不事君乎?孰王而可畔也”(《吕氏春秋·恃君览》),他提到了父亲“无道”,然后还“请人洛西之地、赤壤之国”向纣王进献疆土,以示效忠。

至于季历曾怎么个“无道”,今已不知。

我不是为文丁洗白。我主张有就是有,没有就没有;反对“莫须有”。

“文丁杀季历”,商周关系并未破裂。

虽然周文王曾兴兵寻仇(《竹书纪年》),但没能渡过黄河,殷兵在岸边一拦,他就坐一辆破败的牛车逃回了周国,殷商也没有追杀他。

这可能是他第一次见到殷人,跟蚂蚁第一次见到大象一样,困顿和恐惧中他左思右想,决定还是向殷商求和。于是,就去求亲。

就有了一个很著名的故事,“帝乙归妹”。

“帝乙归妹”是个千古谜题,帝乙同意将妹妹嫁给周文王,但没成功,“帝妹”去了西周,但与周文王闹掰了,回了殷商。

有人说,“帝妹”不是处女,被周文王休了。

有人说,“帝妹”不能生育,被休了。

这都不可信。

“帝乙归妹”出自《周易》,本就晦涩难懂,还涉及庙见礼、媵妻制、不孕不育、族内婚、族外婚等远古内容,的确很不好理解。

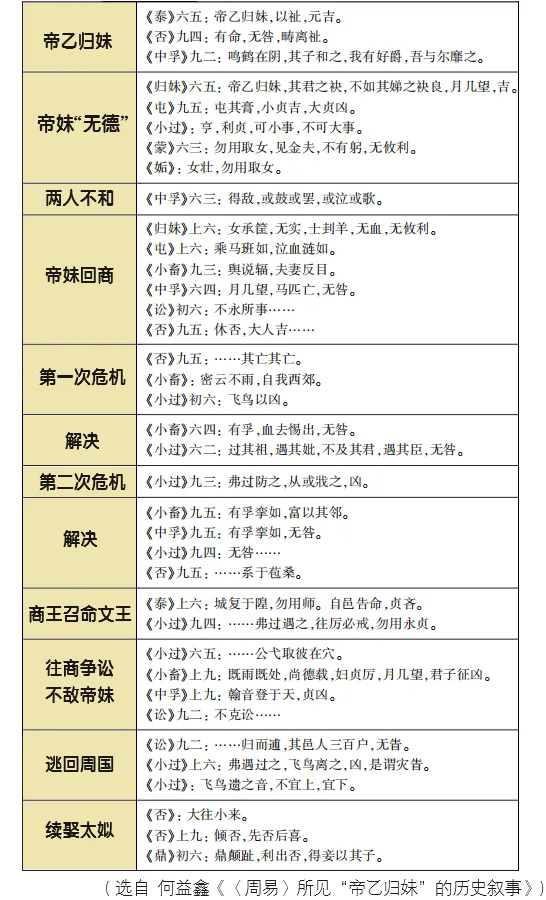

复旦大学副教授何益鑫写有两篇《周易》的论文,对揣摩这一谜题很有帮助。

他认为《周易》并非以八卦谈天说地,而是一部史书,每一句卦爻辞都实有所指。

你可以找来读读,《「周易」所见“伐鬼方”的历史叙事》(《人文杂志》2019.4),《「周易」所见“帝乙归妹”的历史叙事》(《东方哲学》2020.12)。

何益鑫不是老学究,他1986年出生,文章写得很有朝气。

但《周易》确实难懂,一字一句解析你看不下去。列个表,你可以一目了然——

看来,这桩婚事,周文王心力交瘁。

可惜最终还是失败了。

文明习俗原因吧,或者“帝妹”的个性缘由,总之,“帝妹”抛弃了周文王。

不要信所谓处女不处女,这都是后世儒家的流毒。女性贞节,上古并不看重。

殷商女性地位高,不像王昭君那么惨。

《诗经》对此语焉不详,可能是周人选择性忽略,赞美太姒是文王原配,象征性的。

后来西周咒骂“牝鸡司晨”——母鸡打鸣家就会衰败,可能就因为周文王被“帝妹”抛弃,心生怨恨,周人就开始仇视女性、作贱妇女了。