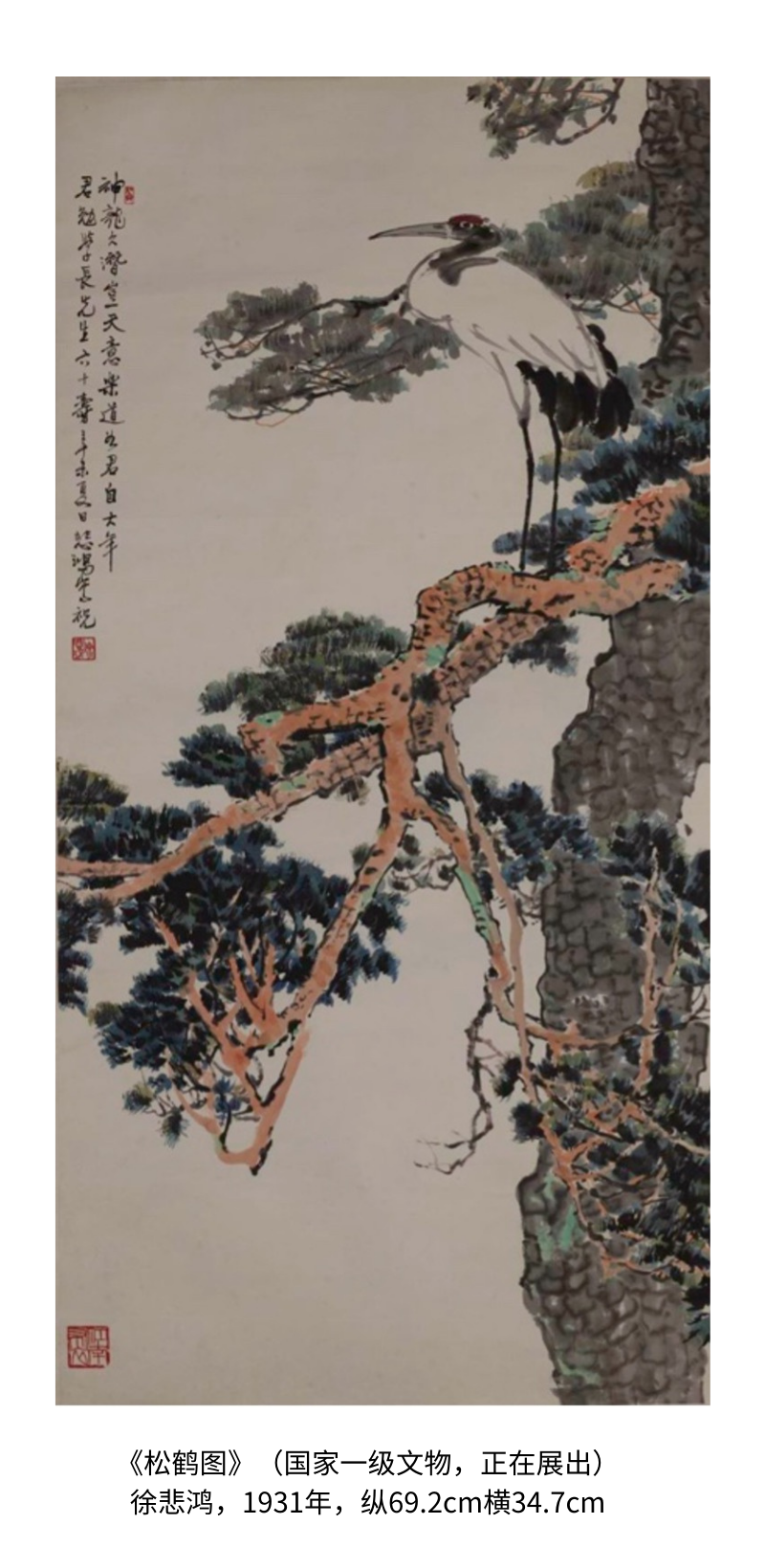

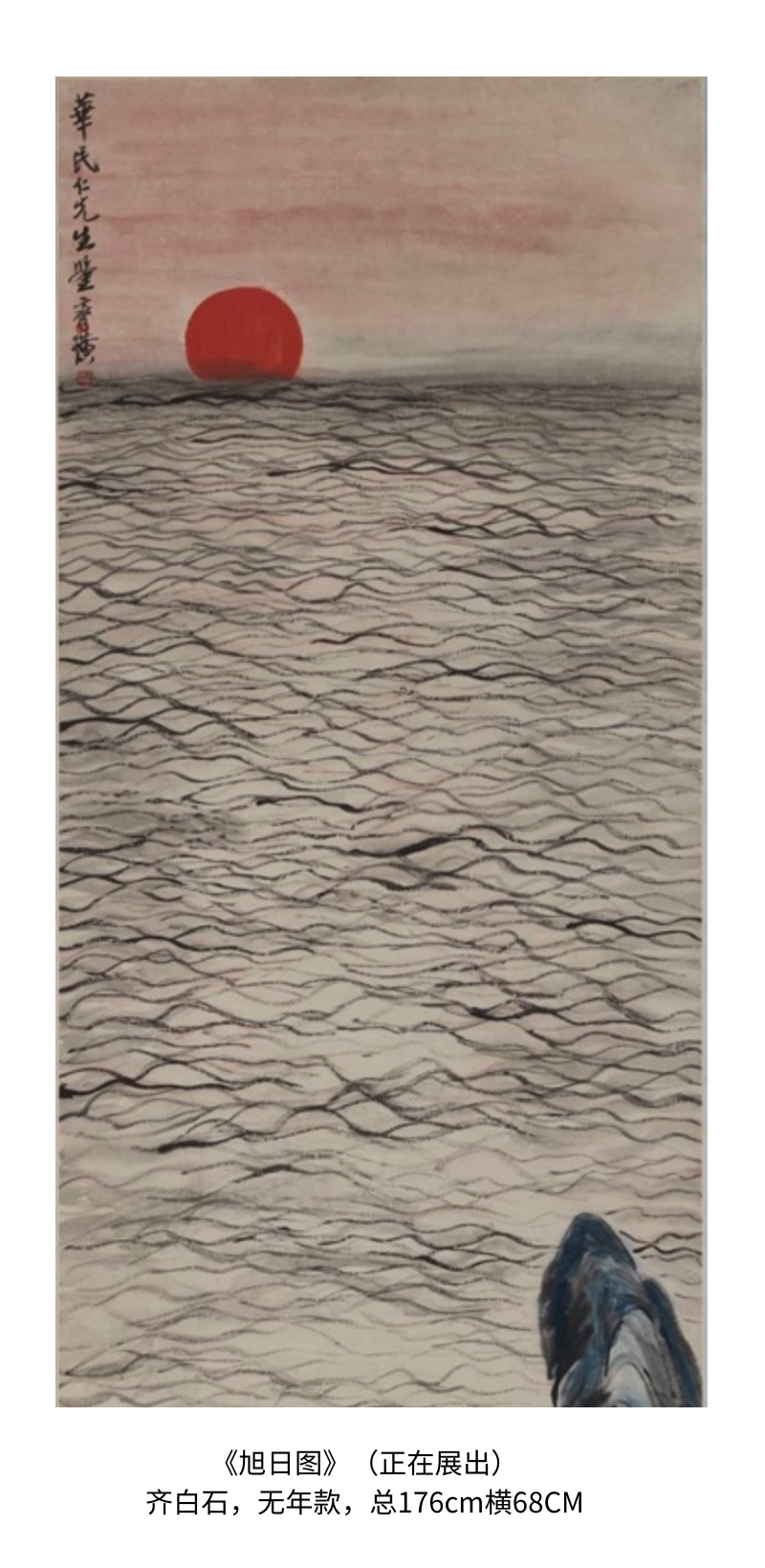

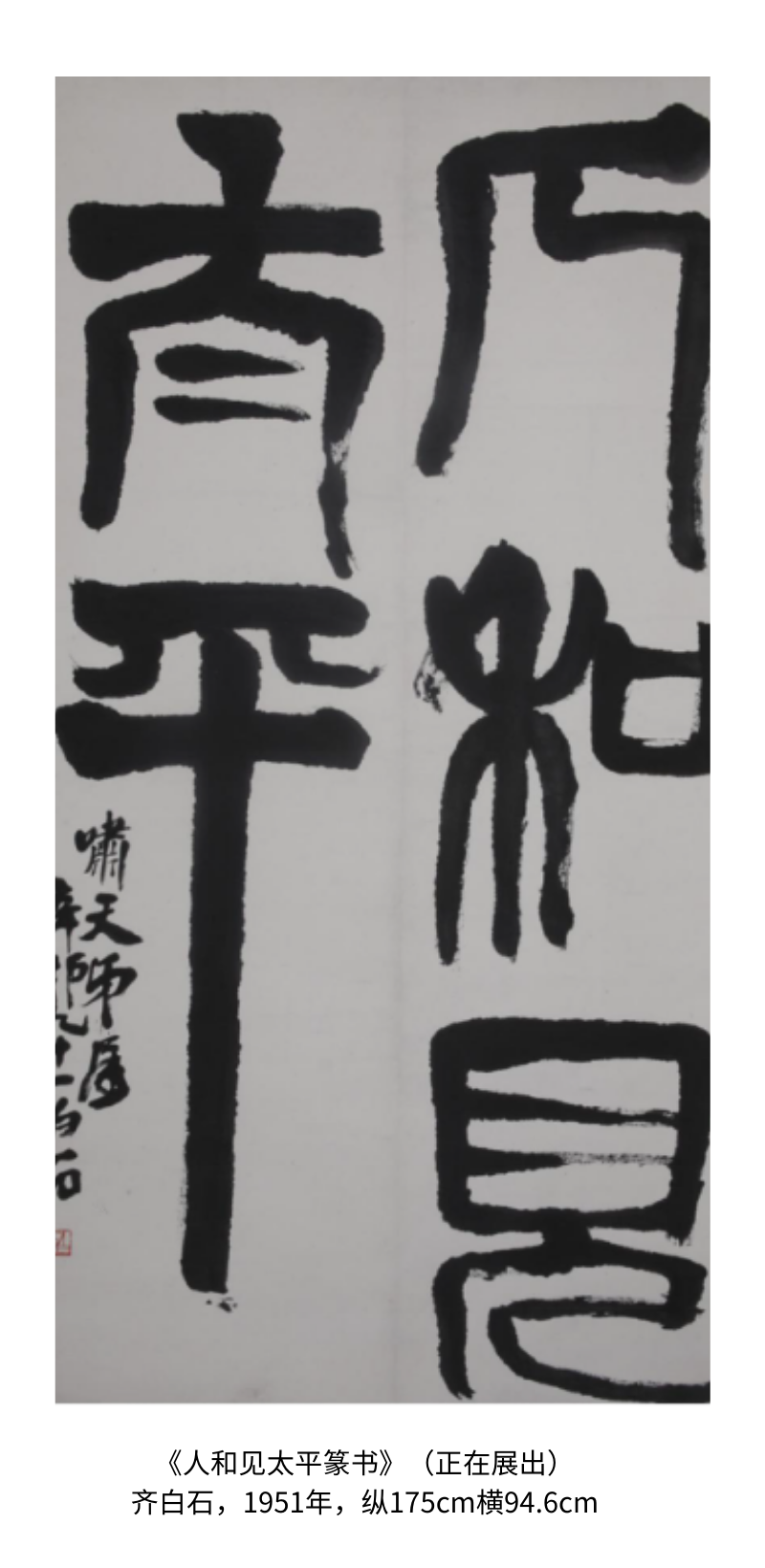

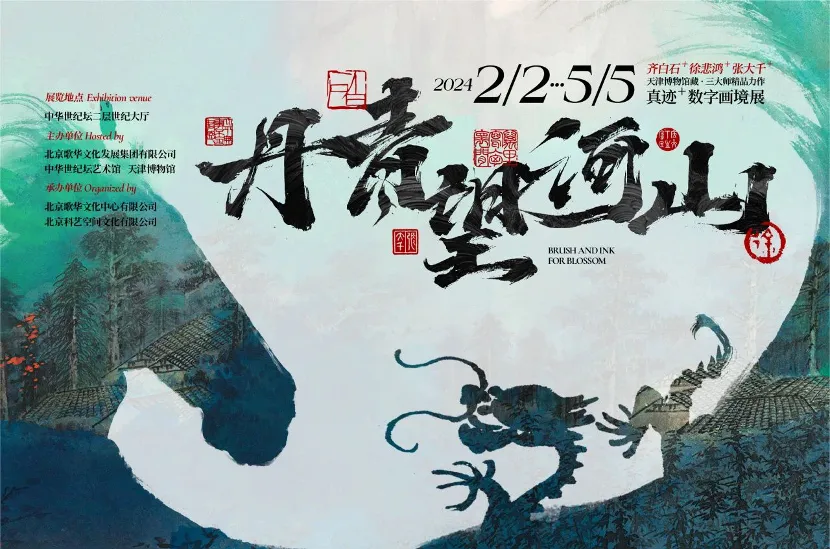

策展笔记|丹青望河山——齐白石徐悲鸿张大千的世纪相聚

策展笔记

世l纪l相l聚

京|津|情|缘

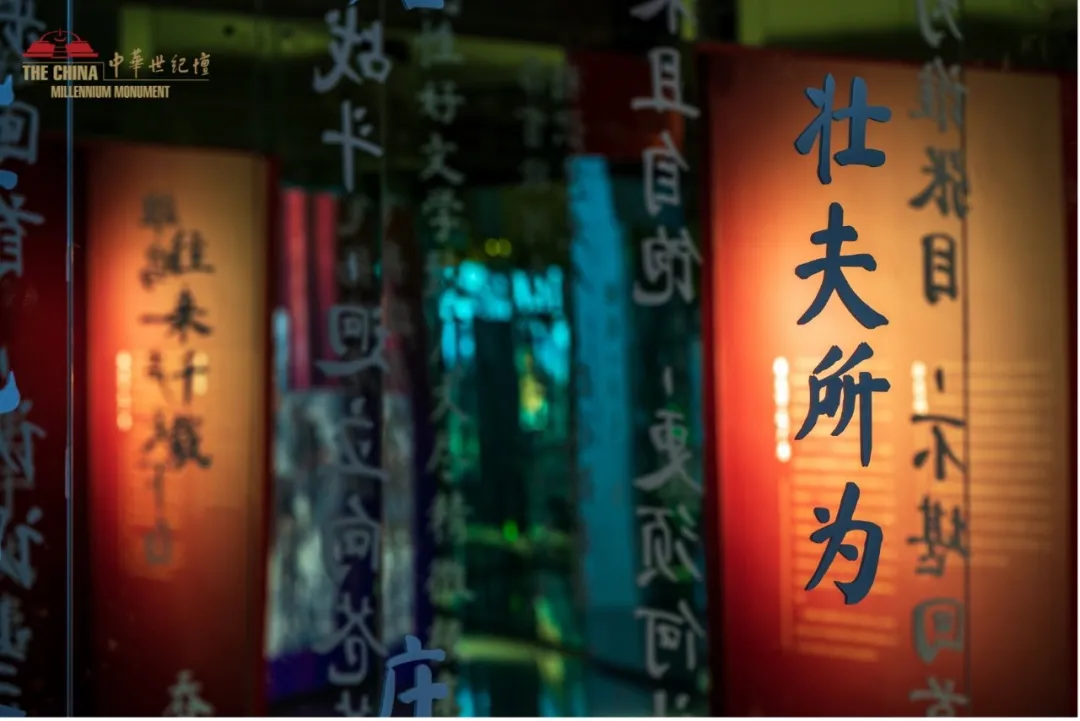

提|灯|前|行

当齐白石喊出“胆敢独造”,也许正概括了齐、徐、张这三友共同的艺术态度——“敢”。这份“敢”,是他们坚持中国文人精神承袭的同时,守正创新的变通;这份“敢”,是二十世纪初中国艺术家群体所具有的“当代性”,是百花齐放的争鸣与包容;这份“敢”,横贯时空,直至今日依然能够击穿我们的眼与心灵。

展览现场

一点思考

中华世纪坛艺术委员会召集人、北京画院院长吴洪亮先生在《把竹子种在5G的时代——再谈中国画的生命力》[3]一开始既谈到了中国画所面临的“老问题”与“新问题”——如果把竹子比喻为传统文化,中国画该如何面对在现实中生存的“老问题”与在虚拟世界中生存的“新问题”?遥望星河,齐白石、徐悲鸿与张大千三位大师所代表的那一代艺术家们纷纷大胆探寻不同之法,直面属于他们那个时代的“危机”。显而易见,他们的具体方式的确不足以解决我们当下正面临的“新问题”,但试想,如果他们能搭乘时光机穿越而来,他们也许能做出许多震撼我们的事。如此想见,他们的勇敢与创造精神是否能够再次带领我们积极地直面眼前未有参考值的机遇与挑战?

新的边界弥漫着未知的焦虑,也不断勾勒着缤纷而迷人的向往。

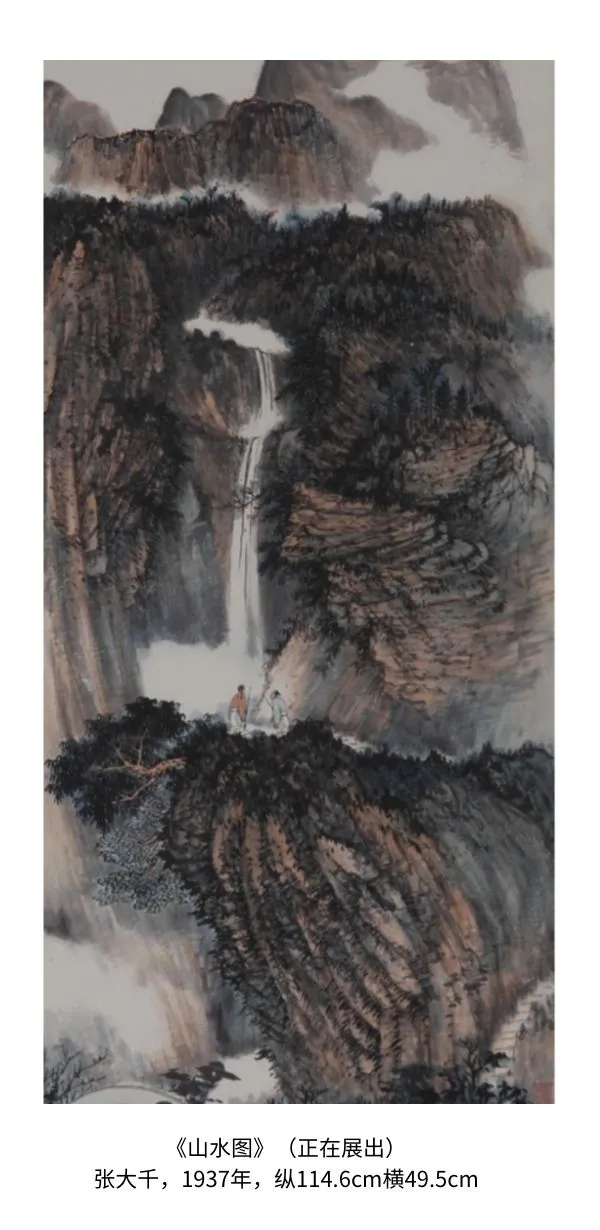

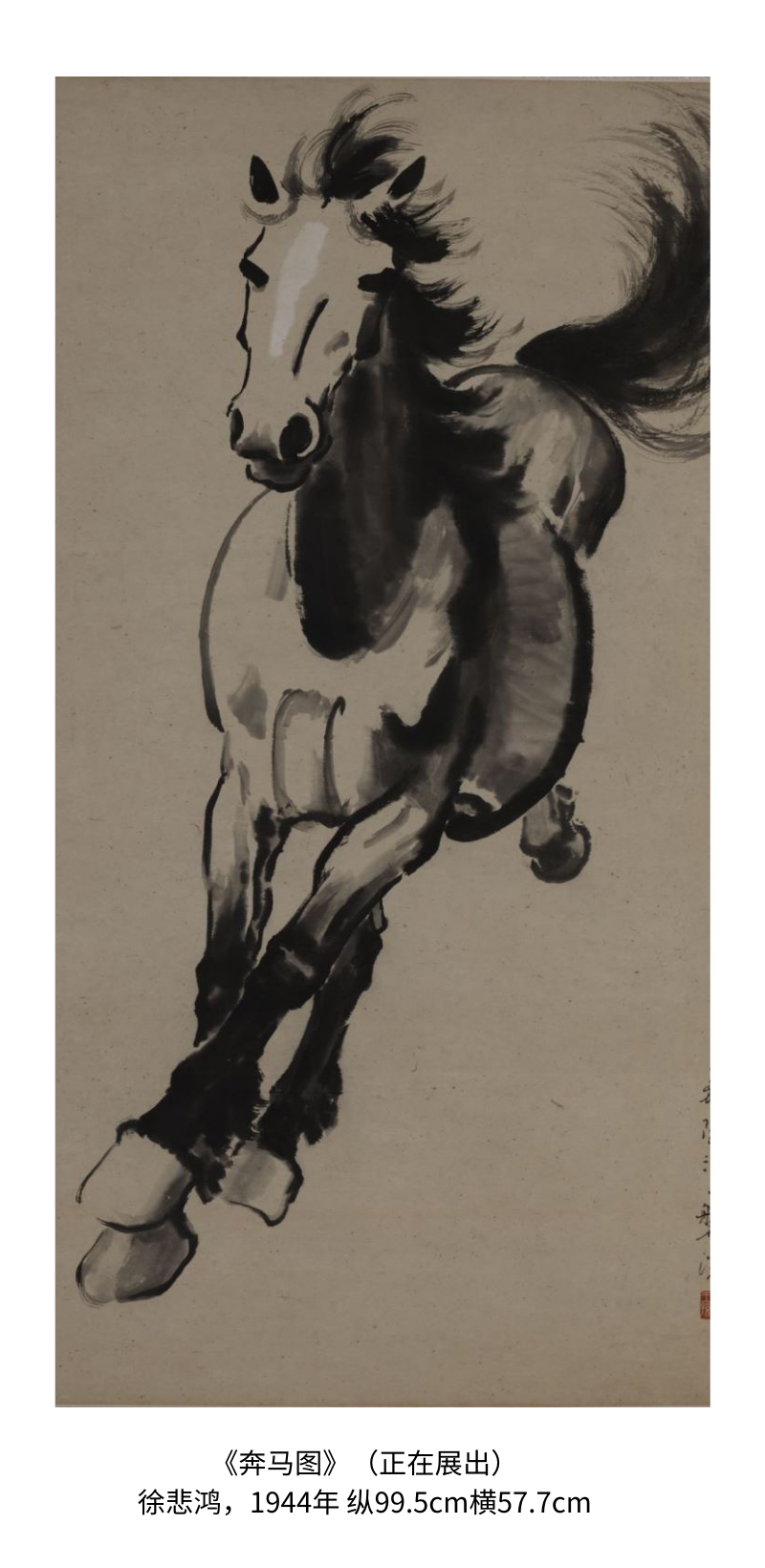

(上图)徐悲鸿真迹展区展出的“奔马”

(中下图)徐悲鸿数字画境的“双喜追林奔马奔剧场”与“绘马解剖课”

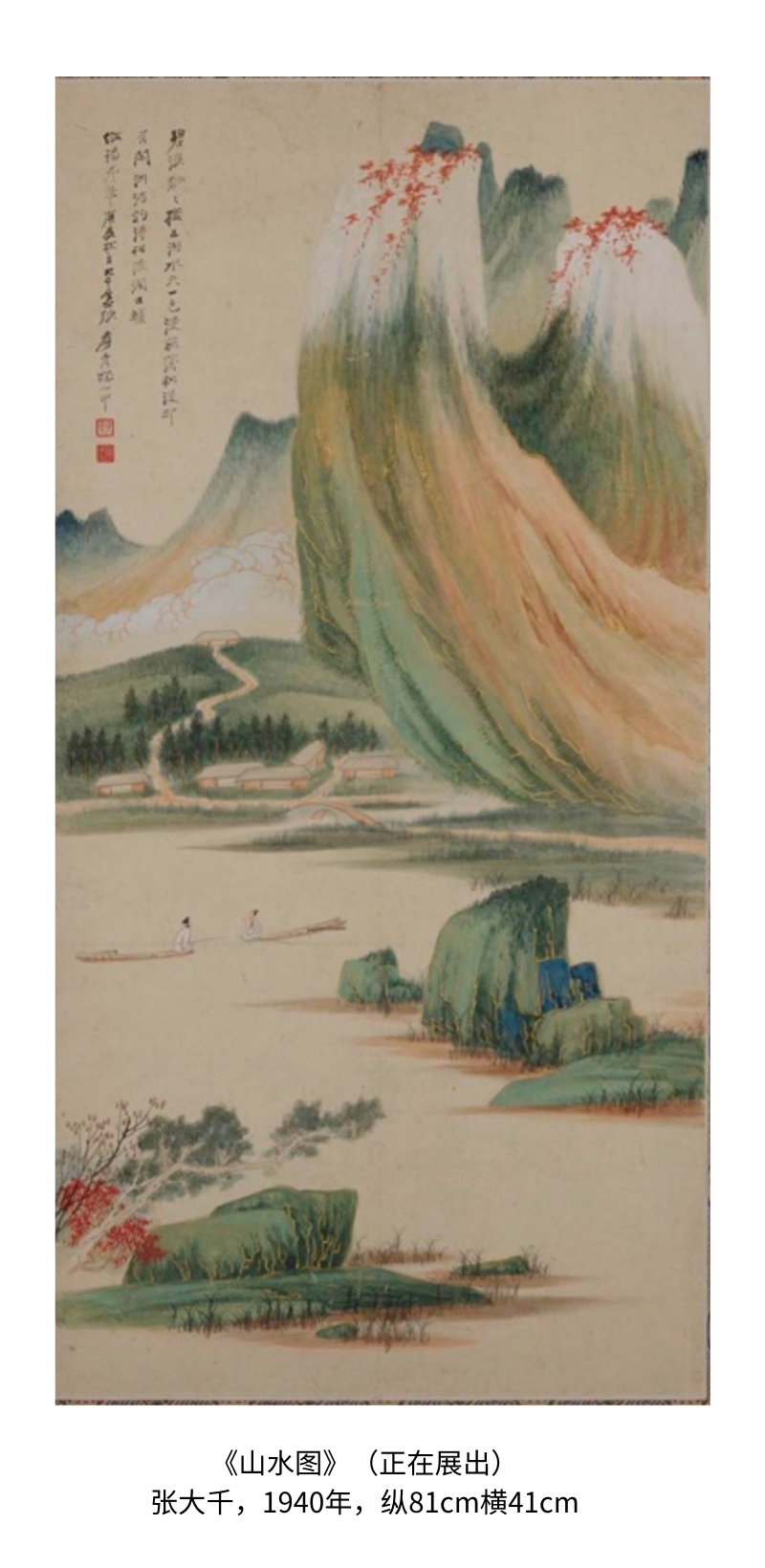

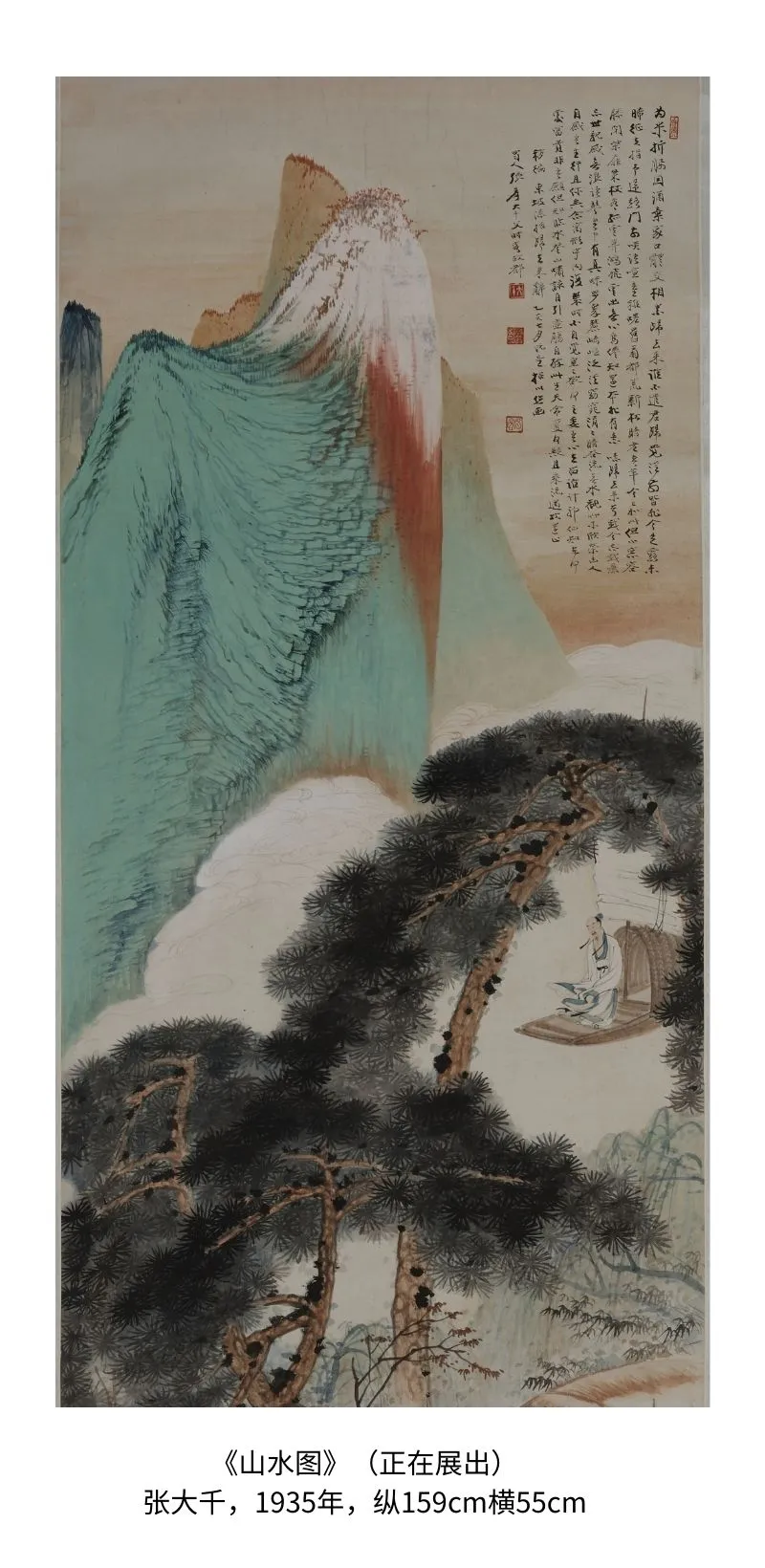

(上图)张大千真迹展区展出的“桃”

(下图)张大千数字画境的“AI桃”创作互动

同时,吴洪亮先生对于我们该如何在5G时代积极地“种竹子”提出了几个关键词:链接、融汇、翻译与再回来。他认为“中国画在传播角度也有着特别的生命力”,也许这正与数字时代的传播方式暗合着千丝万缕的默契。我们在展览中也借用科技手段做了一点思考与大胆想象:当临摹大家张大千来到AI时代将会如何创作?邀请徐悲鸿先生笔下的生灵们一起出演一场剧反响如何?如果让白石老人为小朋友们绘制一本图画书效果如何?我们希望通过展览破除观众对“笔墨的认知恐惧”,激活身体中潜藏的文化基因密码,接收来自“中国画根系上的能量”信号。

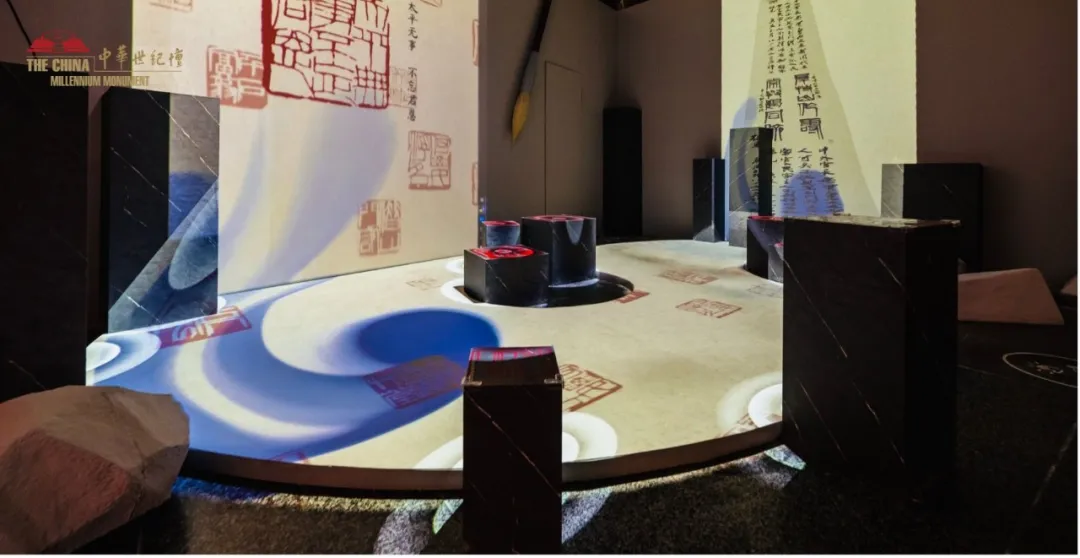

齐白石数字画境的“流墨之河”与“童趣山居”

展览伊始正值农历小年,拉开新春序幕。“丹青望河山”展的主视觉元素取自徐悲鸿的奔马剪影、齐白石“富贵平安”龙瓶图案以及张大千标志性的泼墨青绿,希望这些“龙马精神”元素的组合能令所有共享中国文化基因的观者会心一笑。中华世纪坛在龙年新春期间持续展出的五个展览,都以中国传统文化为母题,以新的阅读方式或科技手段为媒介,期待与观众共同探索“种竹子”的更多乐趣。

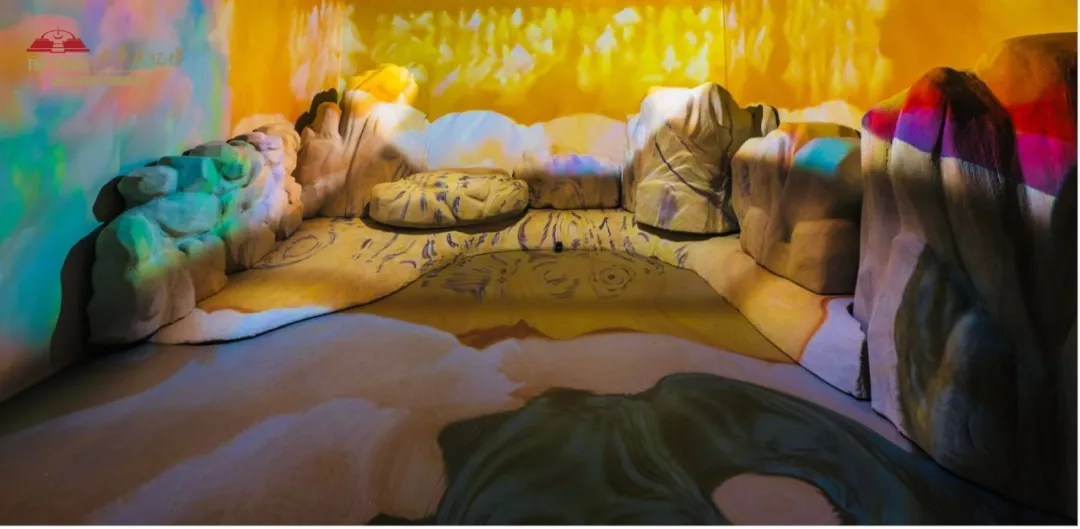

上、下图:张大千数字画境的“山水实验”

撰文:王昭祎,“丹青望河山”策展人

摄影:王猛

(本文亦得到联合策展人安夙、许增华的支持)

注释

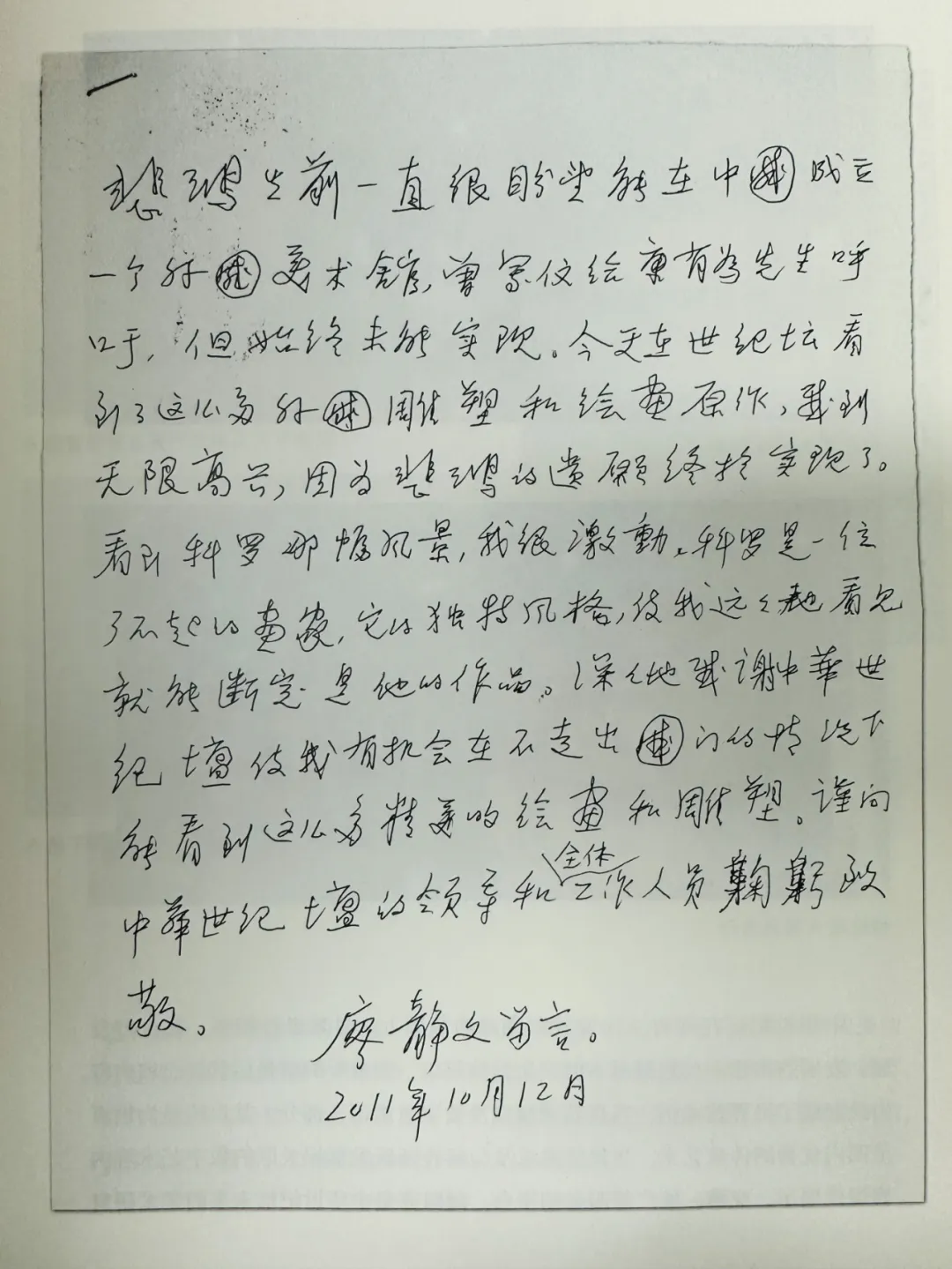

[1] 《中华世纪坛文化的殿堂》,中华世纪坛内部资料,2020年编

[2] 《往来千载间》前言《三人行》,徐骥编,2020年,江西美术出版社

[3] 吴洪亮《把竹子种在5G的时代——再谈中国画的生命力》,《美术观察》2023年第3期