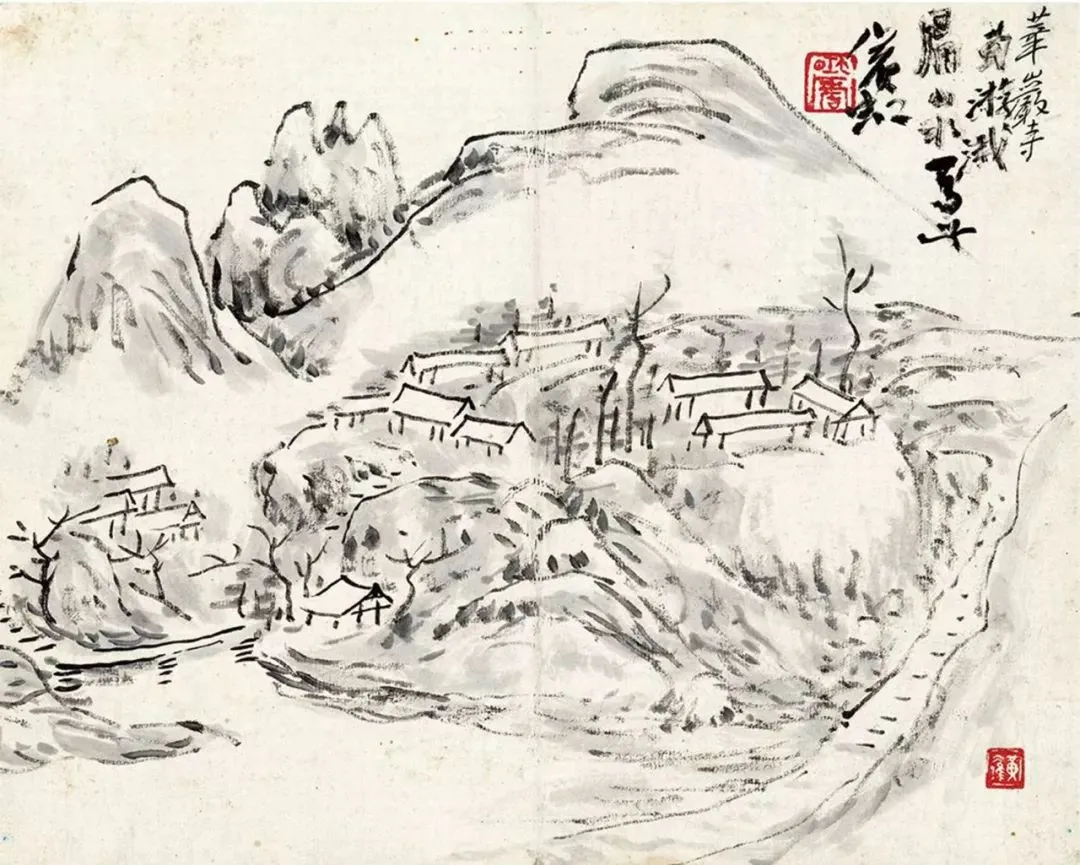

黄宾虹的“太极笔法”:三根线

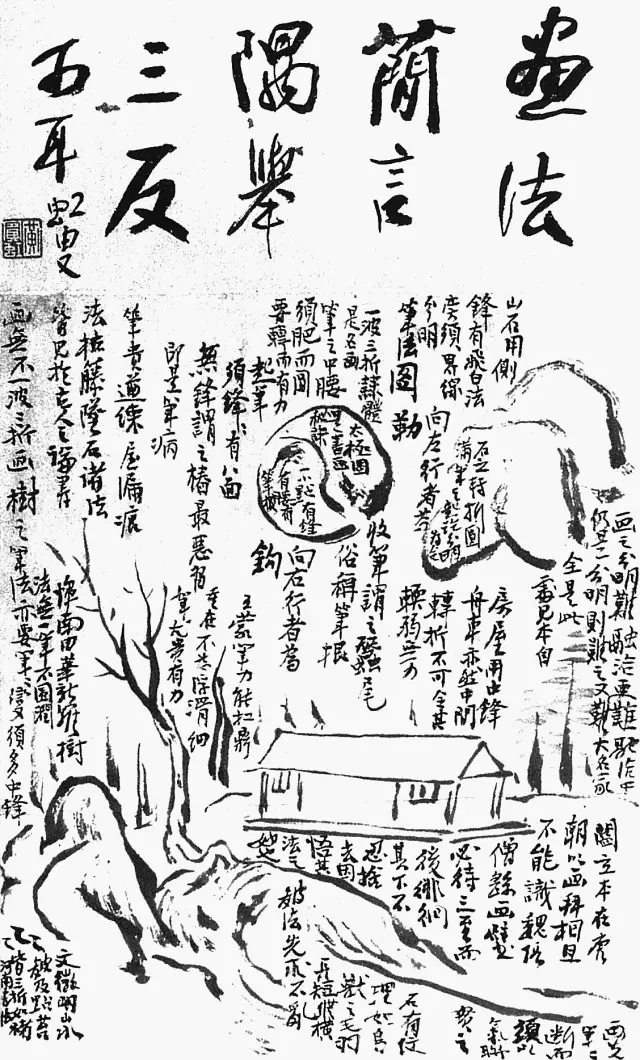

《画法简言图解》在太极图的外围还写下了一些话,依逻辑顺序应该是:

起笔须锋,锋有八面。无锋谓之桩,最恶习,即是笔病。

笔之中腰须肥而圆,要转而有力。

收笔谓之蚕尾,俗称笔根。

向右行者为钩。

向左行者为勒。一波三折,隶体,是名家。

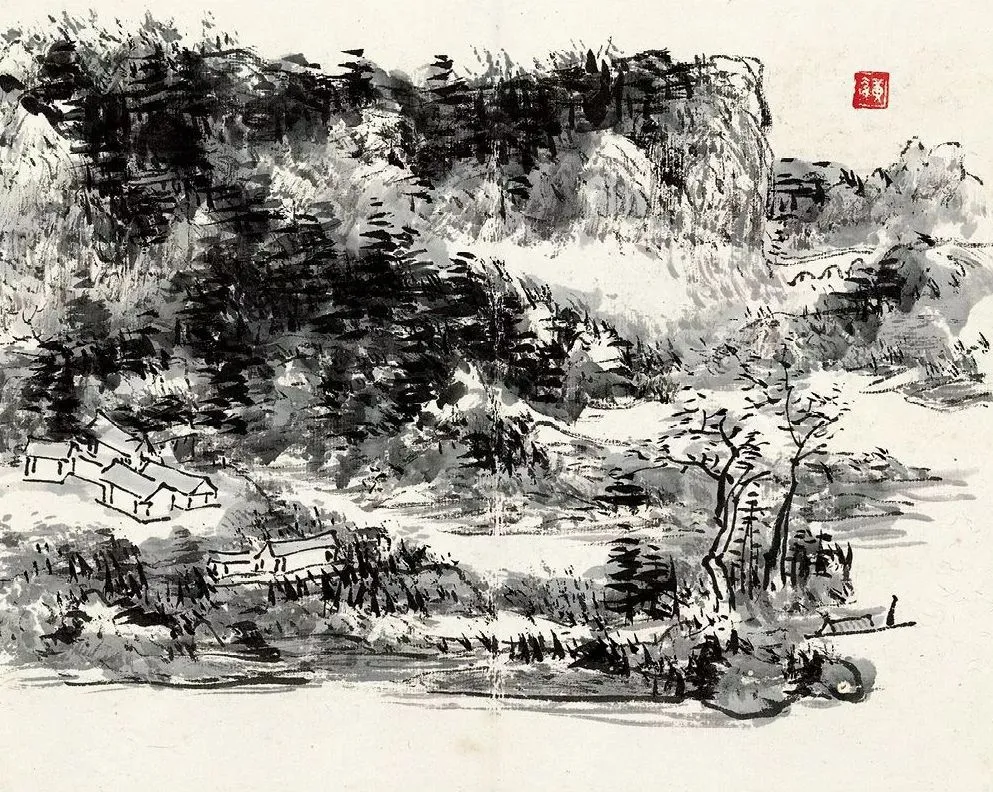

这几句是分说太极图的三根线,即下钩、上勒、中S。立论依然基于“一小点,有锋,有腰,有笔根”。不管是钩也好,勒也好,还是中间的S曲线也好,都是,点的扩大,是“积点成线”,有锋,有腰,有笔根。毫无疑问,起笔是一点,因此这凌空一点决定整个太极的转动,非比寻常,所以黄宾虹要求它“锋有八面”,不是一面,也不是两面,而是八面。这实际上就是中锋用笔,万毫齐力,有锋而不露,也就是不把力道指向特定一方而外泄,而是元气包孕,八面蓄势——这就是一点即太极的道理。这一点开始转动,就象太极开始转动,这种转动要体现出太极的圆转,所以“笔之中腰须肥而圆,要转而有力”。无数个太极也就是无数个点的运转,形成了线条的轨迹,至收笔处戛然而止,其形状类似蚕尾。何谓蚕尾?蚕之身段,首、腹、尾并无粗细变化,蚕头饱满,节节贯之,至蚕尾仍然圆滚有力,只是笔根揭起处略微有些空虚一这说明笔锋仍然裹在毫中,颖尖没有出露,此之谓藏锋。“起笔藏锋,收笔也要藏锋”,这正是黄宾虹的要求。他对明初吴小仙、郭清狂、张平山的不满,“正以挑笔之故,入于浮滑,由于不用中锋之弊也”。如果在起笔、行笔、收笔三段都能贯彻黄宾虹的要求,那就比较彻底地做到了“积点成线”,一笔一画也就体现了太极之理,成为太极运转的轨迹。

微观地说,不管是钩,是勒,还是S曲线,都是点的运转。点因此而成为黄宾虹笔法的基础,或者说是原子。但宏观地看,一钩一勒,或一条S曲线,才是黄宾虹结构物象的材料。如果把他的画看作有机体,则一钩、一勒、一条S曲线,是有生命形式的细胞体,是有组织意义的单位。黄宾虹的画整个就是一个太极。按照太极全息理论,他的一笔一画也是太极,而将一笔一画进行原子分析,则其中又包含无限多个点,即无限多个太极。《画法简言图解》里结构太极图的三根线,就是黄宾虹绘画中有组织意义的单位,在这个层次上,它们就是石涛画学中的“一画”:此一画收尽鸿蒙之外,即亿万万笔墨,未有不始于此而终于此。