战国毛笔与汉代毛笔

○图1、图2,信阳长台关楚墓出土毛笔(战国早期,楚笔),笔杆竹质,长20.9cm,直径0.9cm,笔毛用细绳缚于杆上。

○图3、图4(战国中期),1954年长沙左家公山战国墓出土的毛笔,暨被确认为野兔毫,兔毫笔贯穿着整个汉字书写史。长18.5cm,直径0.4cm,笔杆为竹质,将笔杆一端劈开将笔毛夹在中间,用细绳缠缚,外髹漆(见图5)。

○图6、图7、图8,1986年湖北荆门包山战国墓葬出土,笔杆苇质,长18.5cm,直径0.5cm,末端削尖,是“簪笔”最早的实物证据,外有竹套。

○ 图9、图10(战国晚期),湖北江陵九店东周墓群出土,笔毛已朽,从痕迹可知,笔毛系捆在杆上后涂黑漆加固。残长10.6cm,笔头长2.4cm,杆厚0.3cm。

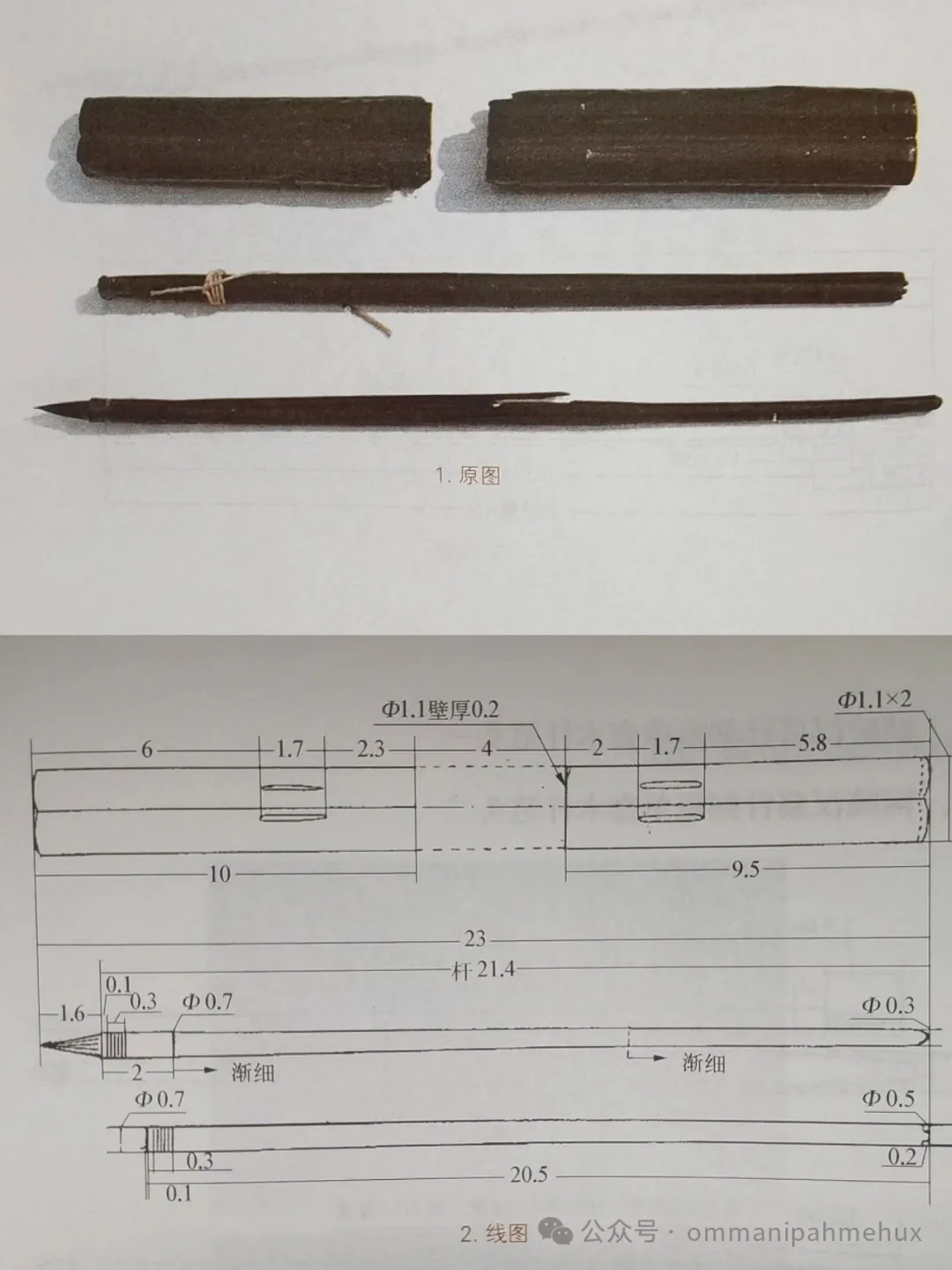

○图11、12,(战国晚期秦笔),天水放马滩出土,毛为狼毫(?),杯竹质,杆长23cm。

汉代是字体演变最剧烈,各种书体纷呈的时期。特别是隶书和草书的大量运用,对毛笔的制作工艺提出了更高的要求,其表现为:

一,纯兔毫的制笔工艺在西汉时期更趋成熟完备。

二,选毫的范围比以前有了较大的拓展,不仅有兔毫,还有羊毫、鹿毫、狸毫、狼毫等等。

三,制笔之法,有以兔毫为笔柱,羊毫为笔衣。这样的笔软硬适中,具有早期“兼毫”笔的特征,不似战国时那么尖锐了。选毫范围的扩大及兼毫的出现,一方面,可能是为了适应书写的要求,比如汉人重厚葬,以隶书碑或墓室题记,字体都较大,这就需要制作较大,锋较长的笔。这样既利于蓄墨,写起来又轻松自如。

另一方面,纯兔毫一旦写大一点的字,容易露圭角,而兼毫既饱满又软硬适中,正可避免这种问题,如汉蔡邕《九势》云:“转笔,宜左右回顾,无使节目孤露。藏头,圆笔属纸,令笔心常在点画中行。涩势,在于紧駃战行之法。”所以,兼毫笔的出现使书家的书写行为更自由、更便捷、更具有抒情特征。

图1,江陵凤凰山西汉墓笔,

图2,江陵凤凰山西汉墓笔杆,

图3,临沂金雀山周氏墓西汉笔,

图4,西郭宝墓笔,

图5,尹湾汉墓针刻漆套竹杆对笔,

图6,敦煌马圈湾西汉笔,

图7,敦煌高望燧西湖笔,