20品经典魏碑、越揣摩越喜欢

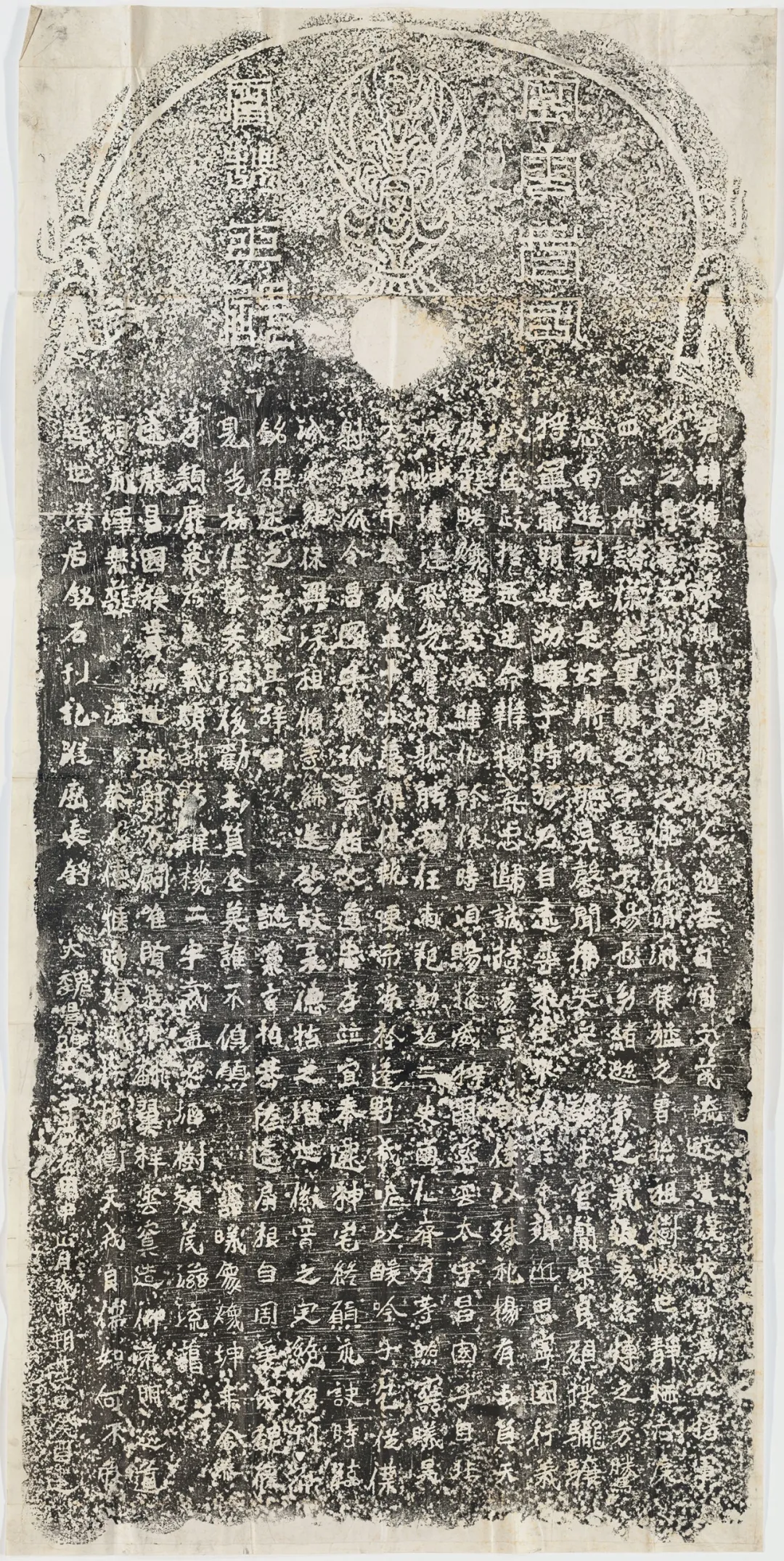

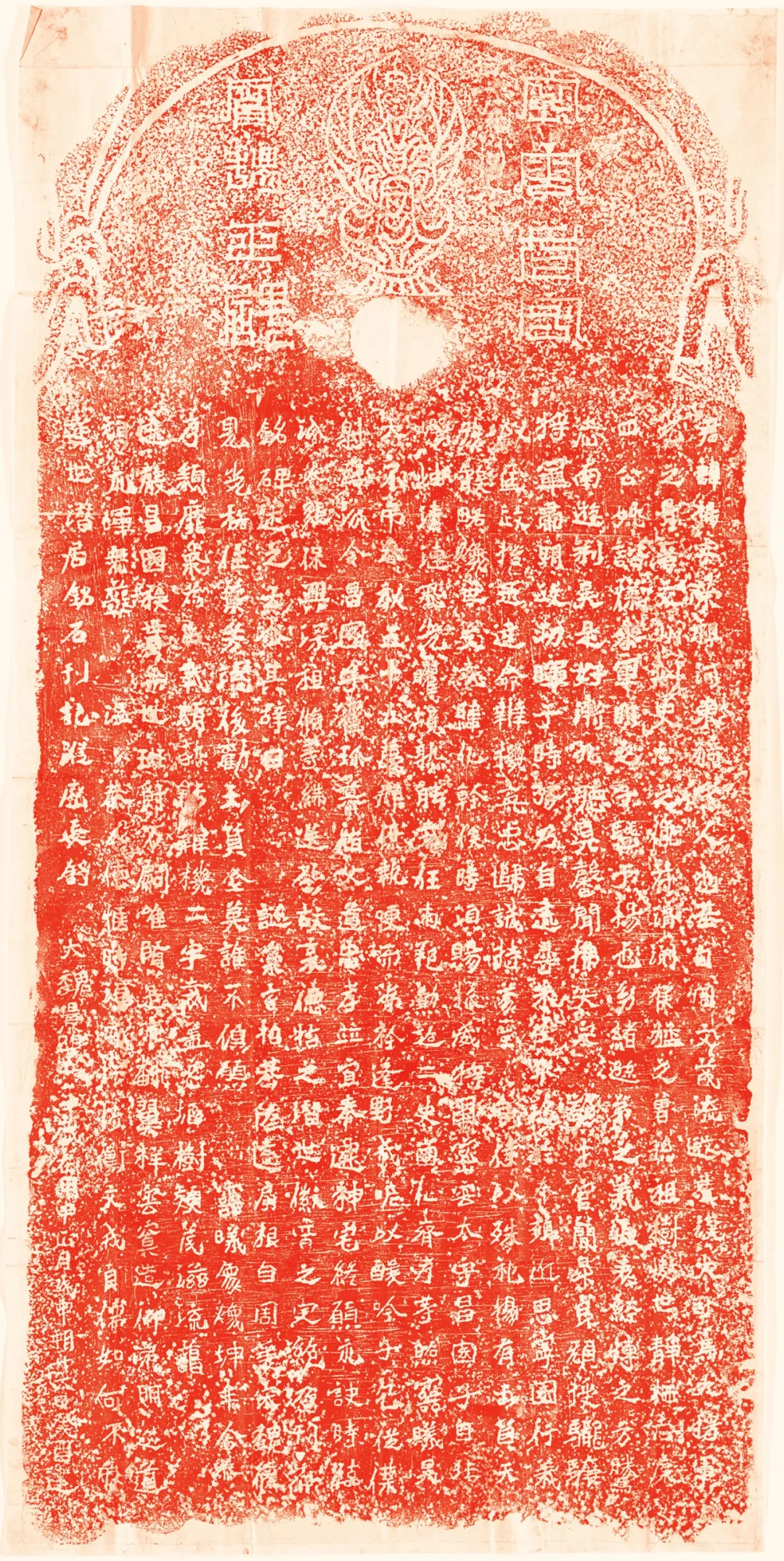

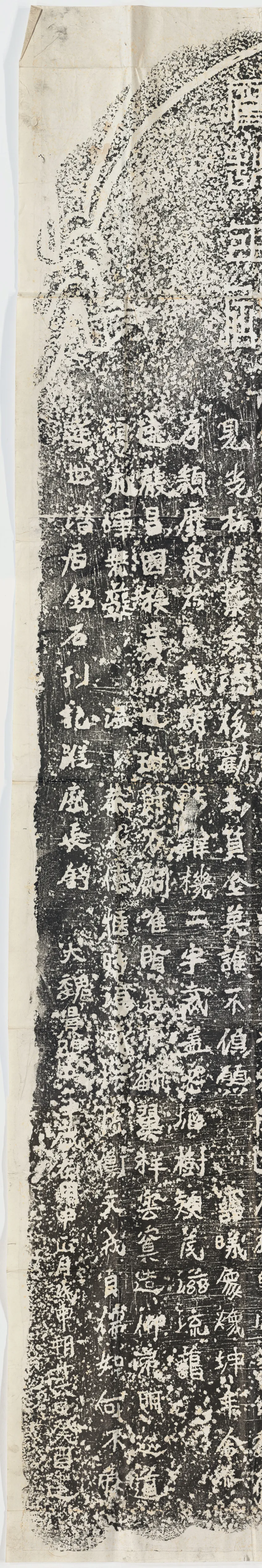

《霍扬碑》为北魏景明五年(公元504年)所刻,最初于山西临晋县东霍村发掘,随后移至北郭蒲坡中学保存。此碑以楷书书写,布局为十七行,每行二十七字,拓本尺寸为宽14.5厘米、长24厘米。

碑额以篆书刻有“密云太守霍扬之碑”八字。此碑以往未见著录,直至民国十年左右被发现,并记录于癸亥年新修的县志中,后来也出现在《善本碑帖录》与《碑帖叙录》等著作中,现为首都图书馆所藏。

据坡上人小时的回忆,他在临晋时曾见过此碑,当时尚有碑亭保护,碑文字迹尚可辨认。然而,后来此碑逐渐被人遗忘,后被移至县博物馆。目前,《霍扬碑》存放于临猗县博物馆,但因损毁严重,碑文已难以辨识。尽管如此,此碑的书法艺术仍被视为魏碑中的佳作,其碑文亦具有宝贵的史料价值,是研究北魏霍氏家族不可或缺的珍贵资料。

《霍扬碑》开篇即庄重宣告:“君讳扬,字荣祖,乃河东猗氏之望族也。”自此刻起,临猗县霍村一位名唤霍扬的人士,伴随着不朽碑铭,穿越了唐风宋韵,历经明清沧桑,缓缓步入我们的视野,携带着北魏的云烟与文脉。碑末镌刻:“大魏景明五年,岁在甲申,正月戊申朔,廿六日癸酉立。”结合碑文中“昊天不悯,春秋鼎盛而逝,寿五十五”之句,我们得以窥见霍扬大致的生卒年份。若以逝时立碑论之,景明五年(公元504年)霍扬享年五十五,则其生年应为公元449年,北魏太武帝承平十年;若循当地俗例,逝后三年方立碑,则生年为公元446年,即太武帝承平七年。为叙述之便,本文暂依前者计。“岁在甲申,正月戊申朔,廿六日癸酉立”,此句明确了立碑的确凿日期。然而,这一日期却引发了关于碑文真伪的争议,因公元504年北魏已改元“正始”。但据《资治通鉴·梁纪一》所载:“丙寅日,魏大赦天下,改元正始。”换言之,正月丙寅(即十九日),北魏已行改元之事。由此可见,《霍扬碑》立于正月二十六日,而改元之令已提前七日颁布。鉴于当时交通与通讯之局限,远离京师之地的百姓未必能即时知晓改元消息,故碑文沿用旧年号亦在情理之中。霍扬生于公元449年,卒于504年,其间亲历北魏太武帝拓跋焘、南安王拓跋余、文成帝拓跋濬、献文帝拓跋弘、孝文帝元宏、宣武帝元恪六朝更迭。彼时,南朝刘宋与北魏对峙,战火连绵,两国犹如初升之日,势均力敌,互不相让。北魏自建国至灭亡,历时一百四十八年,而刘宋自公元420年立国至479年萧道成篡位建齐,仅享国六十载。南朝齐继刘宋之后,又与北魏战火不断。至公元502年,南朝齐为梁所代,此时的霍扬,已步入人生暮年,其辉煌篇章或将落幕。霍扬生于南北朝乱世,长于政权频更之时。千载云烟散尽,我们难以想象,作为北魏临猗一士,霍扬如何在风雨飘摇中挺立,如何在生死抉择中前行,最终在这块几乎被时光遗忘的魏碑上,以独特书体,镌刻下时代的风云变幻、生命的璀璨光辉以及书法艺术的巅峰之作。

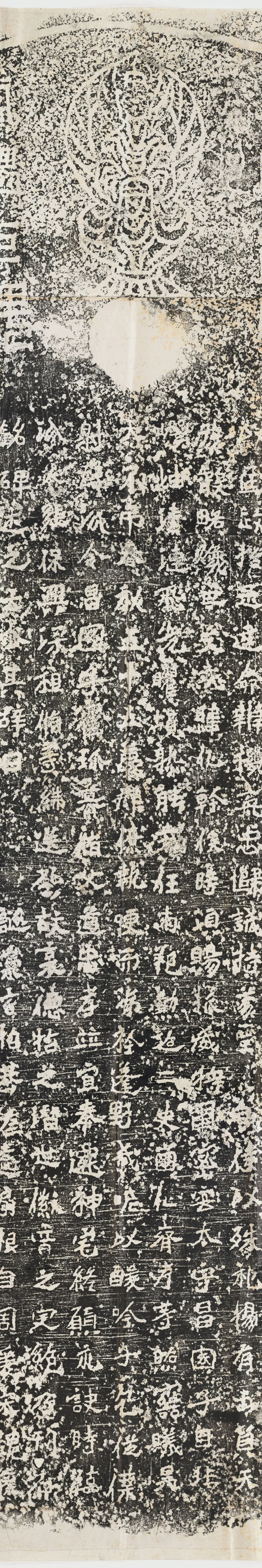

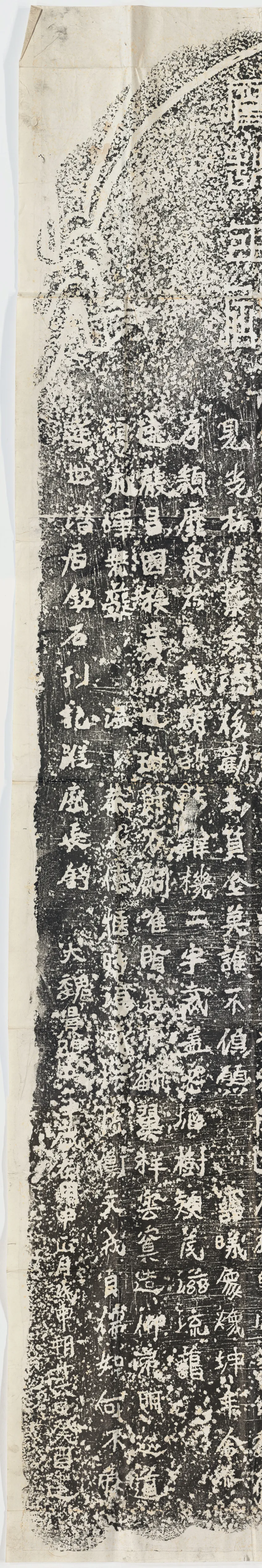

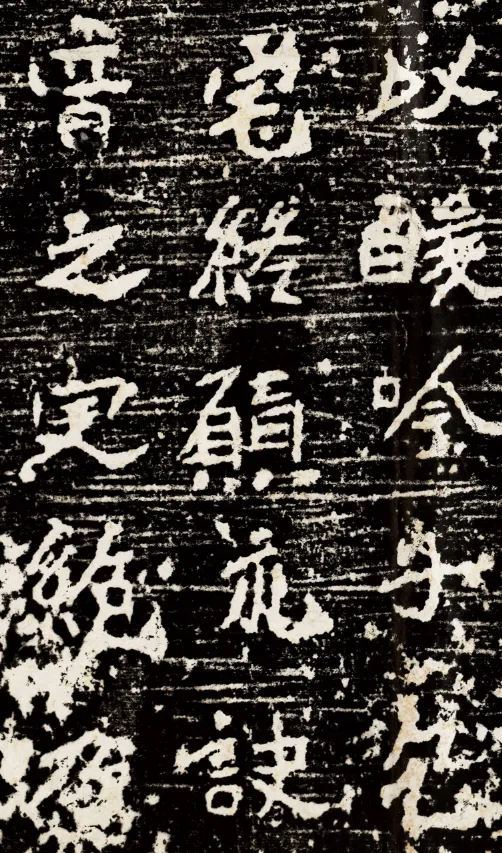

局部

此碑之精髓,在于其雄浑无匹,无论笔画、结构,还是变化,皆展现出非凡的气势。六朝碑刻中,雄强者众多,但此碑无疑是个中翘楚,其雄强之势,在钩画中尤为显著。而这些钩画的渊源,可追溯至汉碑《娄寿》与《衡方》,其影响显而易见。以碑中的“将”、“时”等字为例,其钩画蕴含着隶书的遗韵,相较于其他楷书,钩的形态更为修长,有着无尽的延伸之感,显得更为刚劲有力,生机勃勃,充满了生命的气息。因此,祝嘉在《书学论集》中高度赞誉:此碑腕力之强,实为罕见。“将、时、特、野、序”等字的钩画,钩势悠长,翘起如半环,堪称奇观。它能在常人难以驾驭之处,大展身手,这是其他碑刻所无法比拟的。在结构布局上,《霍扬碑》的字内空间宽敞,结体宽博大气。如“昌”字,虽为独体字,但笔画处理得细腻而不失厚重,巧妙地传达出雄强的韵味;“帝”字则字形扁平,末笔竖画并未刻意拉长,上部疏朗,下部紧凑,整体显得质朴浑厚,用笔圆润流畅,这也是其雄强之美的又一展现。