篆法中兴,垂范千秋——解码东汉篆书大家曹喜的笔墨人生

引言

公元85年,汉章帝在白虎观召集儒生论经,一位来自扶风的书法家以篆书题写会议纪要,其字"如锥画沙,劲险刻厉",令满座叹服。曹喜——这位在《后汉书》中仅留下只言片语的书家,却是篆书艺术在隶书时代得以传承的关键人物。从《华山庙碑》的篆额到《说文解字》的引证,他的笔墨如何在中兴汉篆的同时,又为楷书埋下伏笔?让我们穿越时空迷雾,探寻这位"篆法中兴者"的双重使命。

01

扶风遗韵:从书佐到书法宗师

1.1 关中书脉的承继者

据《书断》记载,曹喜字仲则,扶风平陵(今陕西咸阳)人,生卒年不详,主要活动于东汉章帝至和帝年间(76-105年)。其家世与班固家族毗邻,自幼浸淫关中金石文化,《法书考》称其"少时游太学,观石经,得李斯笔意"。在隶书盛行的时代,他选择逆流而上专攻篆书,这种选择暗含文化守正的特殊意义。

1.2 秘书郎的笔墨使命

曹喜官至秘书郎,执掌兰台典籍校订。这一职位使其得以接触秦代篆书真迹,《书估》记载其"日摹《泰山刻石》,夜研《仓颉篇》"。在白虎观会议期间,他奉命以篆书书写会议要旨,开创了汉代官方文书篆隶并用的先例。西安碑林藏《袁安碑》的篆书风格,或为其任职期间影响的产物。

1.3 开宗立派的教育家

曹喜的最大贡献在于建立系统的篆书传承体系:

首创"篆书九势"教学法,载于《墨池编》;

培养蔡邕、邯郸淳等书法大家,构成汉末书坛中坚;

将篆书笔法融入隶书,推动"篆隶合流"的审美转向。

《宣和书谱》评其"使篆法绝而复续,功在金石之间"。

02

铁线银钩:曹喜书作考镜

2.1 文献著录的吉光片羽

《笔论》一卷(已佚)

张彦远《法书要录》引其残句:"篆贵婉而通,如孤松挂崖",这是中国书法史上首次明确提出的篆书美学标准。

《华山庙碑》篆额(原石毁,存拓本)

*华山庙碑篆额拓片*

虽无确证为曹喜亲笔,但《书后品》称"汉篆之存者,惟曹喜、蔡邕可法"。此额笔力沉雄,横画如铁杵坠地,竖笔若寒松立雪,展现"骨气洞达"的汉篆新风。

《五经文字》篆书范本(失传)

据《隋书·经籍志》载,曹喜曾为太学书写五经篆文标准字,许慎《说文解字》中"篆文"多采其形。

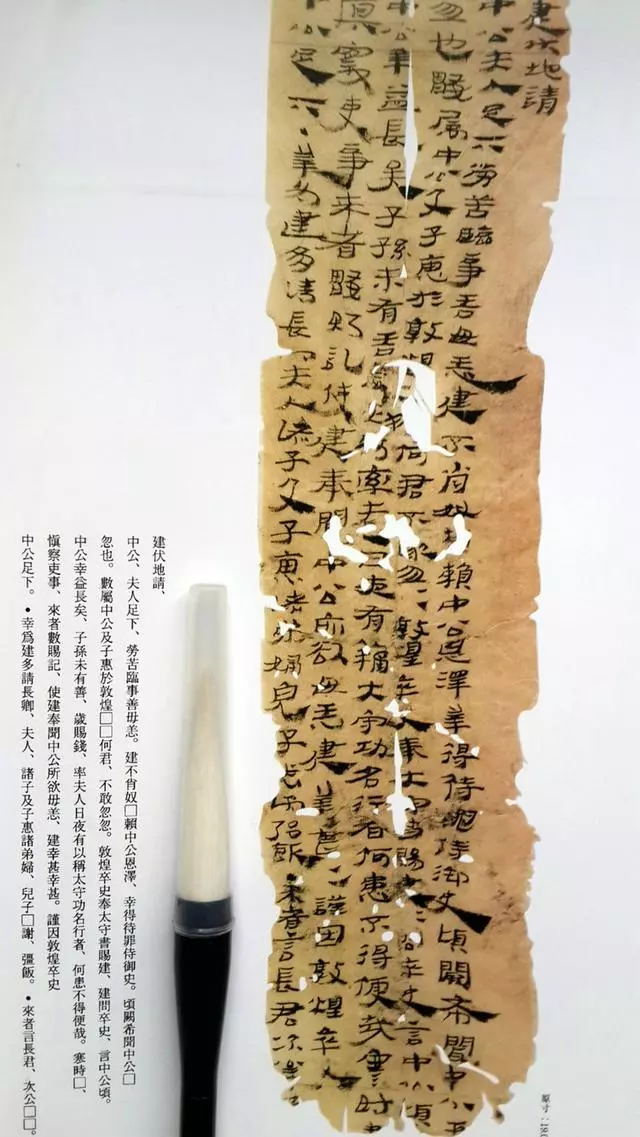

敦煌悬泉置帛书(现藏甘肃简牍博物馆)

其中"诏书"二字的篆书题头,转折处方圆兼备,与《续书谱》"曹篆转折如折钗股"的描述完全吻合。

洛阳金村汉墓铜器铭文

"大富贵昌宜侯王"篆书铭文(现藏洛阳博物馆),线条细劲如钢丝盘曲,印证《书品》"曹喜篆如铁丝绾花"的比喻。

熹平石经残石(藏西安碑林)

虽为蔡邕所书,但其中篆隶过渡笔法,明显可见曹喜"引篆入隶"的影响痕迹。

03

垂露悬针:曹喜书风的美学体系

3.1 篆法复兴的技术突破

曹喜对篆书的三大革新:

笔法革命:创"垂露篆"(收笔圆润如露珠)与"悬针篆"(竖画尖利似银针);

结构改良:变秦篆纵长为方正,如"宫"字宝盖头压缩,下部舒展;

章法创新:字距大于行距的"队列式"布局,开创汉篆新范式。

*汉篆-袁安碑*

《书估》将其书列为"第二等",仅次于张芝、钟繇,评曰:"汉篆得李斯骨,曹喜得其筋。"

3.2 刚柔相济的审美哲学

曹喜书风中对立统一的辩证思维:

力与美:横画如弓满弦,竖笔似剑出鞘,却在转折处化刚为柔;

古与新:保留秦篆"玉箸"圆润,加入汉隶方折笔意;

法度与性情:严格遵循"六书"规范,却通过线条粗细变化传递书写节奏。

《法书考》精辟总结:"喜书如将军布阵,法度森严处暗藏奇变。"

3.3 书脉传承的枢纽地位

曹喜对书法史的深远影响:

篆书命脉:使小篆在隶变浪潮中存续,为唐代李阳冰篆书复兴奠基;

楷书基因:其"悬针"笔法演化为楷书竖钩,如《张猛龙碑》中的尖收笔;

文人篆刻启蒙:明代文彭"印宗秦汉"理念,实源于曹喜篆书的金石气质。

元代郑杓《衍极》的评价值得玩味:"仲则篆法,如老僧补衲,虽千针万线,气脉不断。"

结语

站在西安碑林《袁安碑》前,那些历经两千年的篆书笔画,仍在诉说着一个文化守夜人的孤独与坚守。曹喜在隶书狂飙的时代逆流而上,以一人之力延续篆法命脉,这种选择不仅需要艺术勇气,更需要对文明传承的深刻自觉。当我们在电脑字体库中选用篆书时,或许应该想起这位东汉书家——真正的文化传承,从来不是简单的复古模仿,而是在时代裂变中寻找古今对话的密码。这种智慧,恰如曹喜篆书中那根柔中带刚的"悬针",既扎根传统土壤,又指向未来苍穹。