汉代金文全集精品

汉金文的历史意义

金文是铸刻在青铜器的钟或鼎上的一种文字。金文起于商代,盛行于周代,是由甲骨文的基础上发展起来的文字。因铸刻于钟鼎之上,有时也称为钟鼎文。

商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。

中国在夏代就已进入青铜时代,铜的冶炼和铜器的制造技术十分发达。因为周以前把铜也叫金,所以铜器上的铭文就叫作“金文”或“吉金文字”;又因为这类铜器以钟鼎上的字数最多,所以过去又叫作“钟鼎文”。金文应用的年代,上自商代早期,下至秦灭六国,约1200多年。

据统计,金文约有三千零五字,其中可知有一千八百零四字,较甲骨文略多。金文上承甲骨文,下启秦代小篆,流传书迹多刻于钟鼎之上,所以大体较甲骨文更能保存书写原迹,具有古朴之风格。金文在笔法、结字、章法上都为书法的进一步发展做出了贡献。

汉朝书法汉承秦制,初用篆书,后来篆书呈现出衰落的趋势,隶书得到蓬勃的发展,并在东汉进入鼎盛时期;草书(章草)在汉代发展成为比较成熟的一种字体;楷书和行书也开始萌芽。

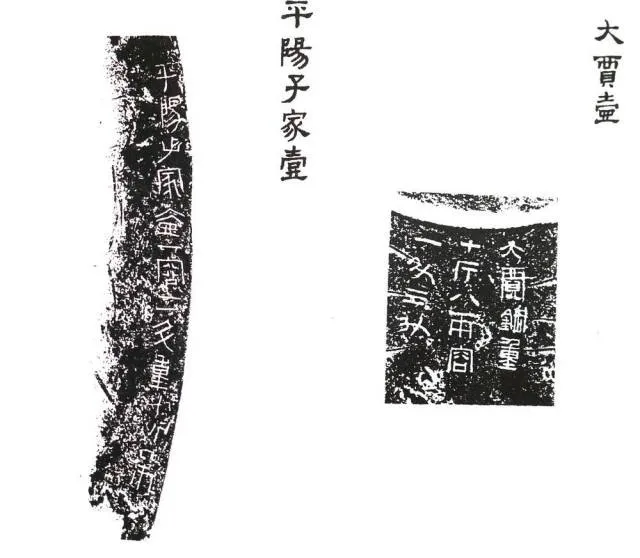

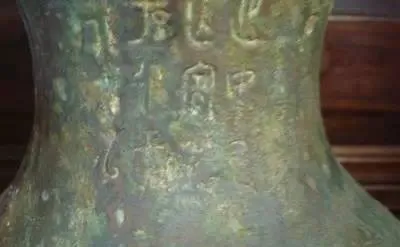

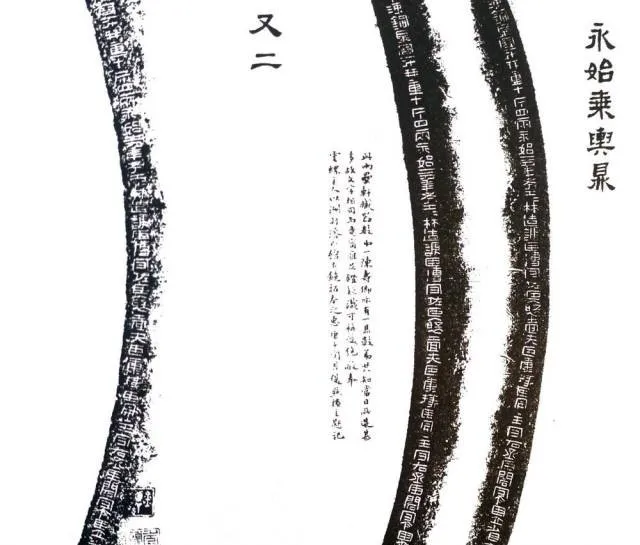

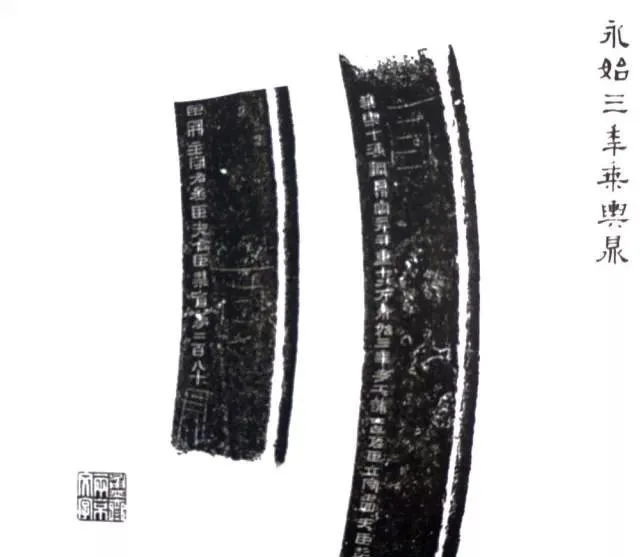

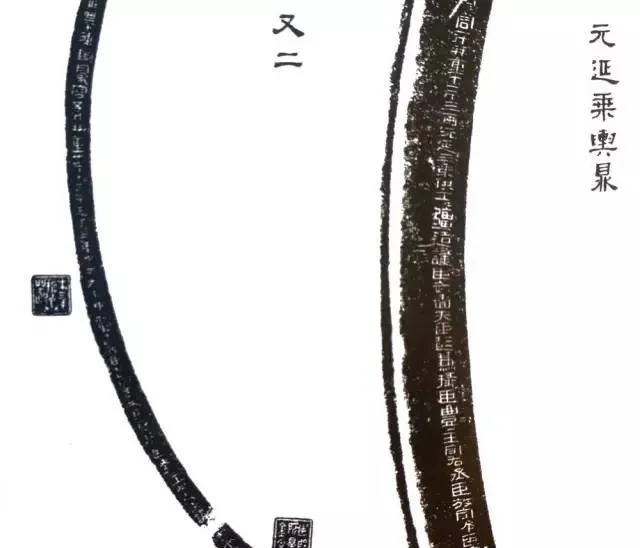

汉承秦制,小篆是重要的应用文字之一,东汉以后才逐渐被隶书取代,但在许多特殊的重要场合仍然被使用着,因而两汉对小篆书来说也是一个值得重视的时期。其书迹遗存主要有:碑刻、碑额、铜器铭文、砖文和瓦当、墨迹等。

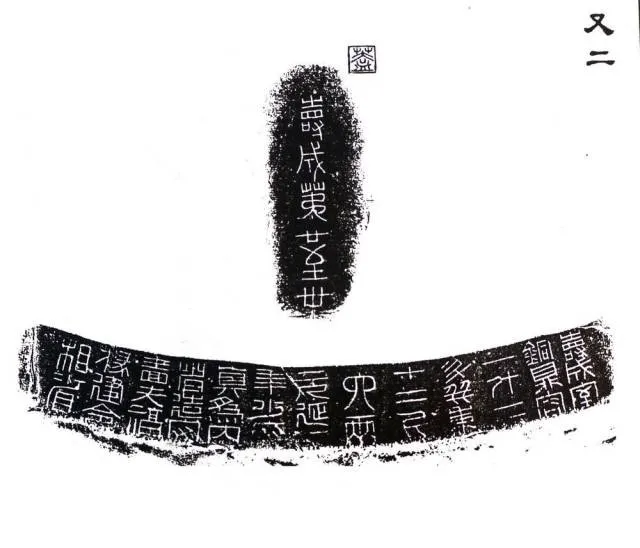

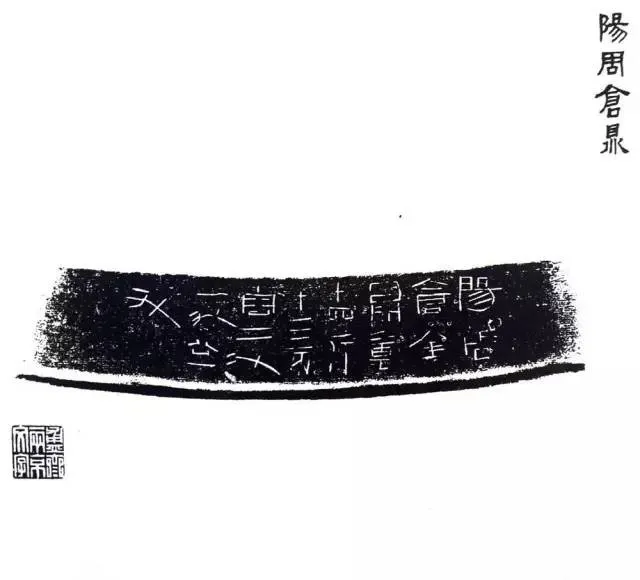

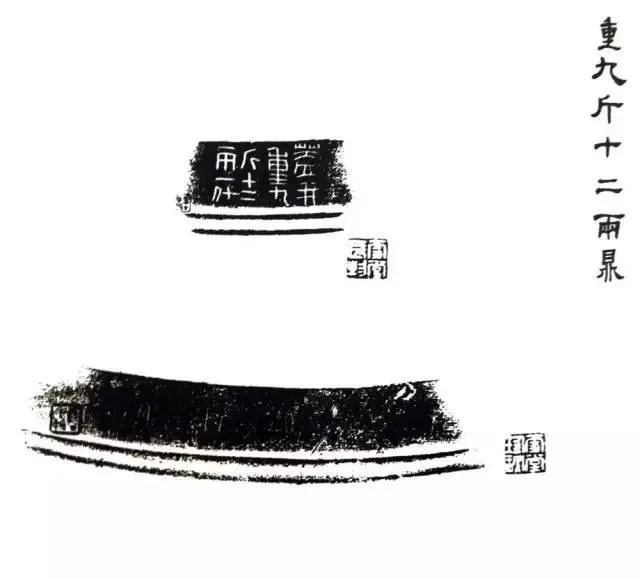

汉金文主要是汉代青铜器上的文字.汉金文主要有刻凿和冶铸两类,其中又以刻凿类为大宗.汉金文以篆书为多,但是大都带有隶意.中国的汉字演变有两条主线,一为制作,一为书写.在汉代之前,制作系书迹占绝对优势;而魏晋之后,书写系书迹基本上一统天下,汉代正处在二者的交汇点上.汉代的代表性书体为隶书,代表形式为汉碑.汉碑的先写后刻正代表了制作、书写的交汇,但刻已沦为写的附庸,明确地表明了其演进的方向.制作系文字工艺性强,装饰意味突出;书写系文字简洁流畅,方便使用.由制作为主过渡到书写为主,这是文化交流日趋便捷的大趋势下的不可阻挡的历史潮流.汉金文正是汉代制作系书法的集中代表,也是制作系书法的绝响。汉代金文历时四百余年,经历了中国文字形态的隶变过程,其中既包括篆书又包括隶书,还包括界于篆书与隶书之间的过渡字体。再加上器物材料的特性和制作方式的不同等因素,造成了汉代金文字形写法变化多的特点。

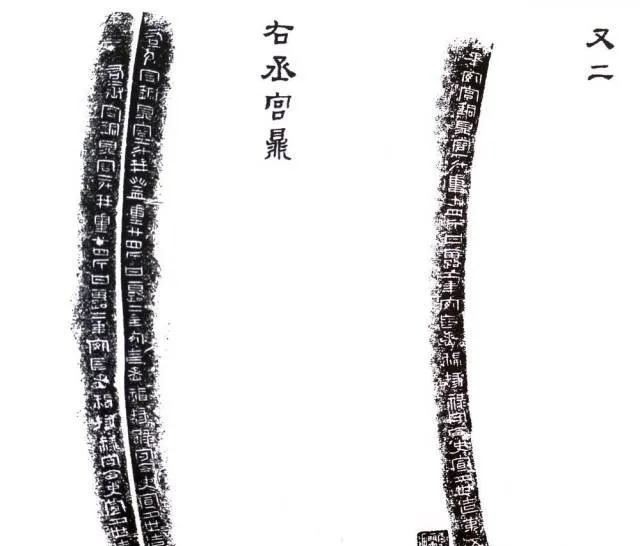

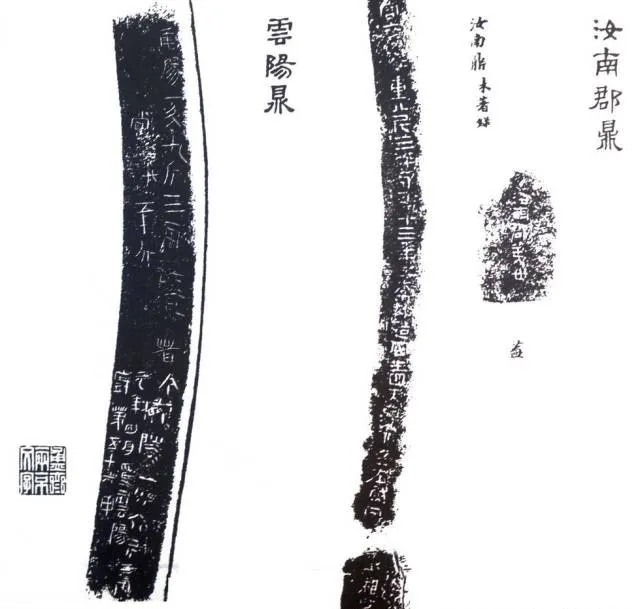

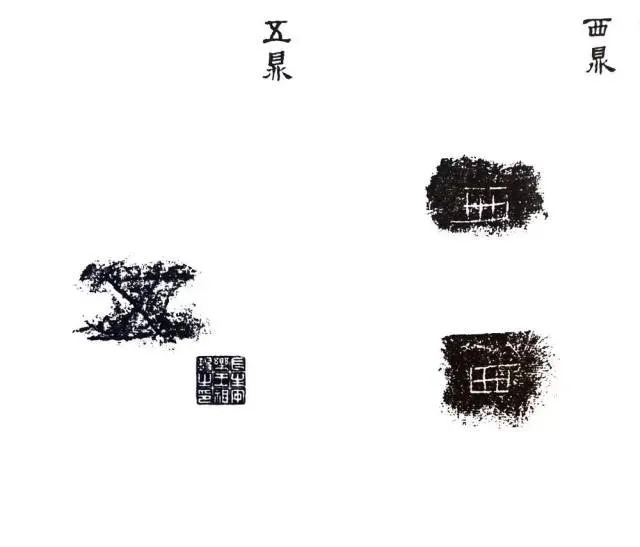

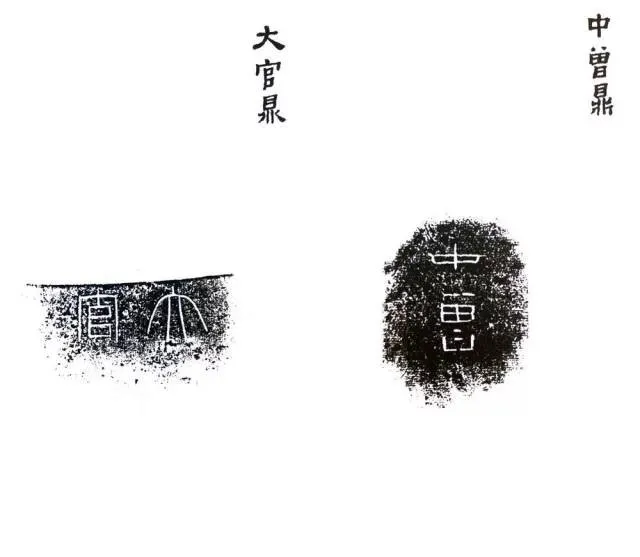

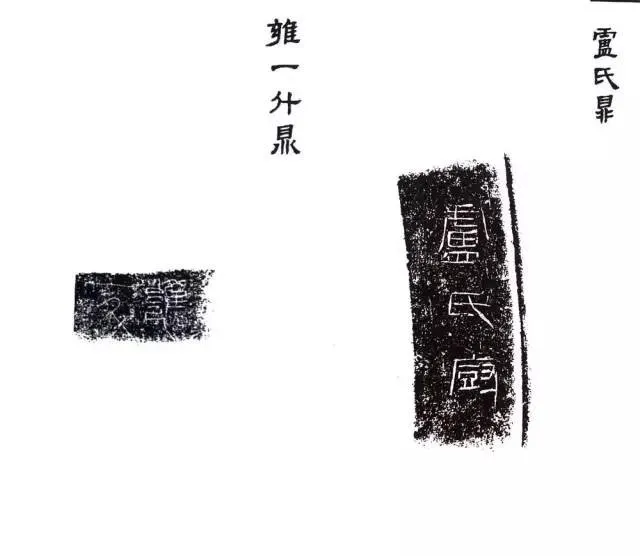

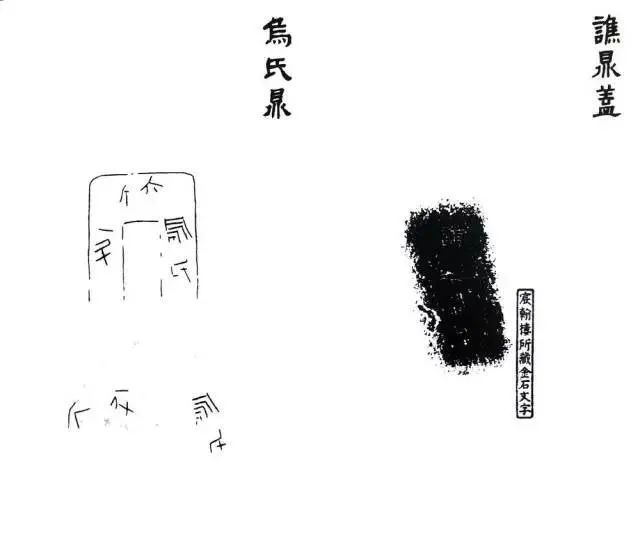

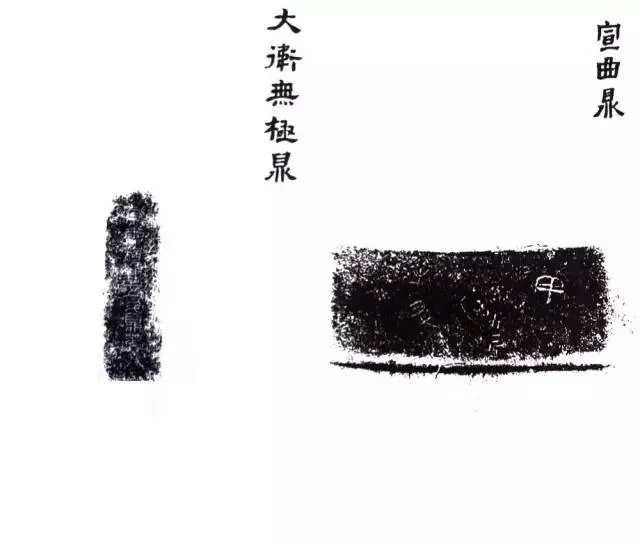

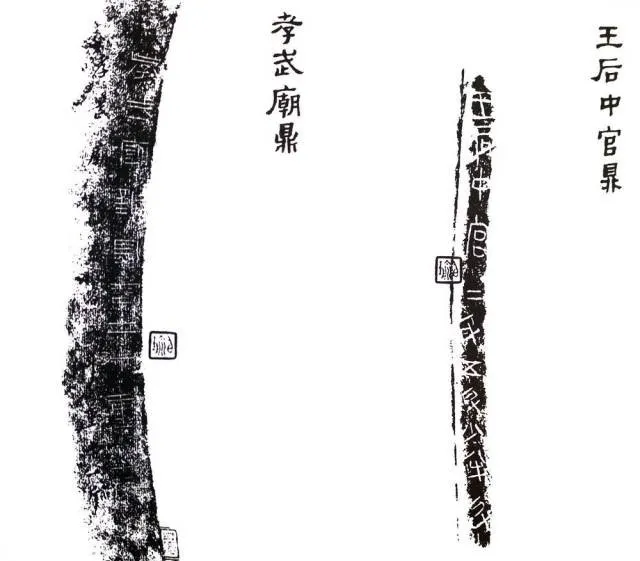

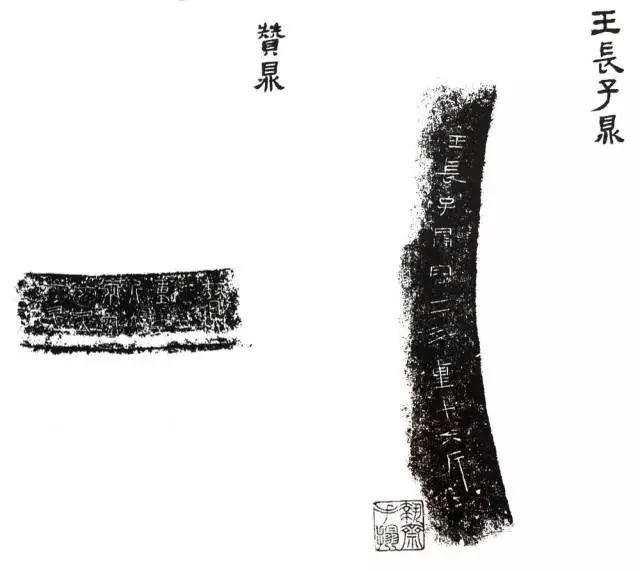

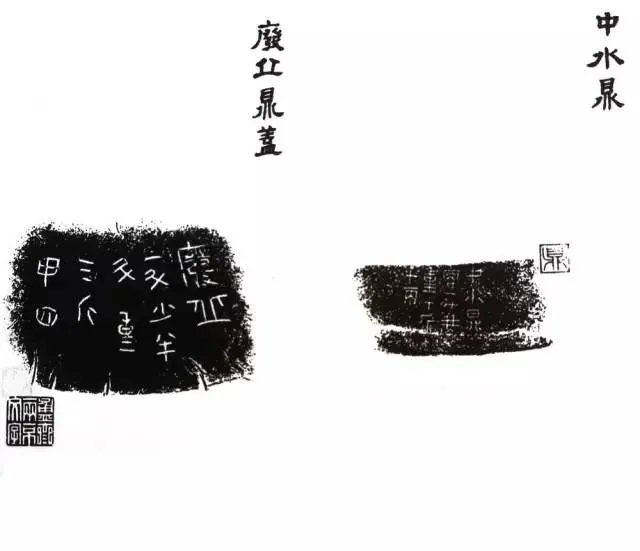

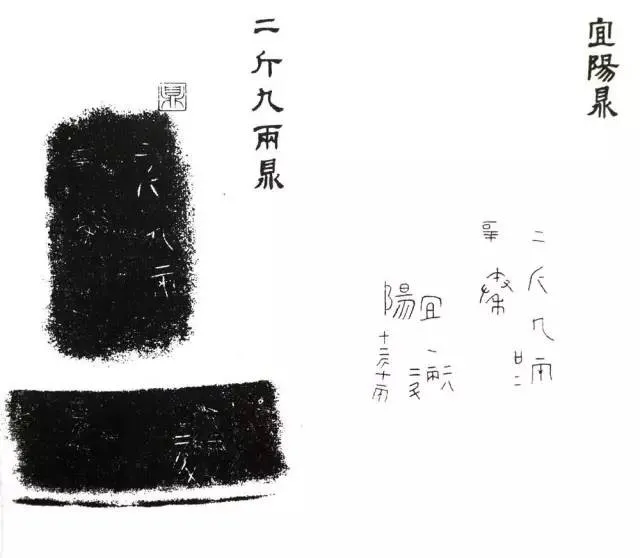

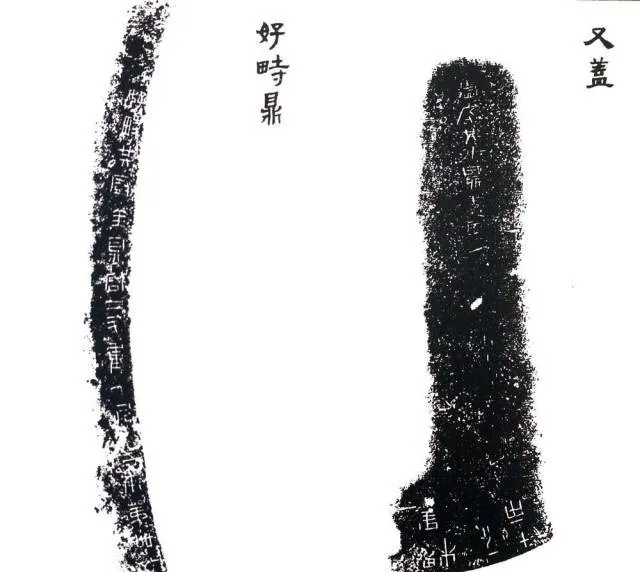

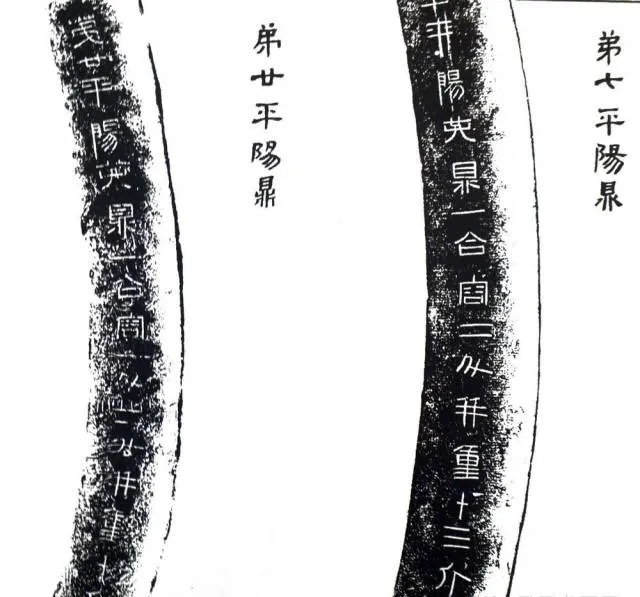

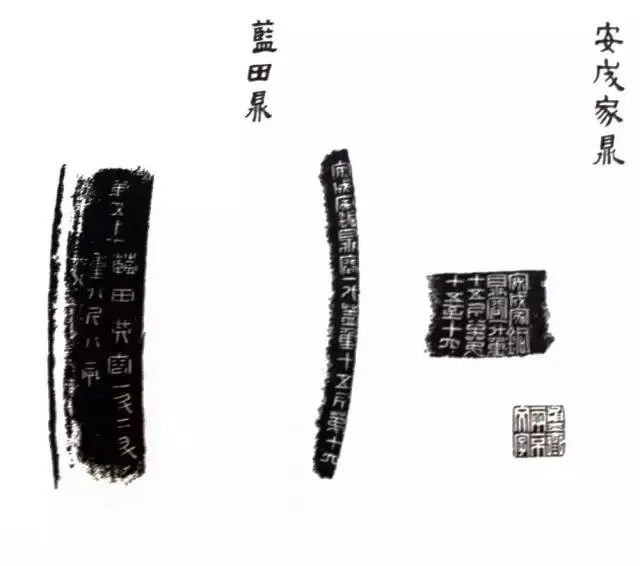

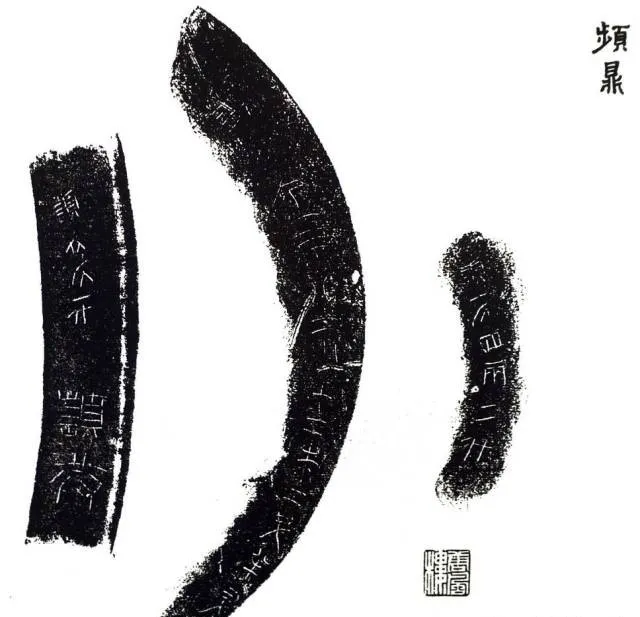

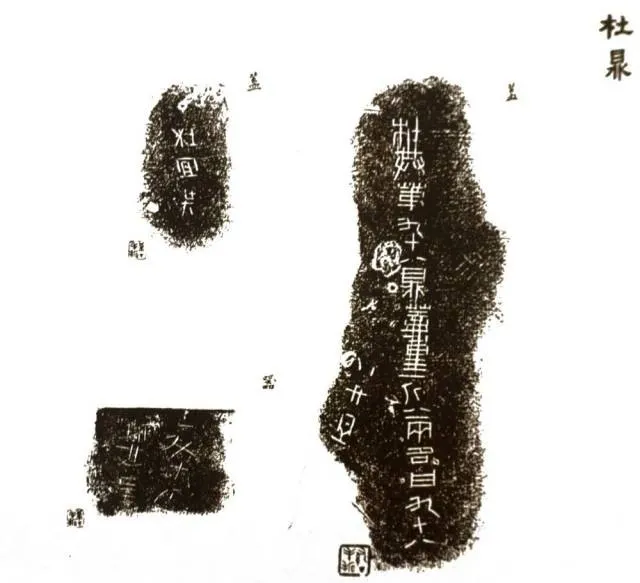

鼎

鼎是青铜器的最重要青铜器物种之一,是用以烹煮肉和盛贮肉类的器具。三代及秦汉延续两千多年,鼎一直是最常见和最神秘的礼器。

最初的鼎是由远古时期陶制的食具演变而来的。鼎的主要用途是烹煮食物,鼎的三条腿便是灶口和支架,腹下烧火,可以熬煮油烹食物。自从青铜鼎出现后,它又多了一项功能,成为祭祀神灵的一种重要礼器。青铜鼎多为圆腹三足,也有方腹四足的。鼎口处有两耳。对铜鼎的拥有和使用,是奴隶主身份等级差别的标志之一。在周代,就有所谓“天子九鼎,诸侯七鼎,卿大夫五鼎,元士三鼎”等使用数量的规定。随着这种等级、身份、地位标志的逐渐演化,鼎逐渐成为了王权的象征、国家的重宝。统治者往往以举国之力,来铸造大鼎。秦代以后,鼎的王权象征意义逐渐失去。以后,伴随着佛教在中国的传播,鼎的形式得以延续。后代的鼎通常安放在寺庙大殿前,既是装饰物,又是焚香的容器.

汉代青铜器鼎的特点是:鼎的造型为圆形,有盖,多敛口,腹耳,三短蹄形足。

汉鼎

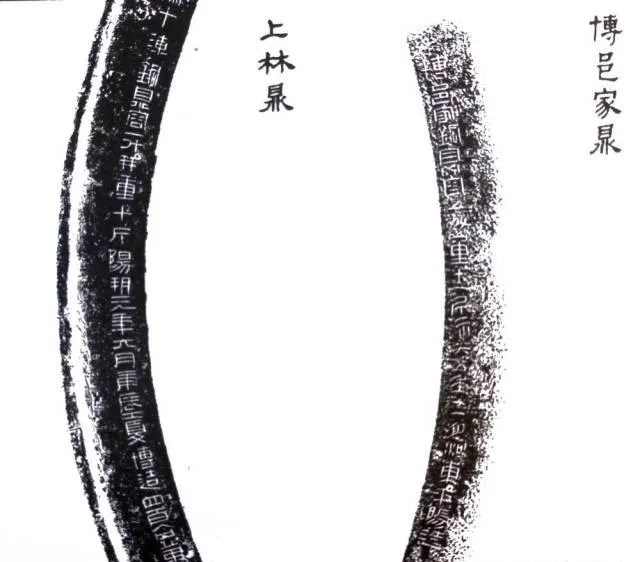

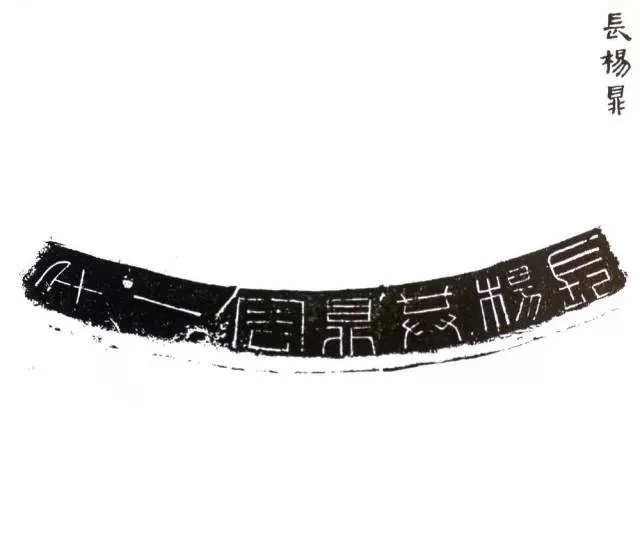

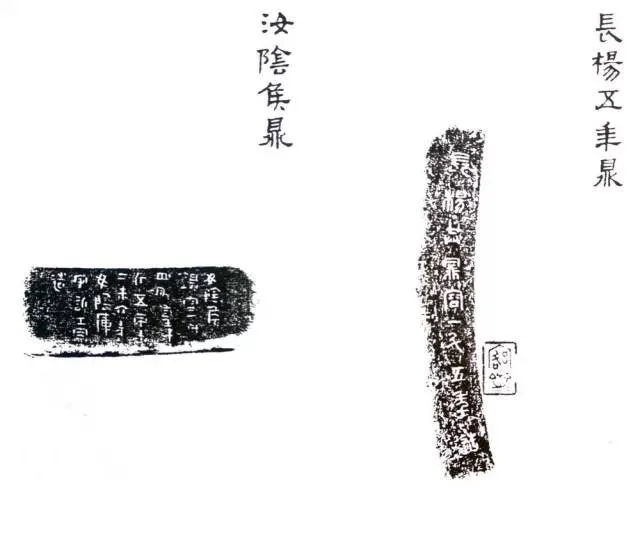

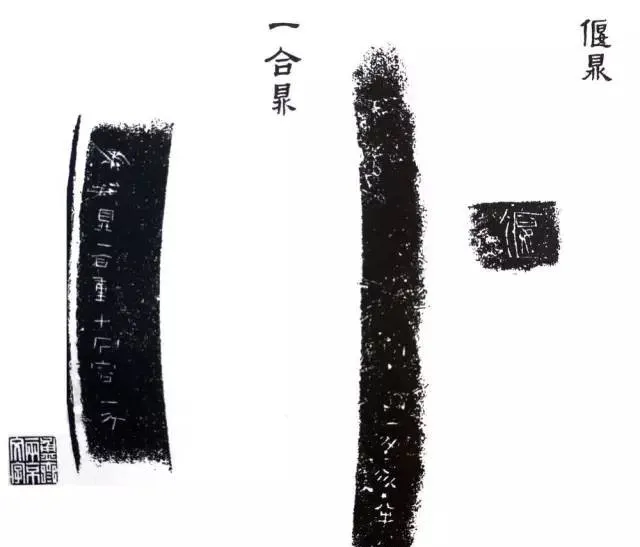

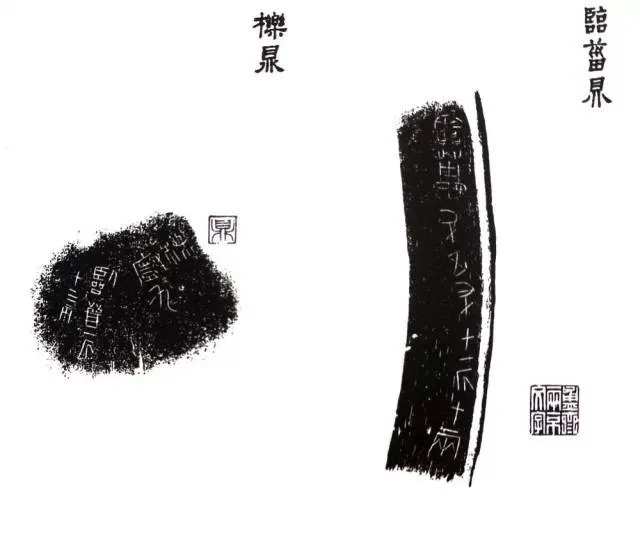

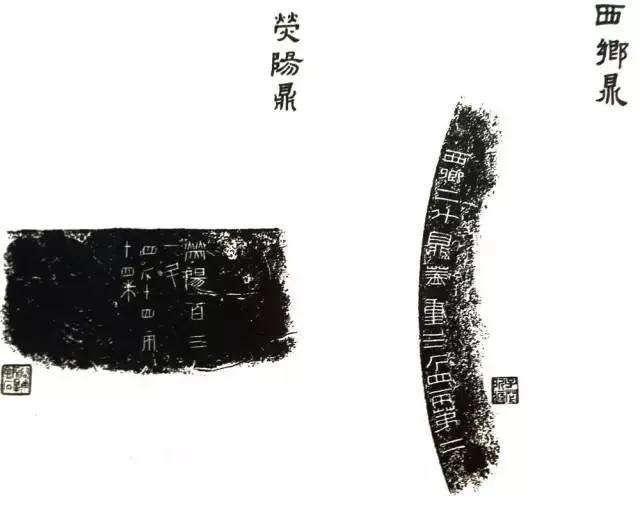

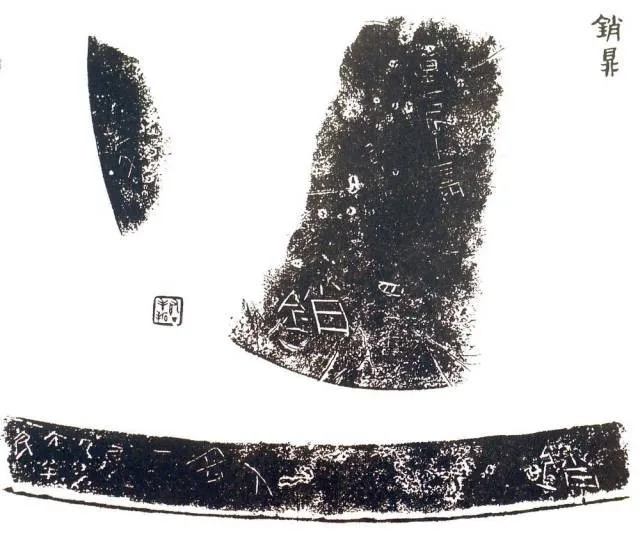

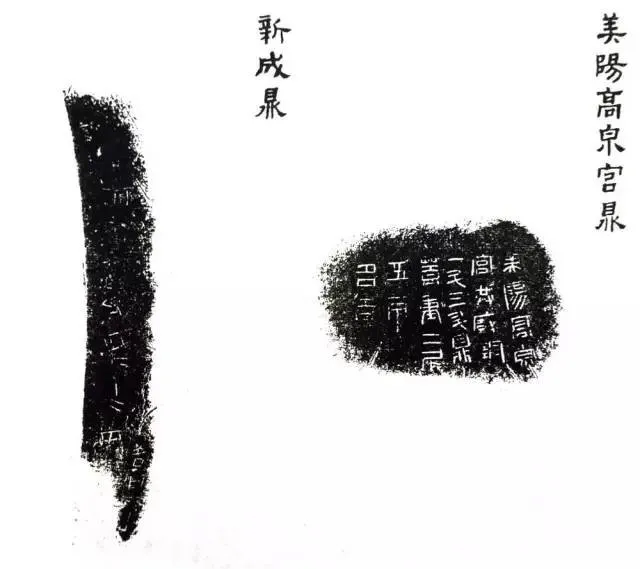

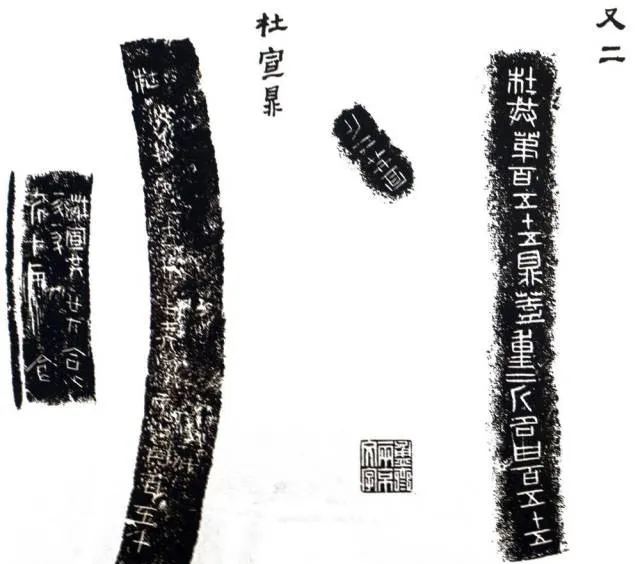

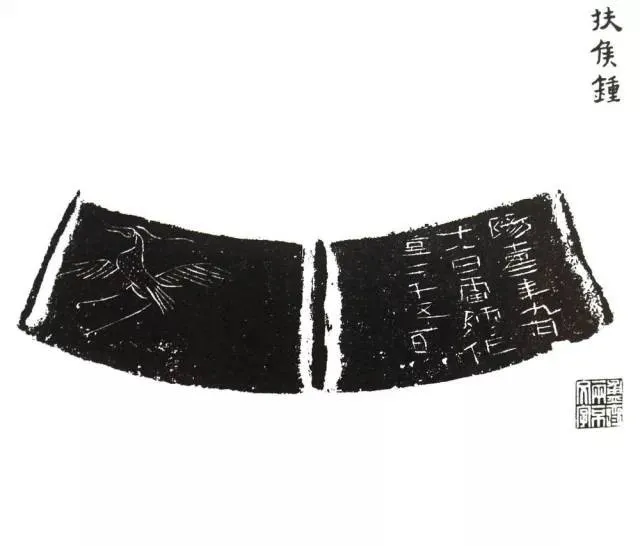

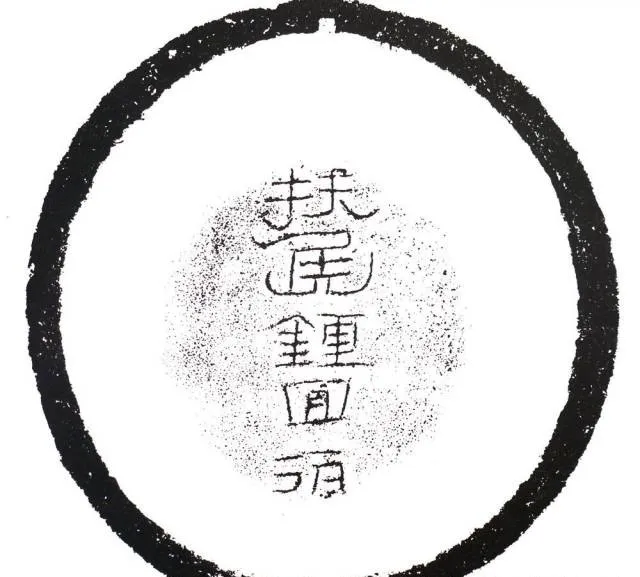

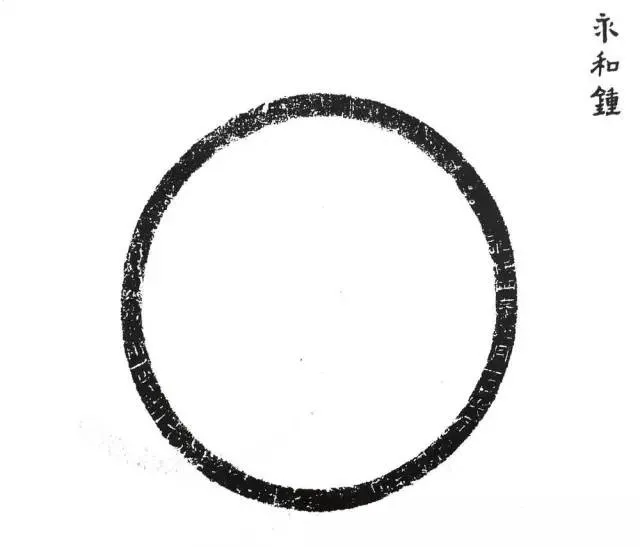

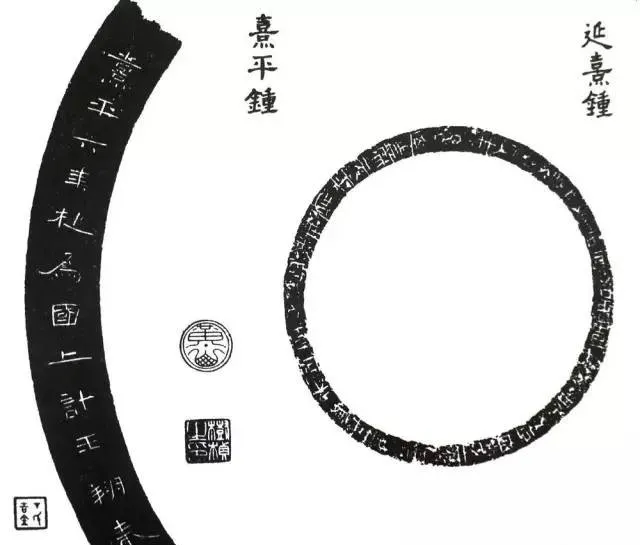

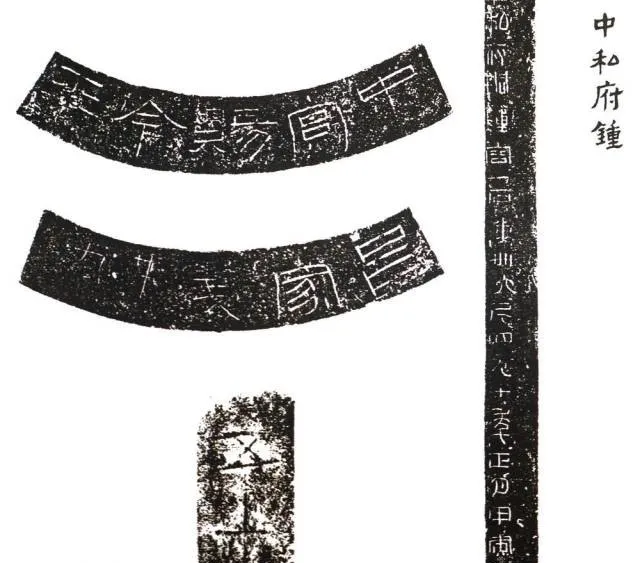

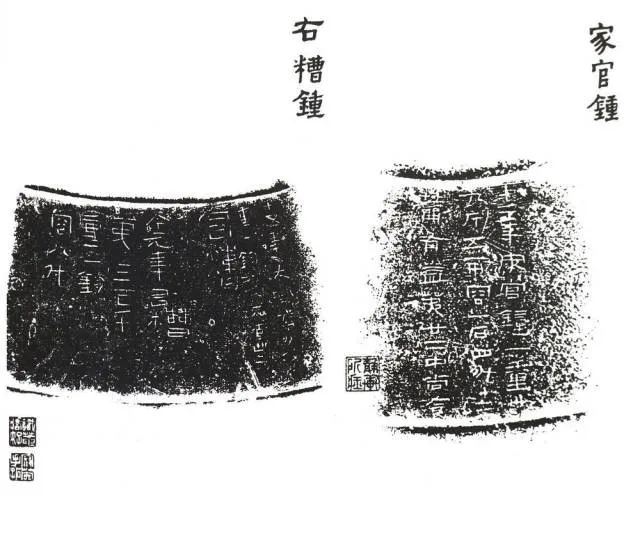

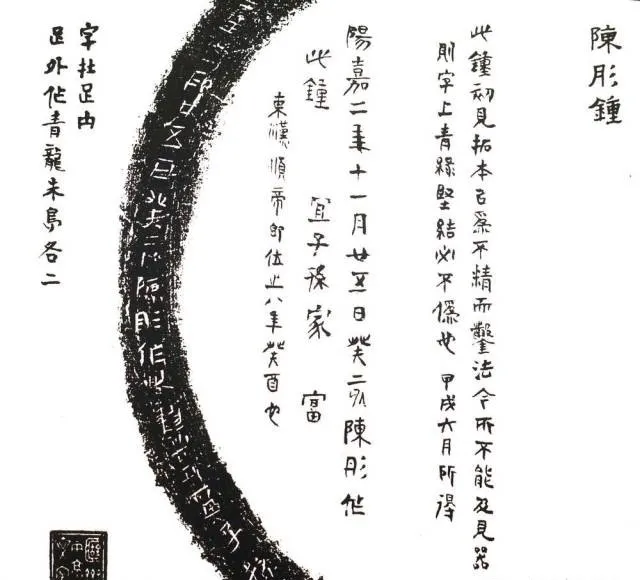

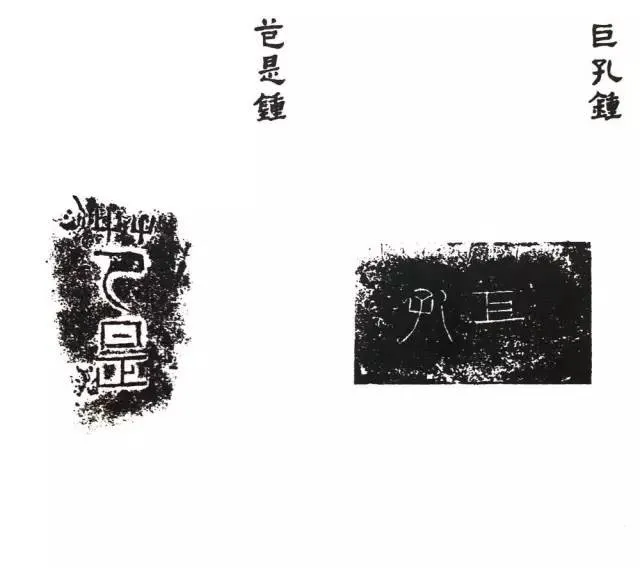

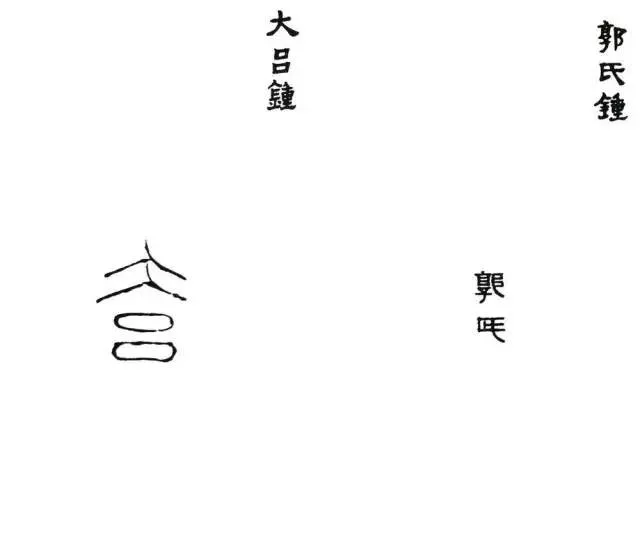

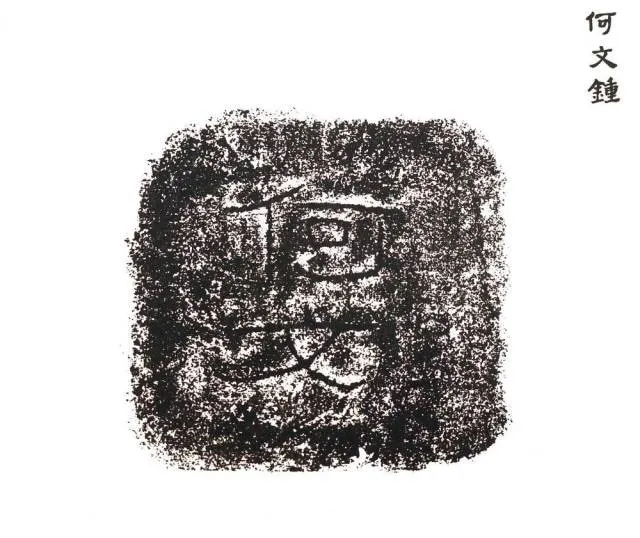

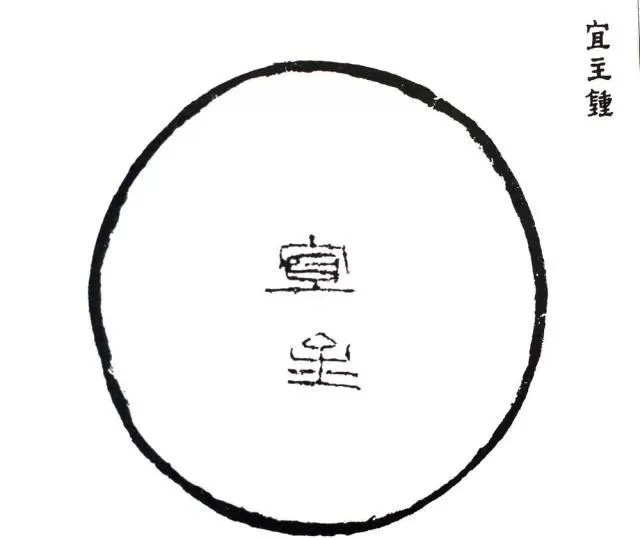

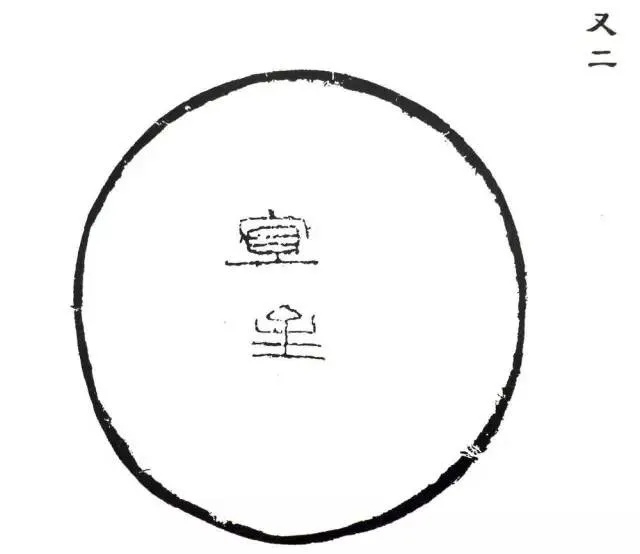

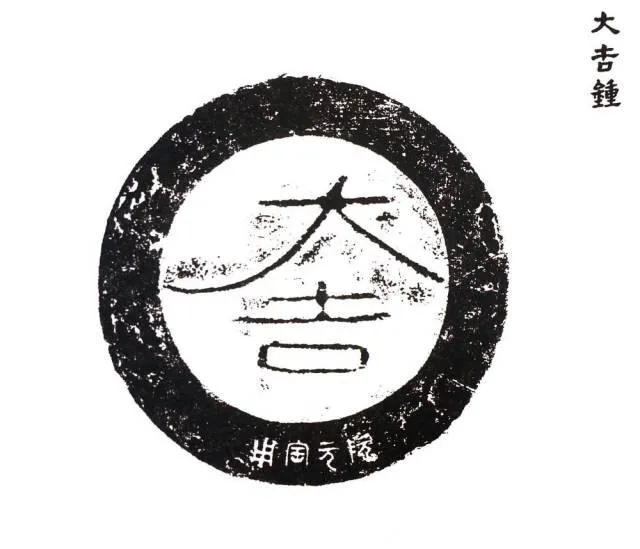

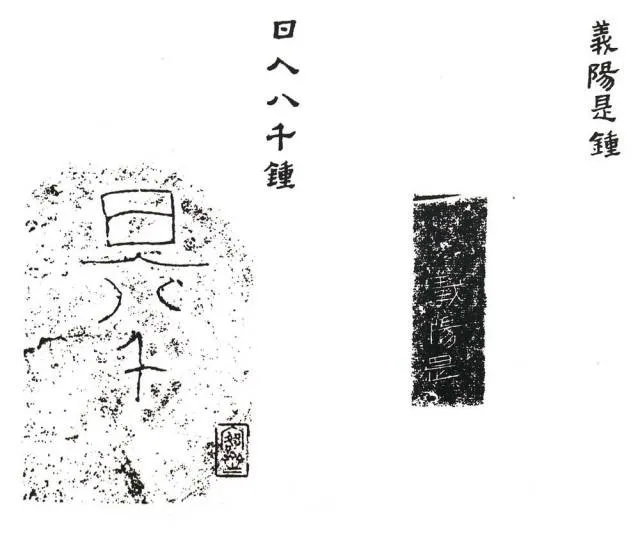

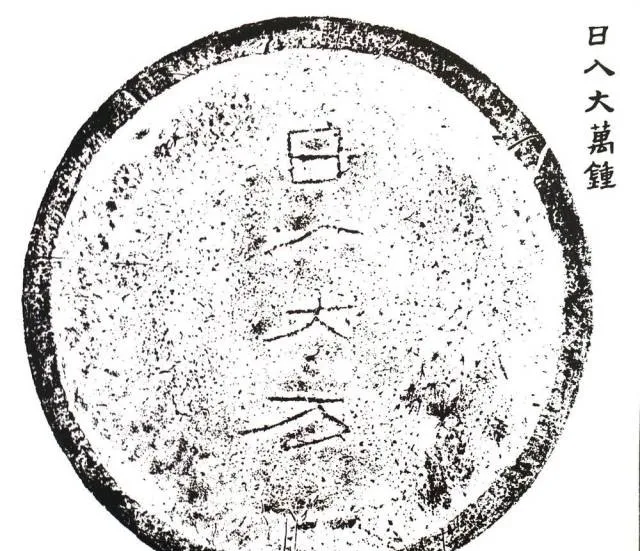

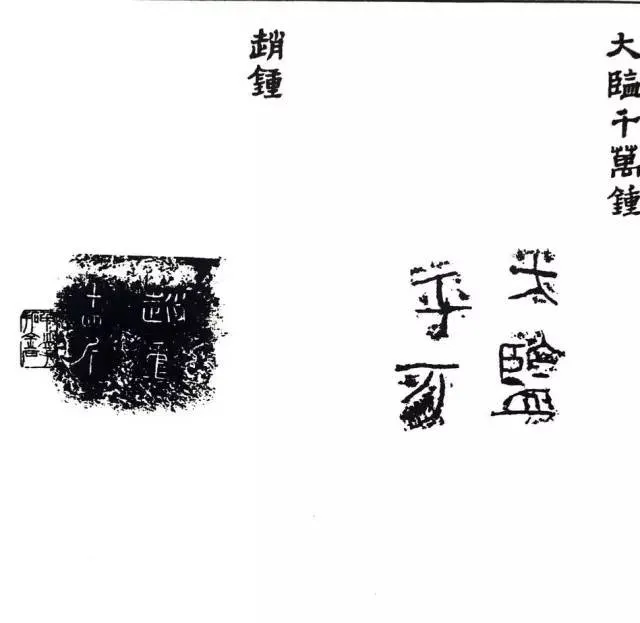

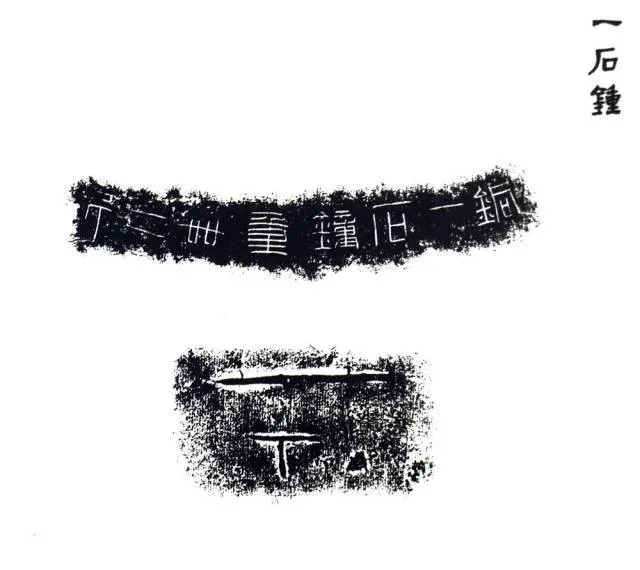

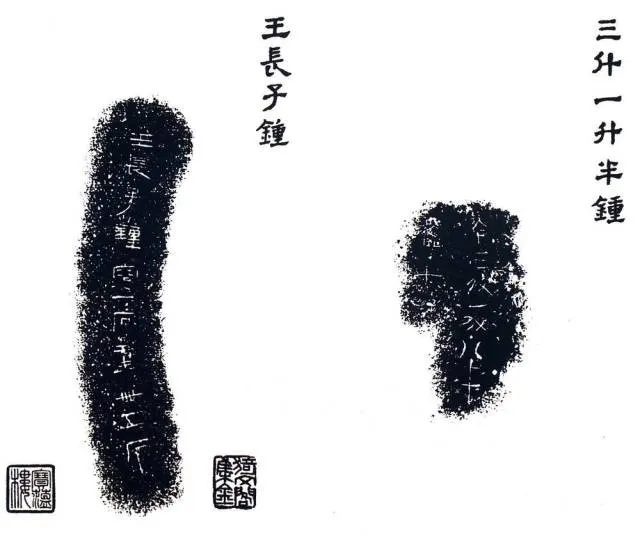

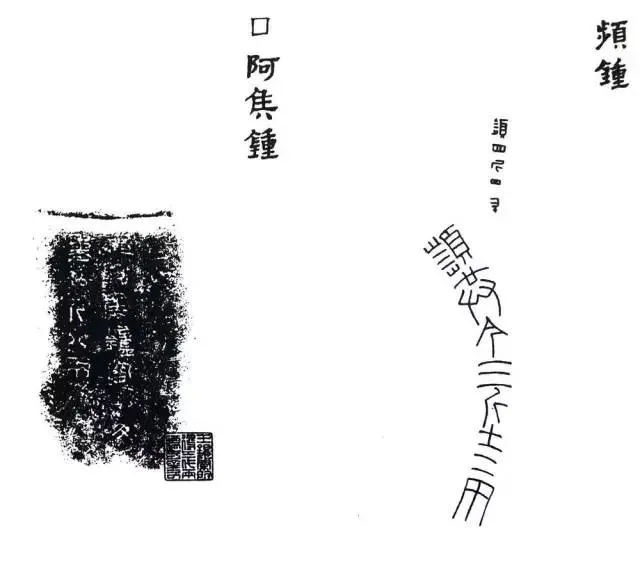

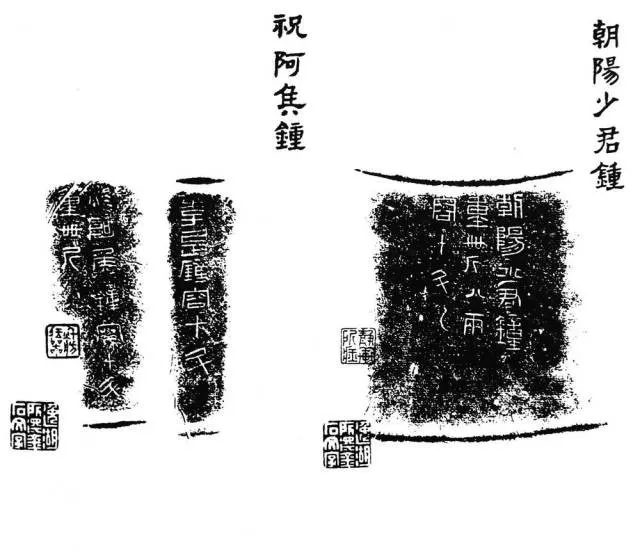

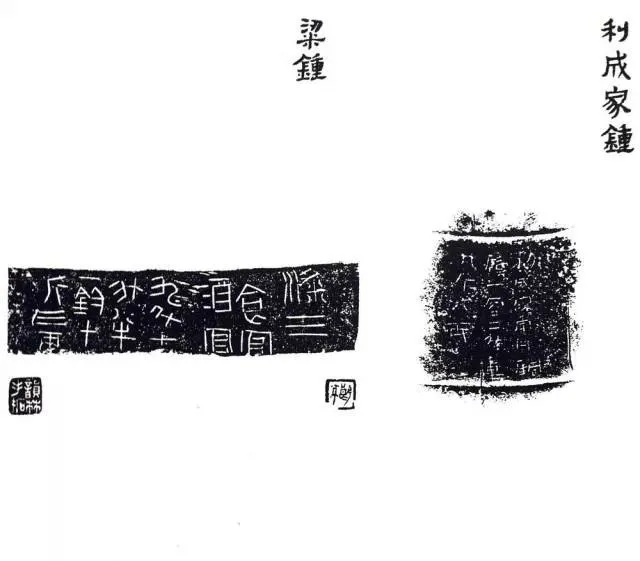

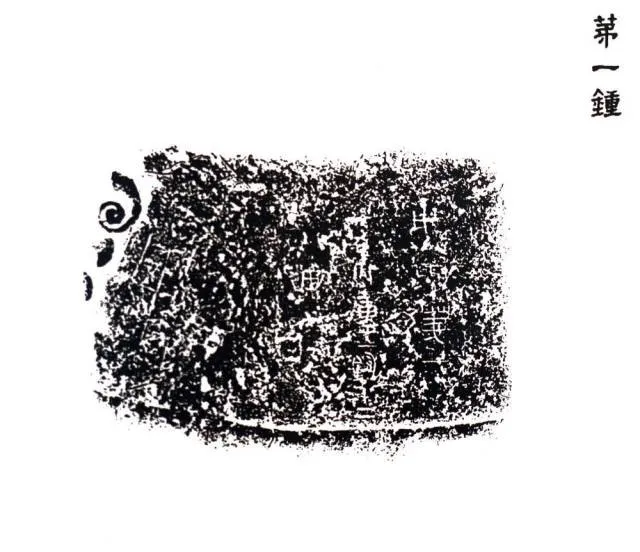

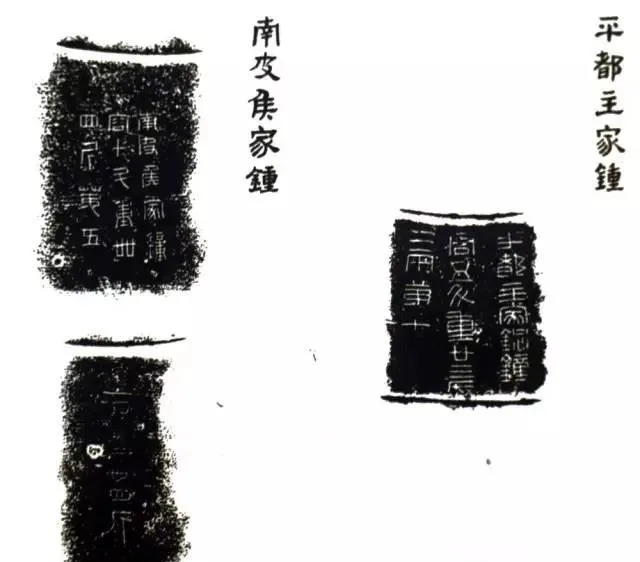

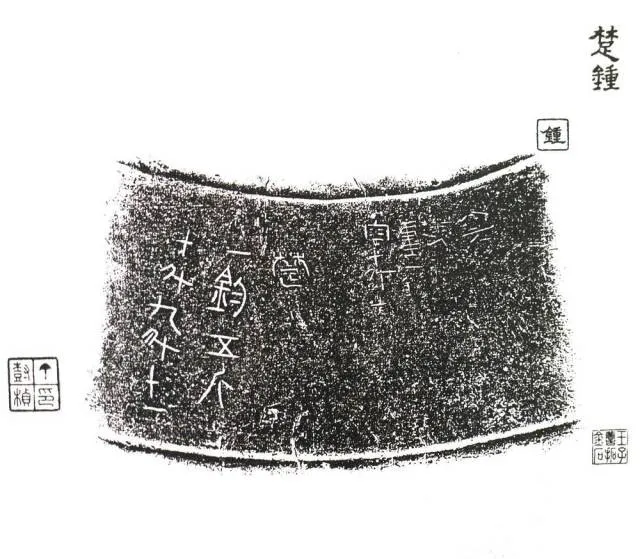

锺

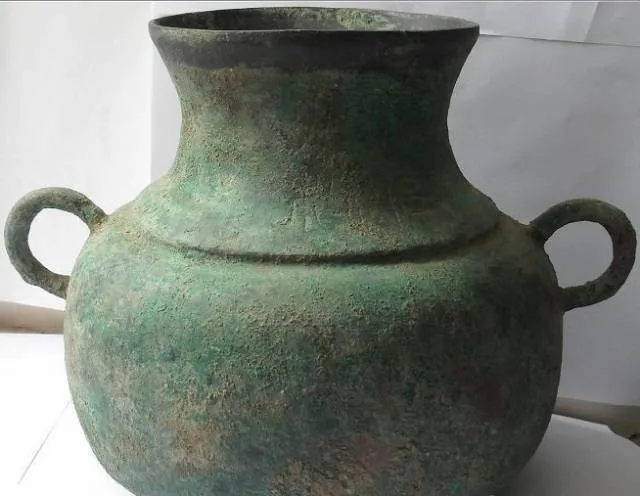

锺圆形壶在汉代称为“锺”。也是一种酒器。西汉的锺多呈圆鼓腹,短颈,腹上铸有一对衔环铺首。东汉时的壶有的增加链梁。

汉锺

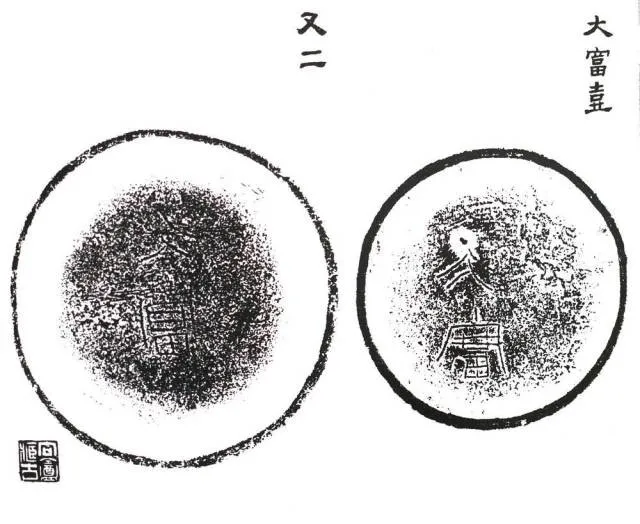

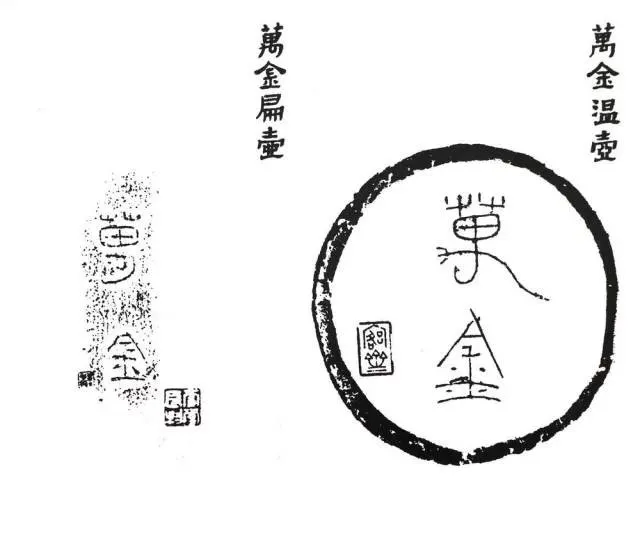

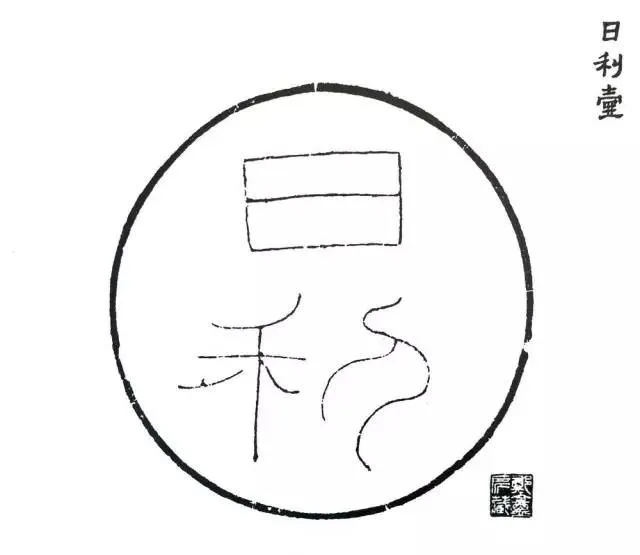

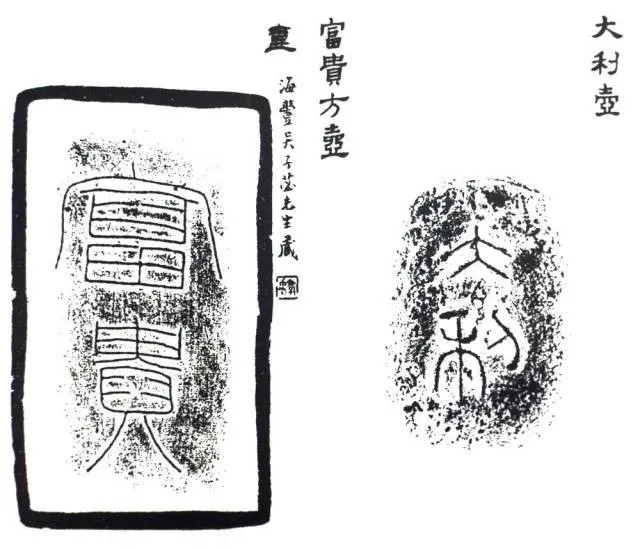

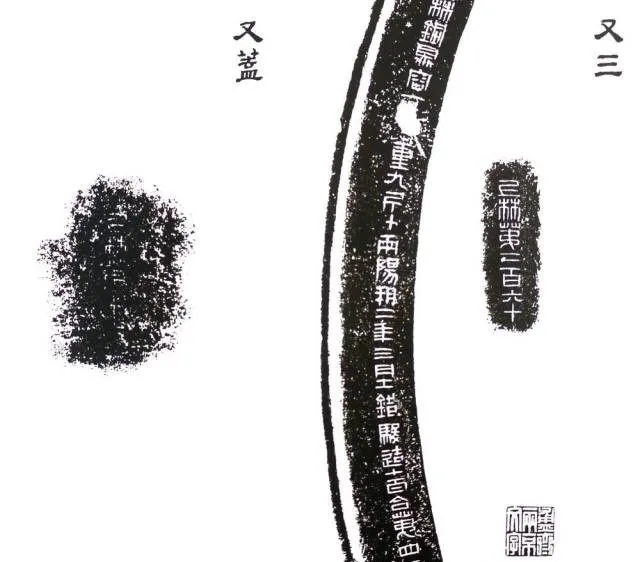

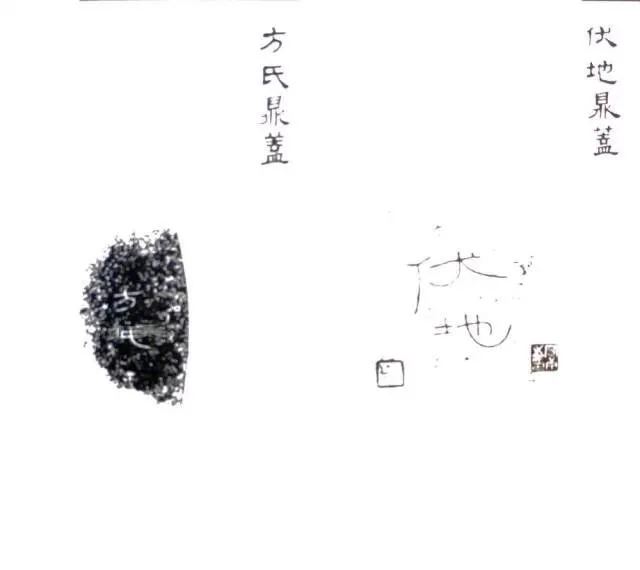

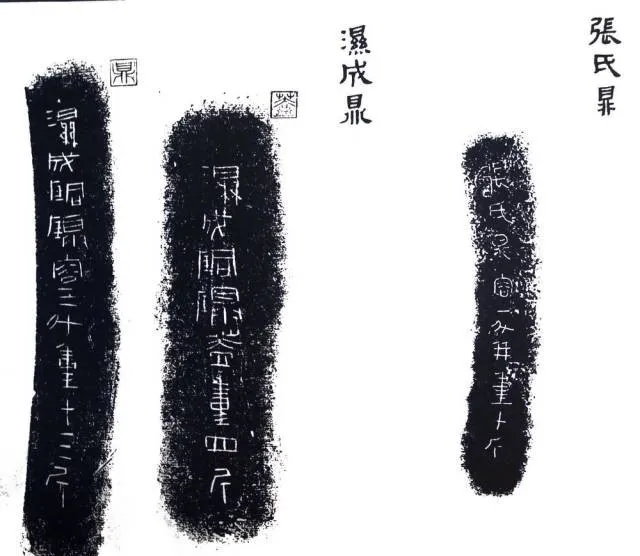

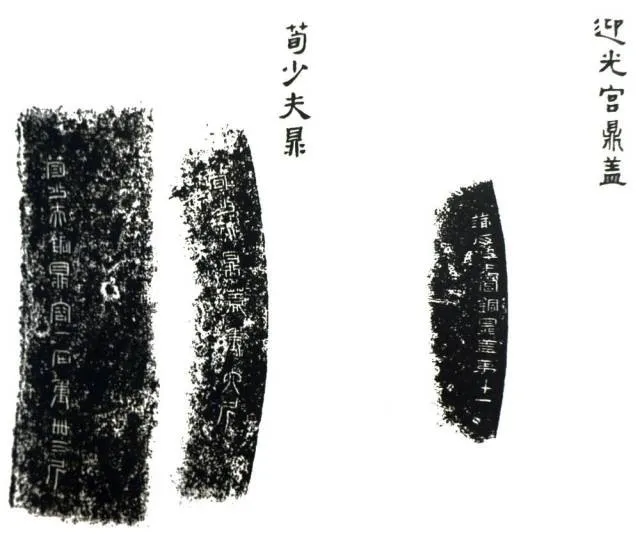

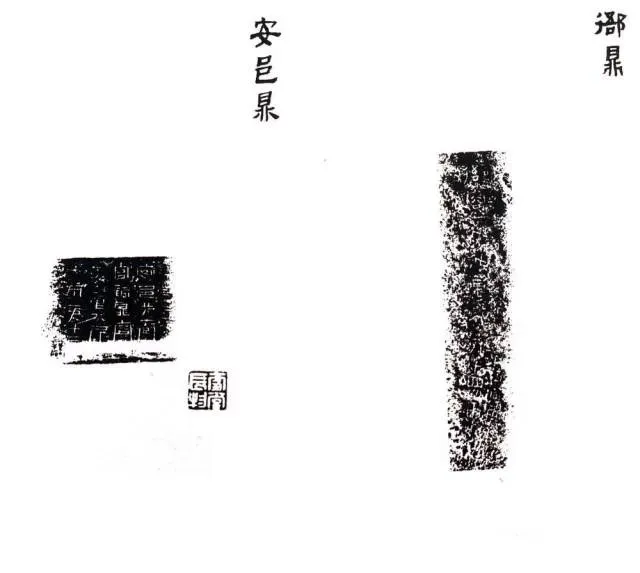

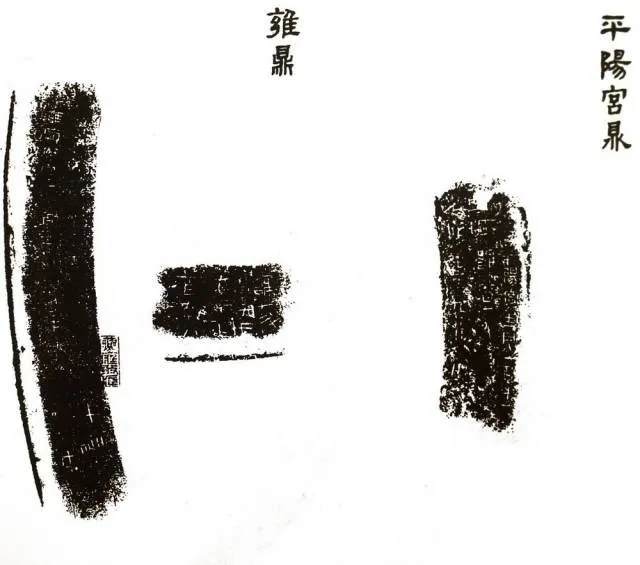

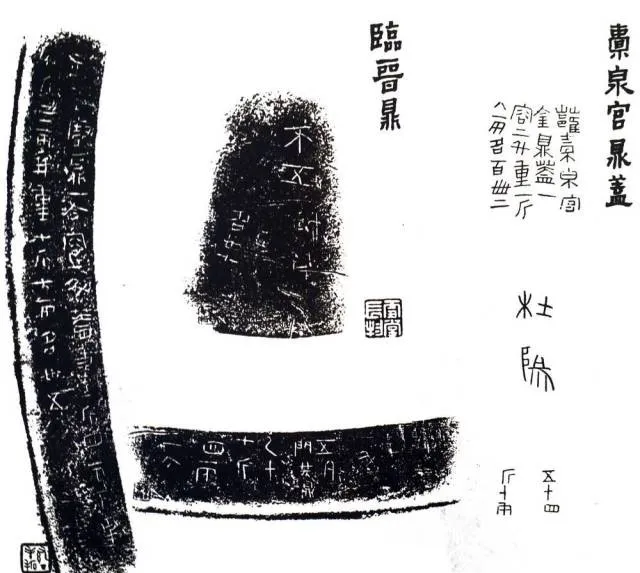

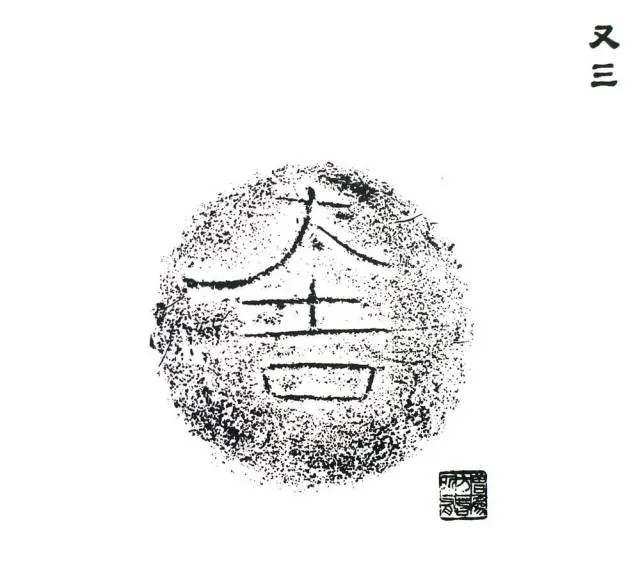

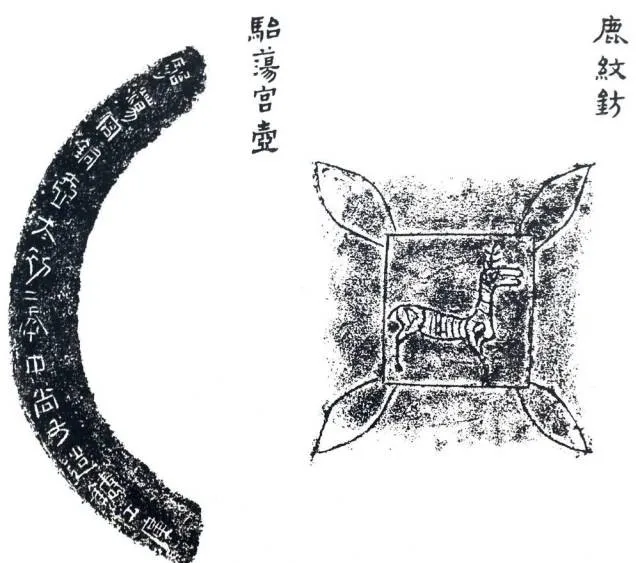

壶

壶盛酒或盛水器,如《诗经》上说:“清酒百壶”,《孟子》上说:“簟食壶浆。”壶有圆形,方形,扁形和瓠形等多种形状。

汉壶

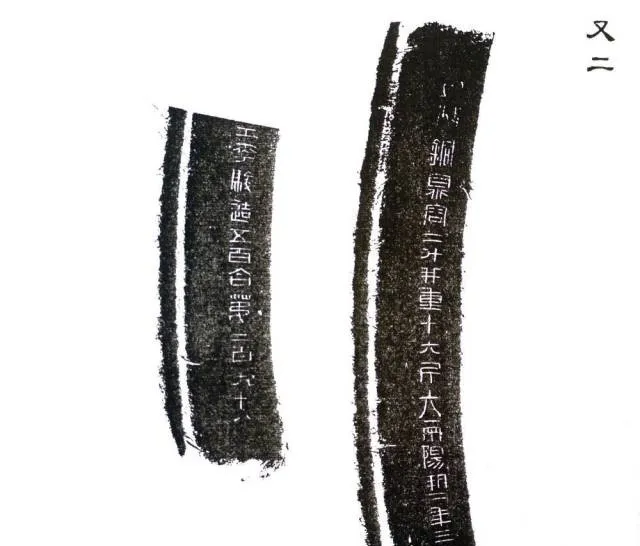

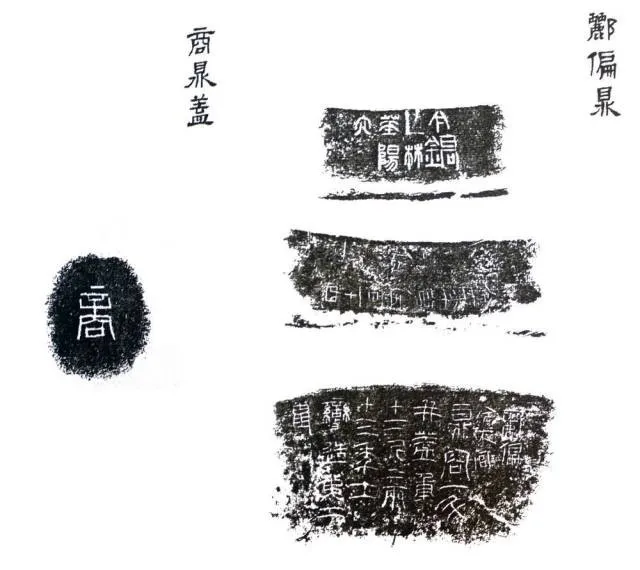

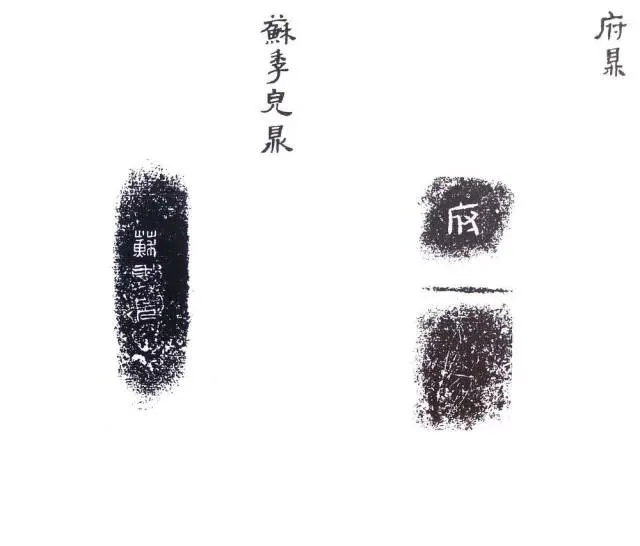

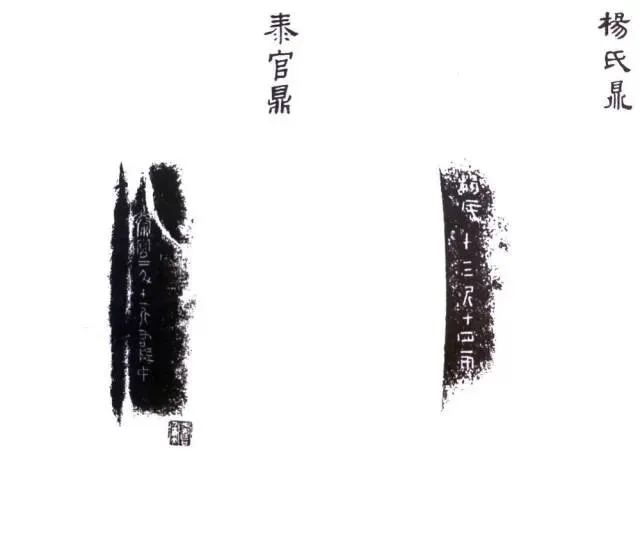

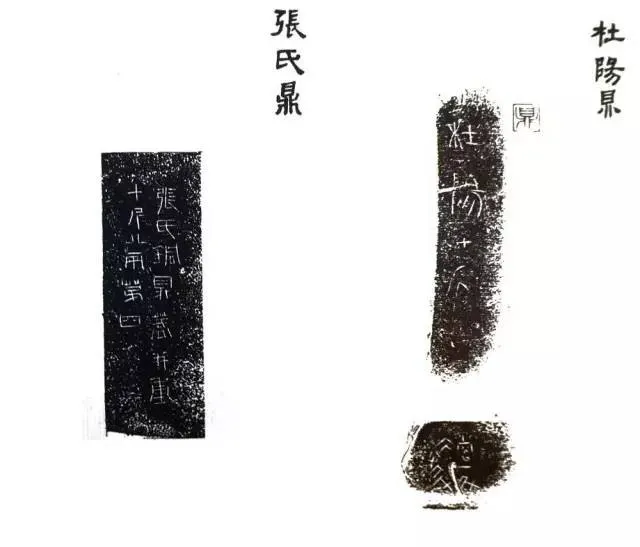

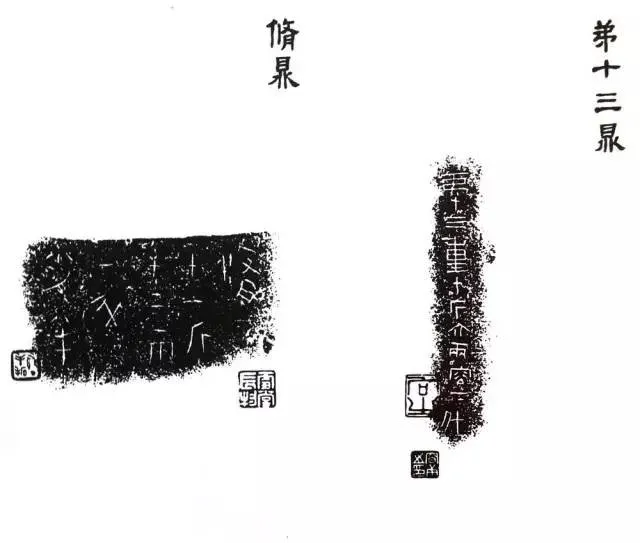

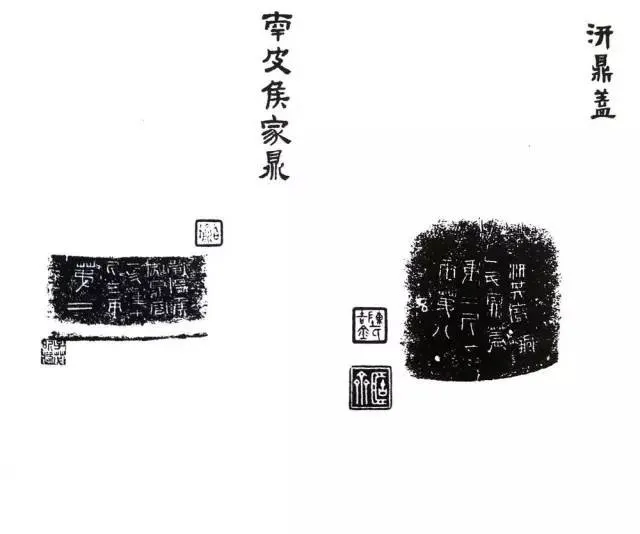

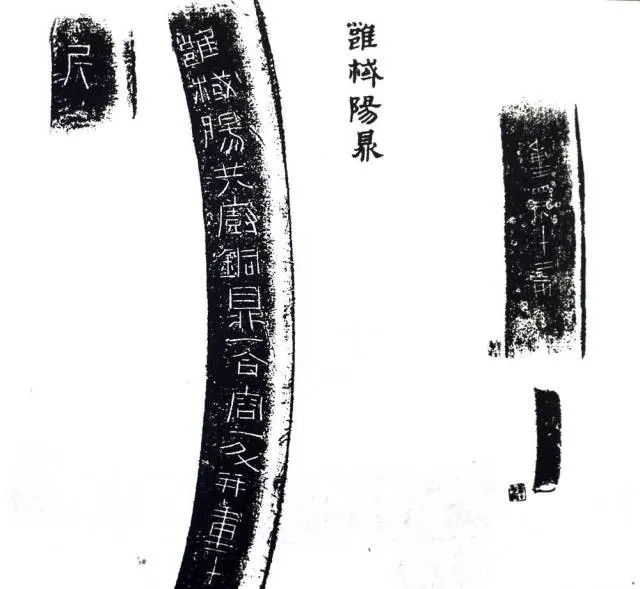

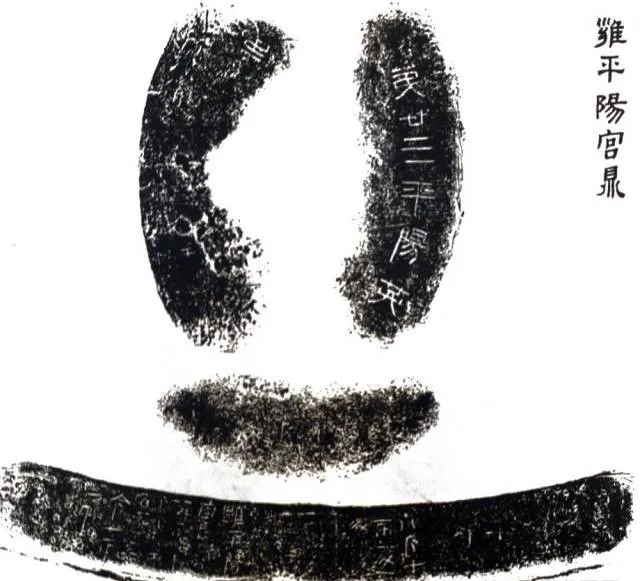

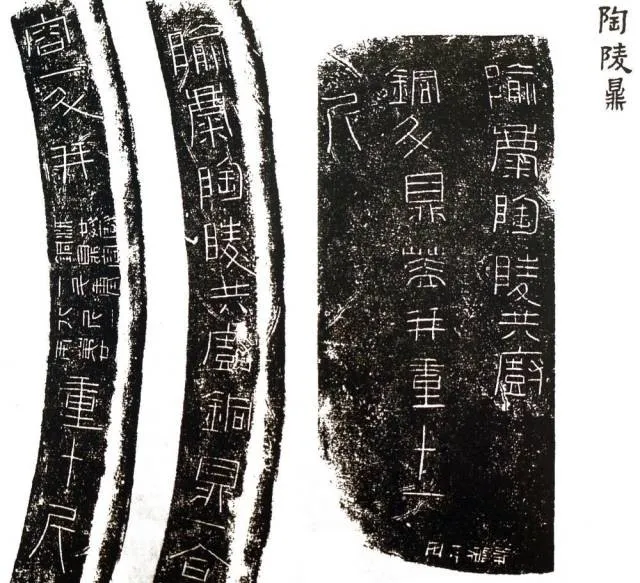

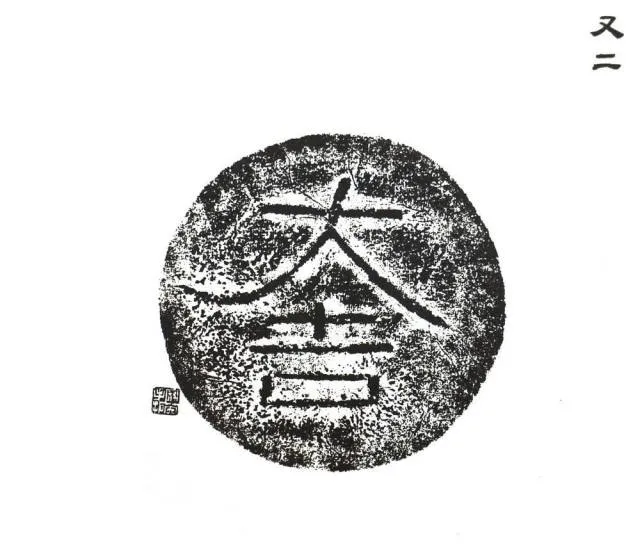

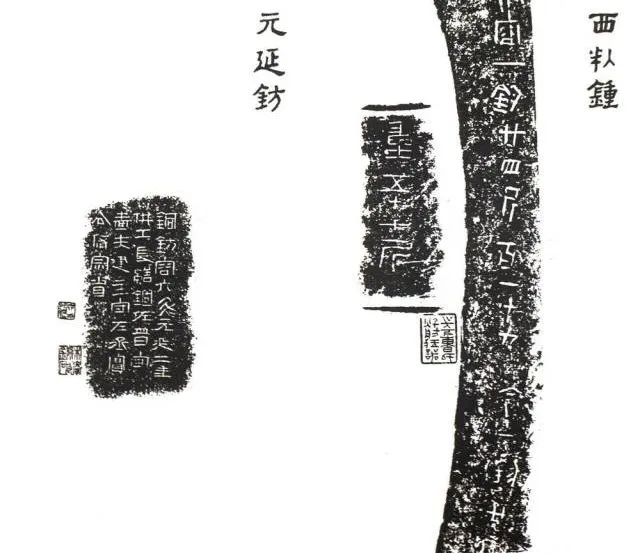

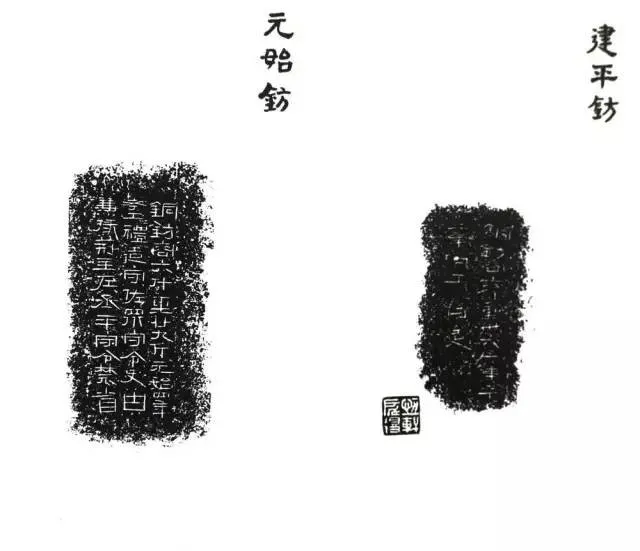

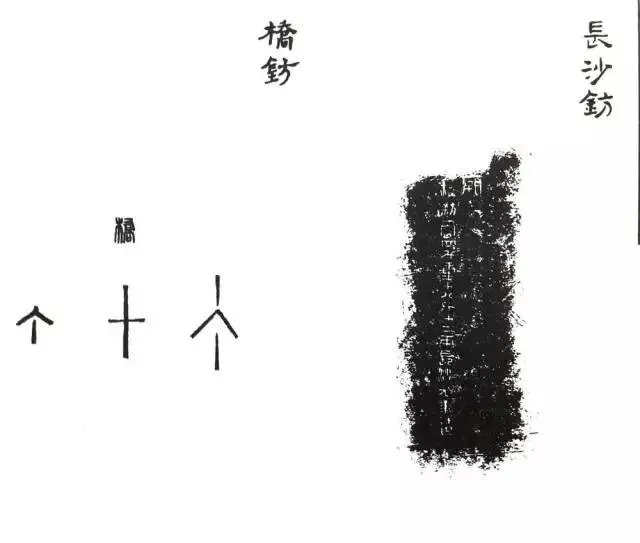

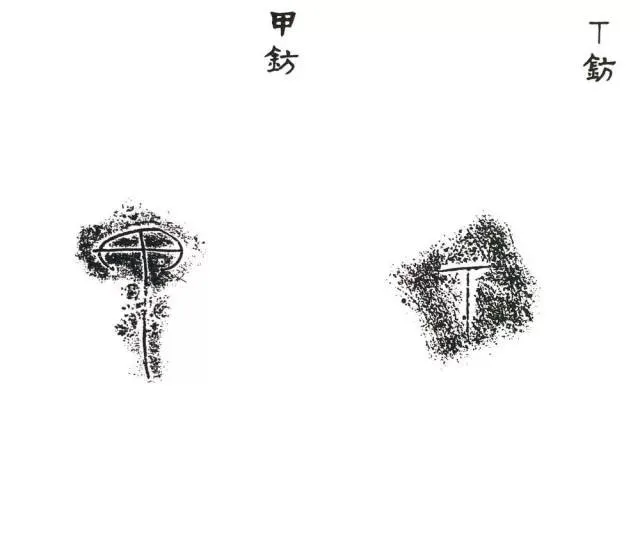

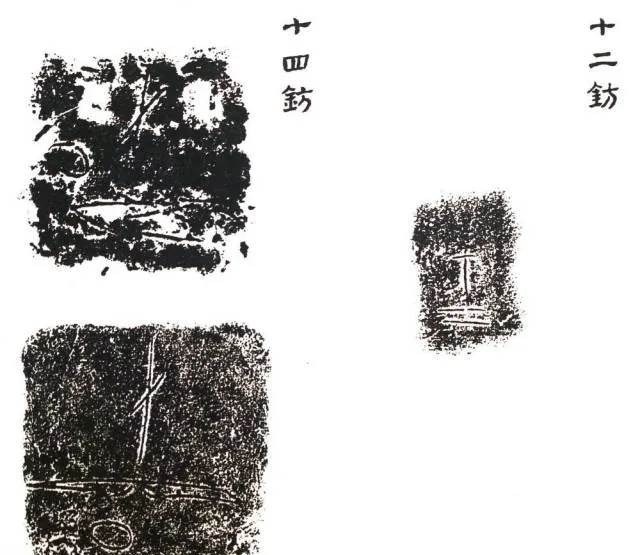

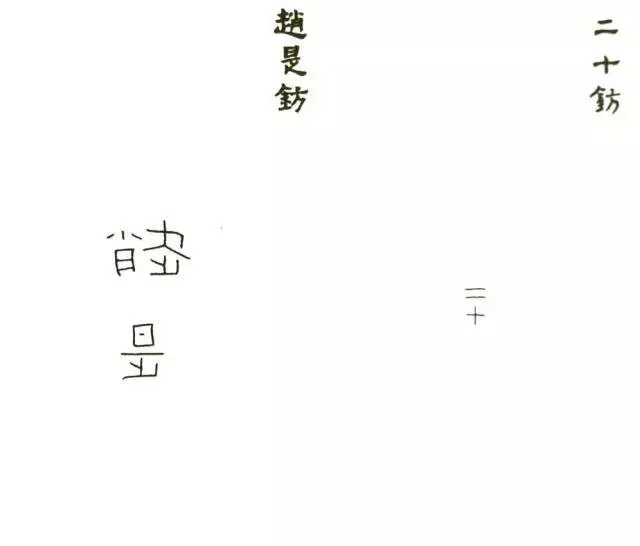

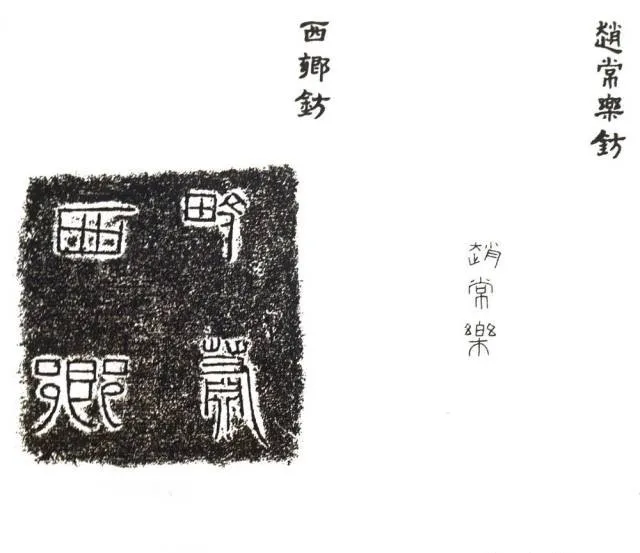

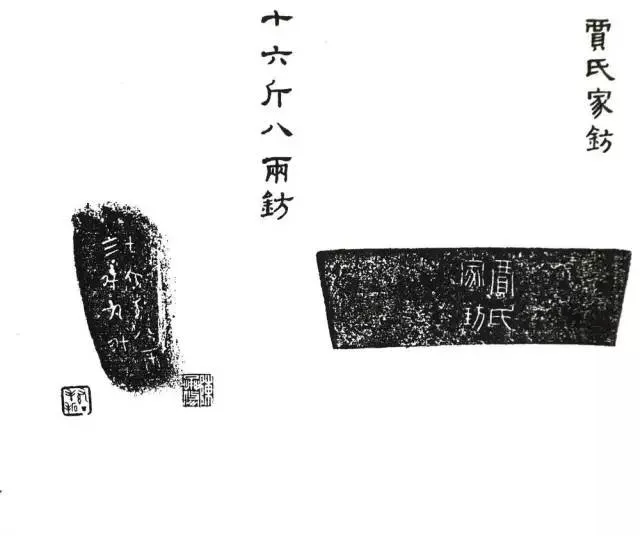

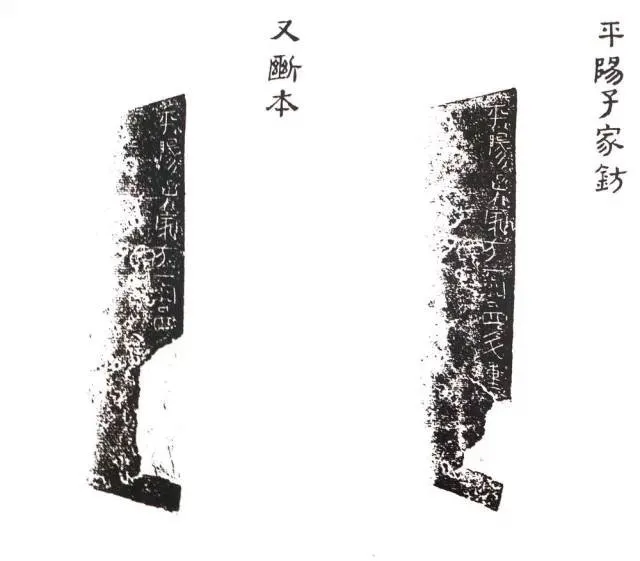

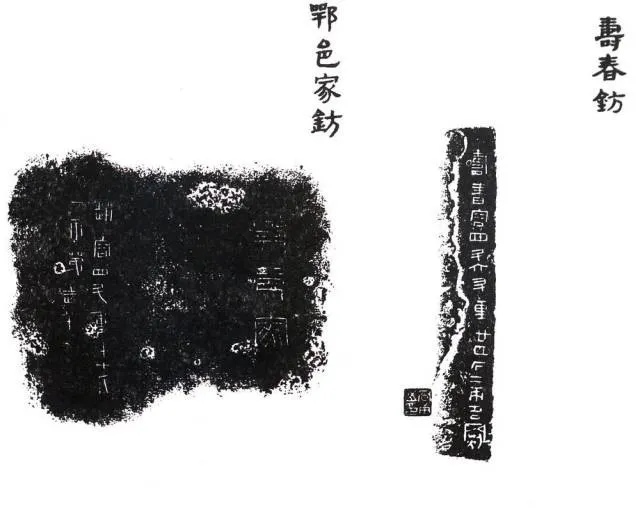

钫

钫方形壶在汉代称为“钫”。盛酒器。酒器多作成鼓腹,三短蹄形足,平底或圆底,腹壁有两个或三个衔环铺首,两侧各有一半月形的耳,铜耳环的形制大多呈椭图形式圆形。

汉钫

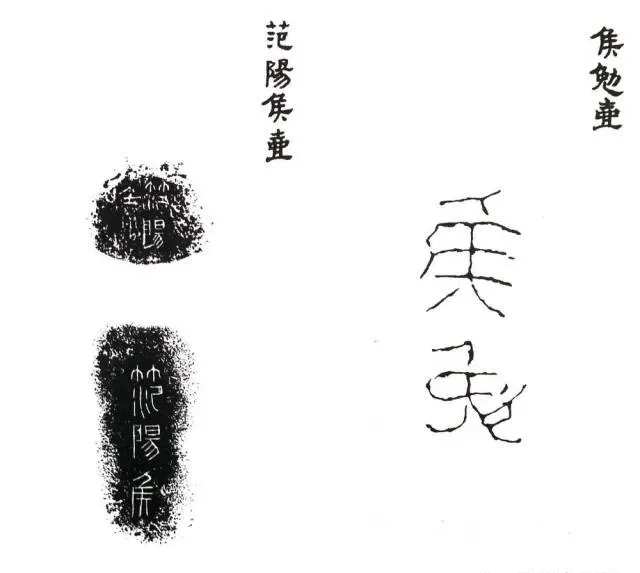

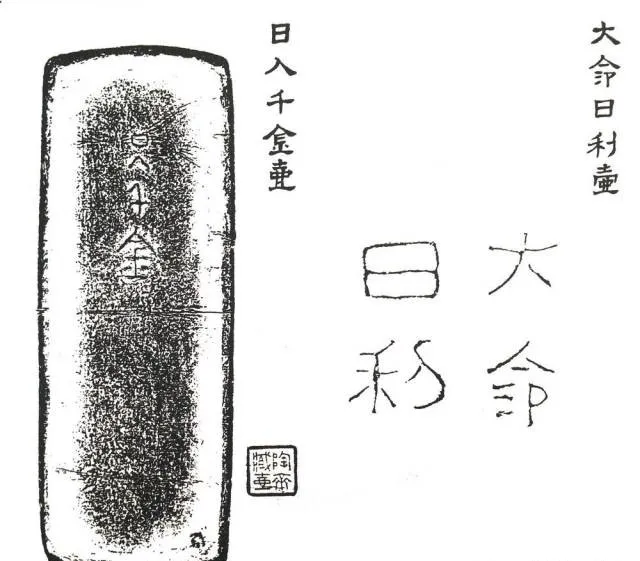

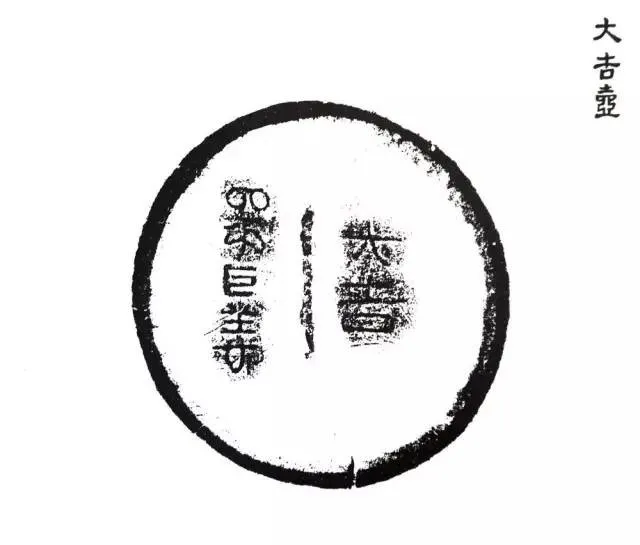

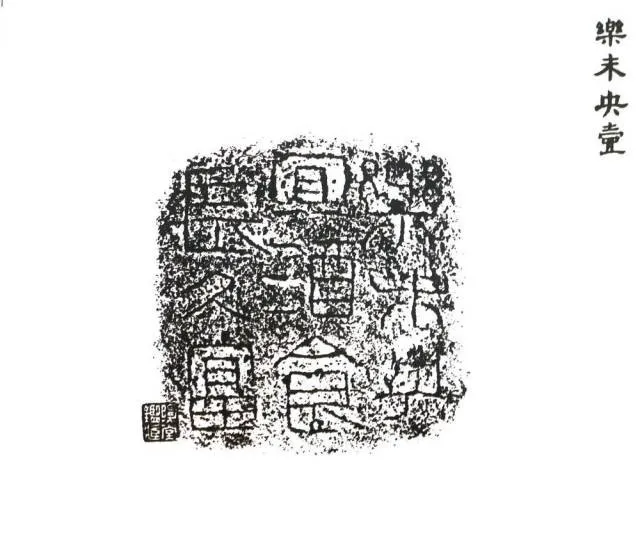

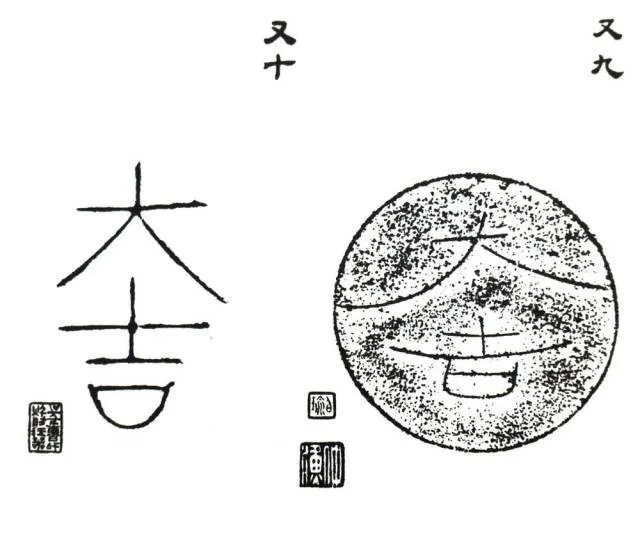

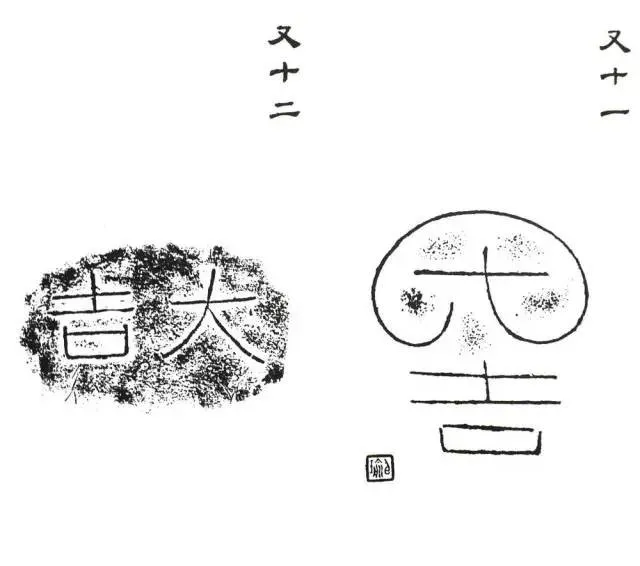

汉代金文书法赏析

蔡维

在大家的印象中,一提到“金文”,脑海中最先浮现出来的估计大多是如《毛公鼎》或《散氏盘》之类的或浑朴大气或天真烂漫的早期金丈的形象,而很少有人会想到金文发展到汉代之后,它的形态以及所应用的范围发生了许多变化之后的汉金文。笔者认为汉金文也是少年朋友们在学习和了解书法史,尤其是秦汉书法史时应留心的一个要点。

因为汉代金文历时四百余年,经历了中国文字形态的隶变过程,其中既包括篆书又包括隶书,还包括介于篆书与隶书之间的过渡字体。其中的一部分隶书属于早期的隶书形态,也就是说是正处在汉字由象形向音义符号转化的初级阶段,而且在这一阶段中也是字形变体繁多现象最为集中的。许多字在这个时期既出现了与后世成熟隶书相同或相近的写法,又有不少仍还在沿用接近篆书写法书写,但这种沿用中间发生了一个质的飞跃,即化圆为方的应用,这样就使得同一个字或同一个构字部件有了许多种不同的方圆转化之间的形态。在这一时期,除了类似于秦代权量、诏版、符节中字形的运用外,玺印的文字也更加丰富。而众多的汉金文铭刻逐渐向平正方直、整饬明快的简洁风格发展,其线条也没有了之前金文中的粗细起伏变化,而以匀净等粗线条为主;字形的重心逐渐脱去了早期金文重心偏上的特点,已经同后世成熟的隶书刻石相类;许多字形虽然保持着因字赋形的方式,但整体己趋干像隶书一样的方扁之势,甚至部分字形与许多刻石中的成熟隶书字形无异。这些都是汉代金文在继承前代诸多金文风格特点基础上的变化,也体现出了文字发展的潮流趋势。再加上器物材料的特性和制作方式的不同等因素,这就造成了汉代金文字形写法变化多的特点。

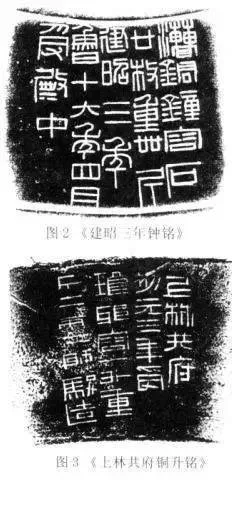

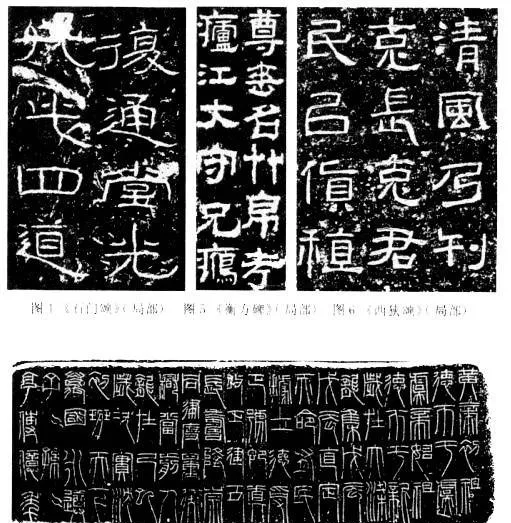

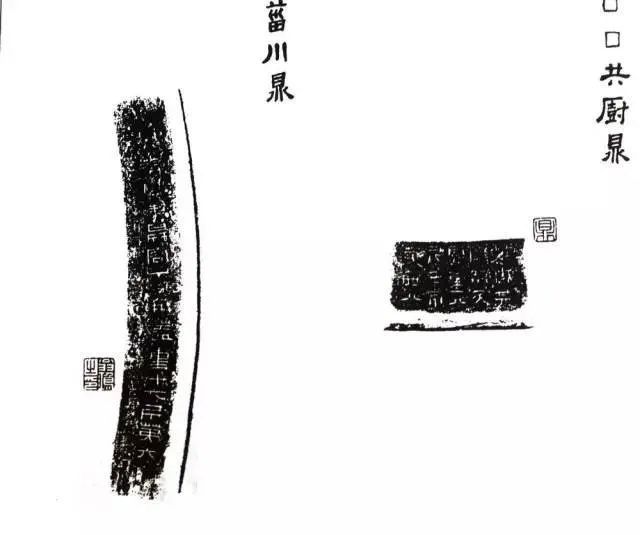

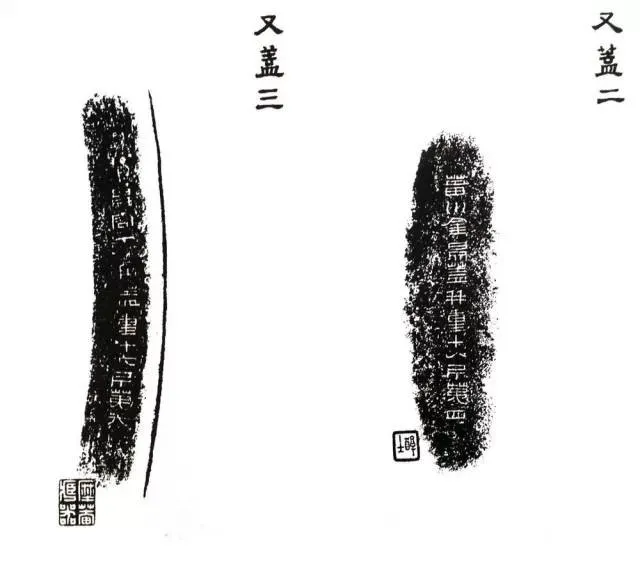

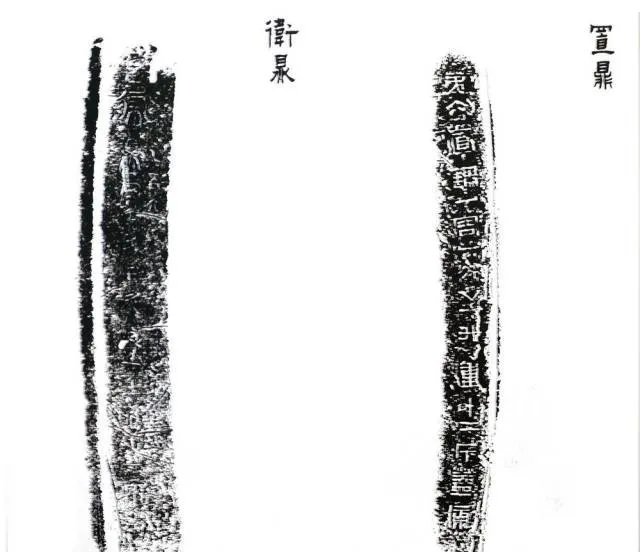

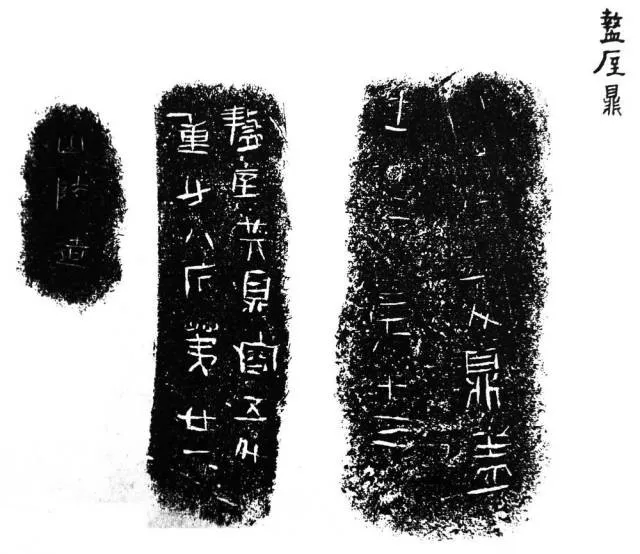

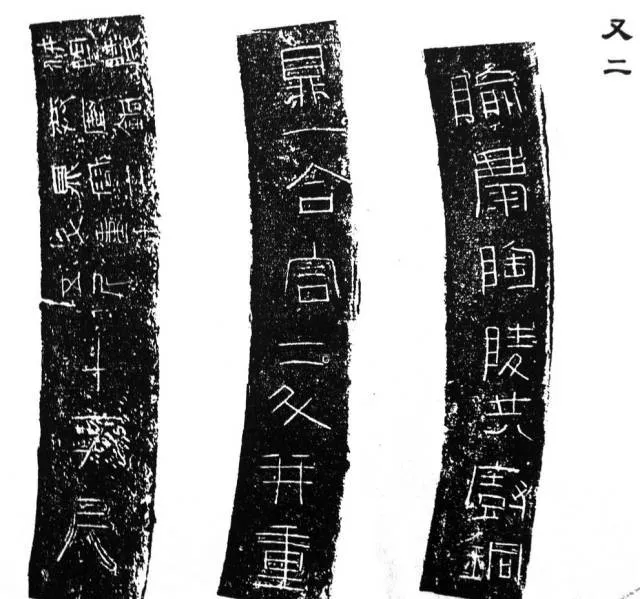

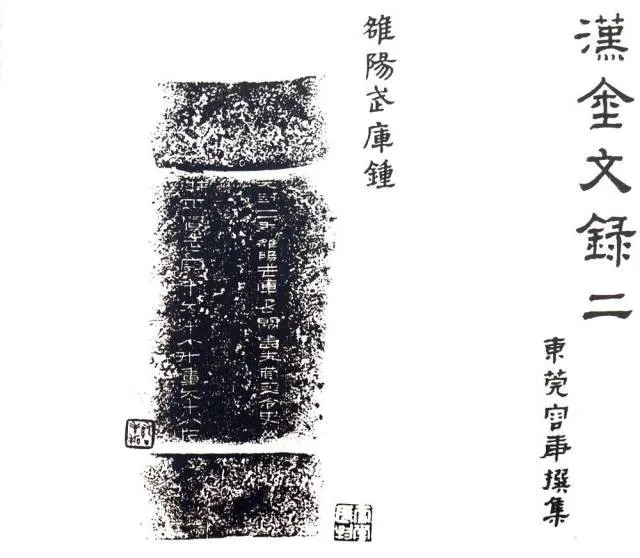

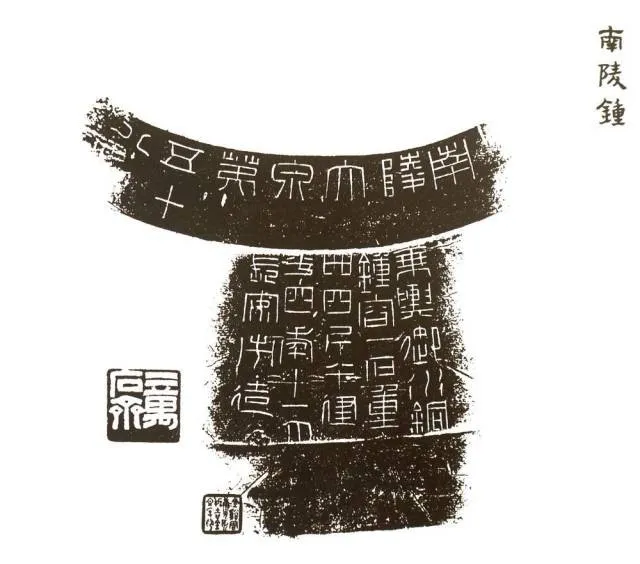

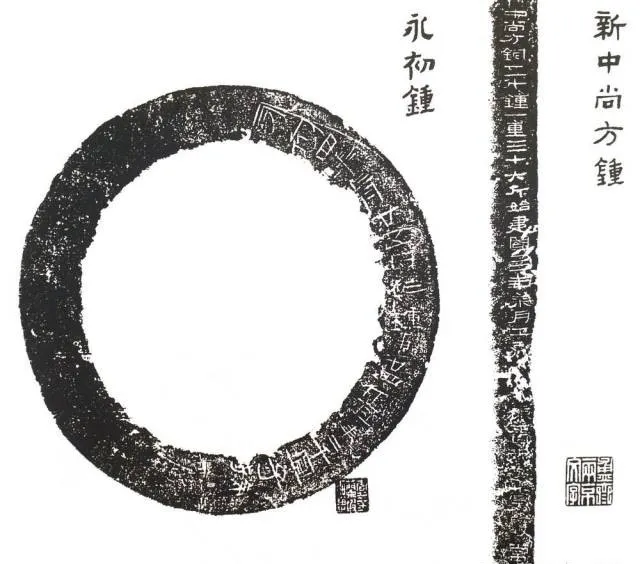

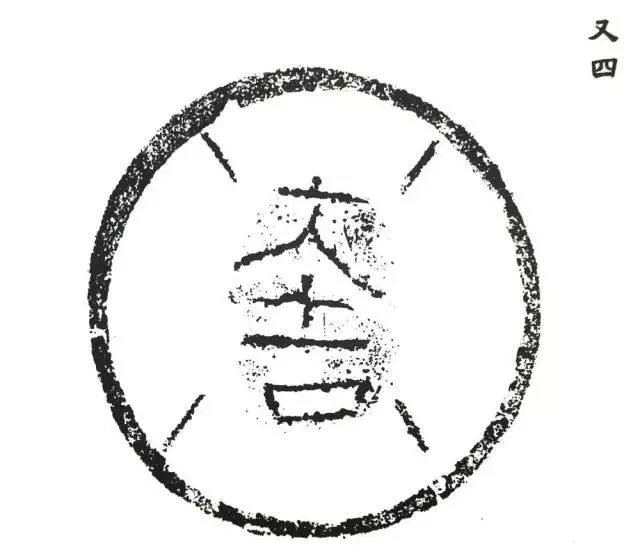

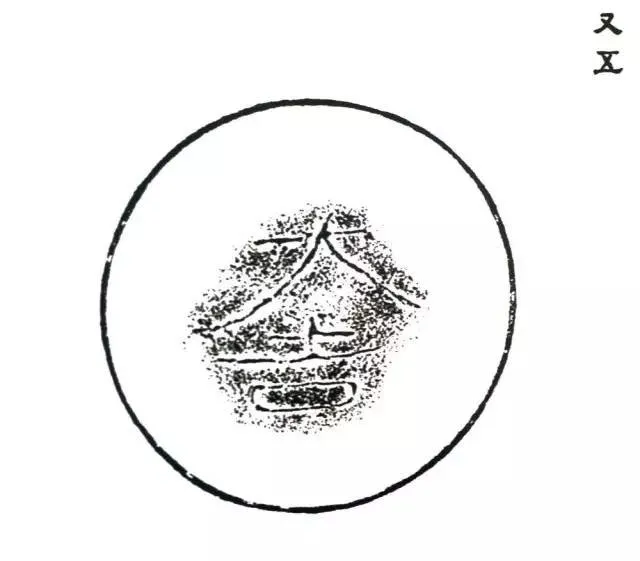

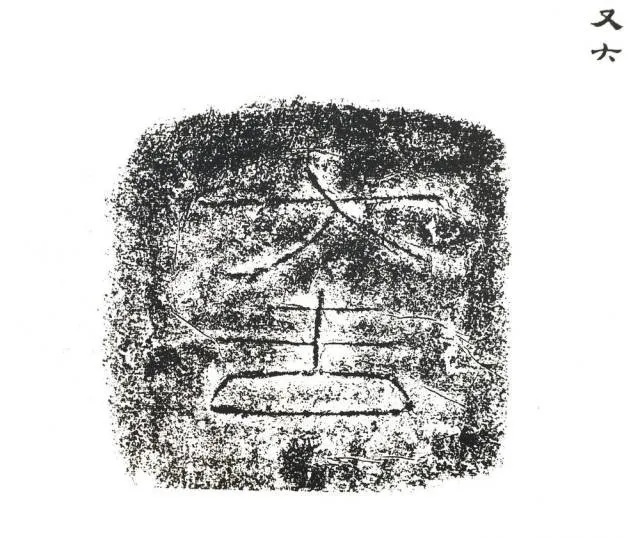

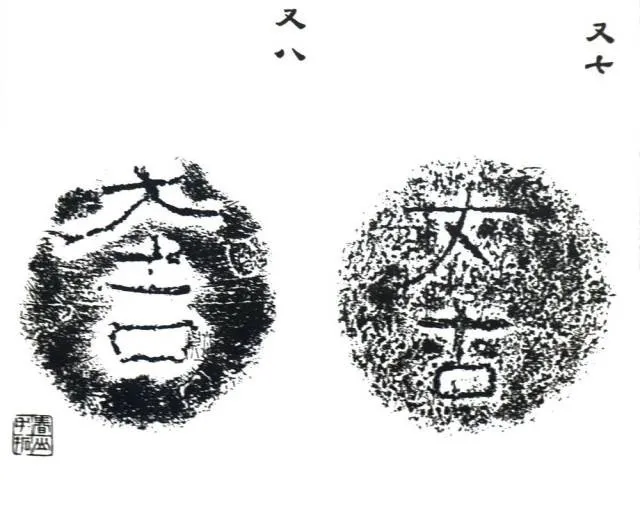

我们在提到汉字发展的趋势时多以由繁到简、由圆化方、由象形到音义符号的转化来概括,而笔者认为在“隶变”过程中,除了现在能看到墨迹的古隶外,汉代金文可以说是最能体现“隶变”这一文字进化分水岭的活化石。在古文字和今文字的交替承接中起到了促进进化的催化剂作用。在汉代金文中,不管是《阳泉使者舍熏炉铭》(图1),还是西汉《建昭三年钟铭》(图2),抑或是《上林共府铜升铭》(图3)中的文字形体都紧承秦代诏版、权量以及阳陵虎符的文字特点和风格,它们都是以小篆作为主要体势,但在形体特点上已同我们印象中的小篆有了较大的差别,圆通婉转以及上紧下松,下垂的夸张性长脚除了在王莽时期的新莽嘉量中有所体现外,在其他汉金文中已经基本上消失,字形变得因字赋形以扁方为主,线条刻画凝重方整,与传世汉印中的“摹印篆”风格极为近似。

如《阳泉使者舍熏炉铭》中的文字刻画更是一任自然,由于将篆书化圆为方并不拘界格而因字赋形,使得许多字同成熟隶书刻石中一样,如其中的“有”、“股”、“贤”等字,如果放大则同《石门颂》(图4)中的字极为相近;而方整一些的字如“庐”、“四”、“属”、“啬”等字又同《衡方碑》(图5)、《西狭颂》(图6)多有相近之处。当然在诸多的汉代金文流传作品中,因为生成的原因多以凿刻为主,而且审美风格也以整饬匀净凝重为目标,故而多数汉金文作品并不像《阳泉使者舍熏炉铭》那样自然放松,许多传世作品还是相对规范平正为主,文字也接近汉印中“摹印篆”的风格,但组成特点相较“摹印篆”的造字方式更自然,挪移、夸张甚至变形也在整齐、平正中多有体现,使得其中多了几分自然、天真的拙朴意趣。如在西汉《上林共府铜升铭》中的“初”、“受”、“琅砑”、“骏”等字就饱含着造字中依字赋形的稚拙之趣,这也是我们在学习和临摹时应当关注的地方。

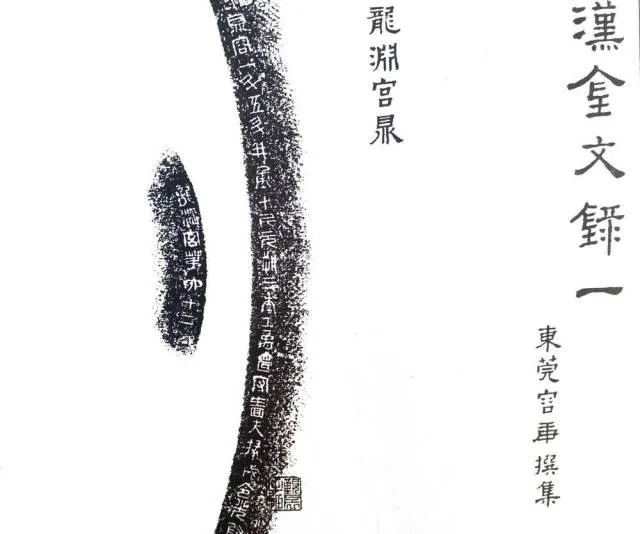

当然在传世的汉代金文中也有特例,如在王莽篡位期间出现的《新莽嘉量》(图7),这件直接凿刻在嘉量器皿上的文字,由于当权者极力追求强权政治而仿效秦始皇,在制作这些器皿以及凿刻铭文时也紧承甚至紧贴秦权量文字的风格,在造字上依然采用秦小篆风格明确的上松下紧特别是下部夸张的拖尾特点,使得这件器皿文字极具装饰性,在汉代金文中也是一个亮点。

综上所述,汉代金文虽然只是汉代这一时期的一种文字形制,但它因其独特的意趣和韵味成了流芳百世的汉代字体的一类代表字体,被后世书家们引为典范。

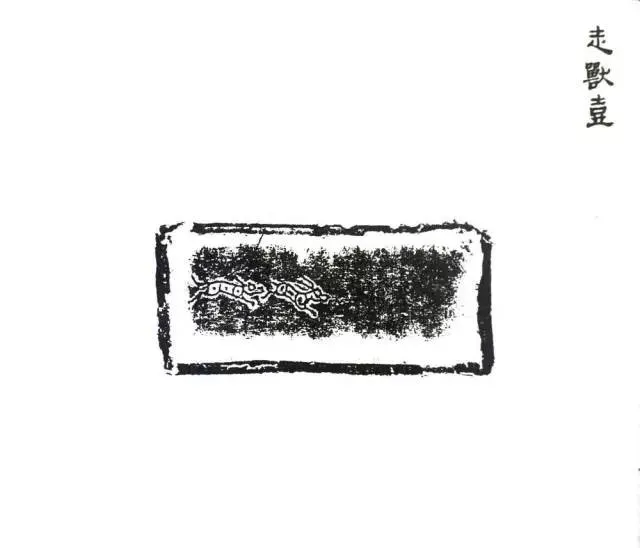

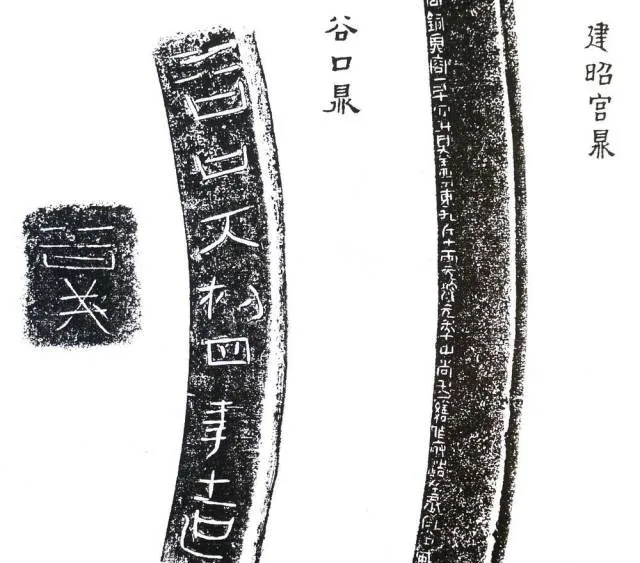

鼎锺壶钫拓片高清图

(原始拓片来自容庚先生著作)

鼎

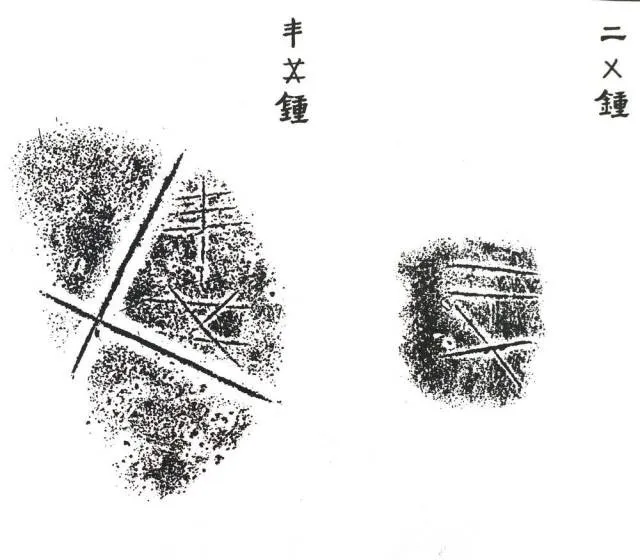

锺

钫

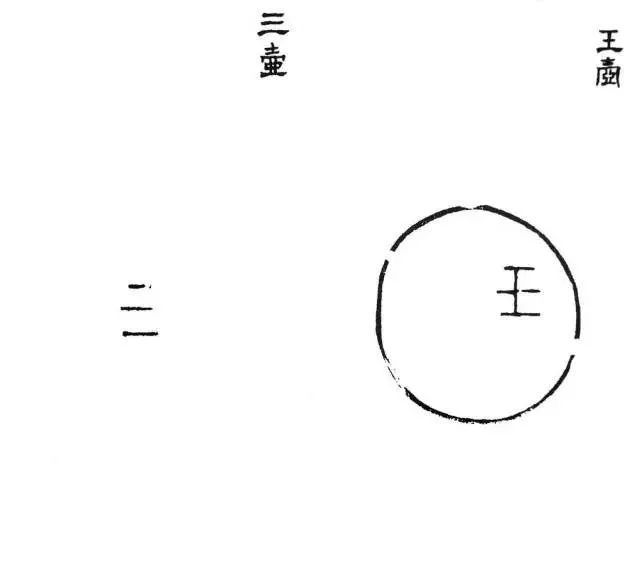

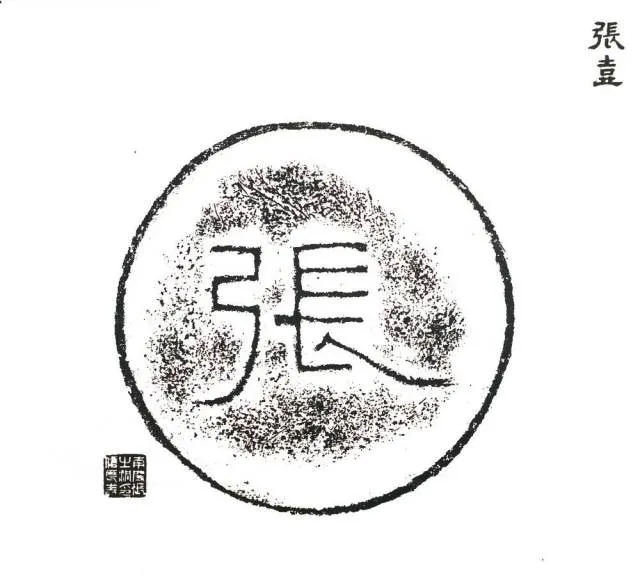

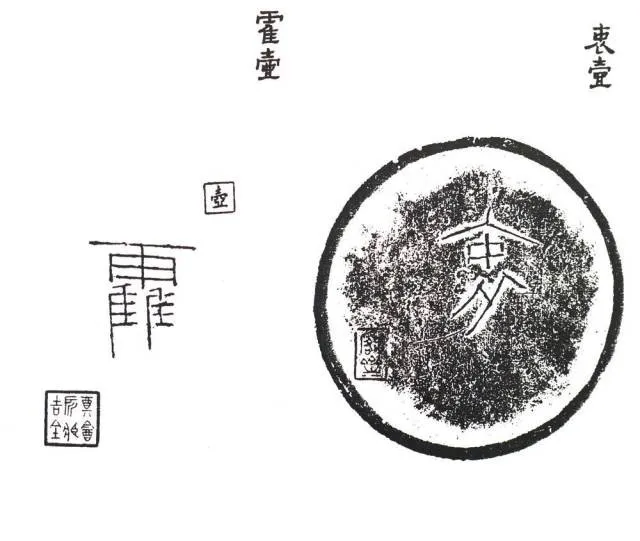

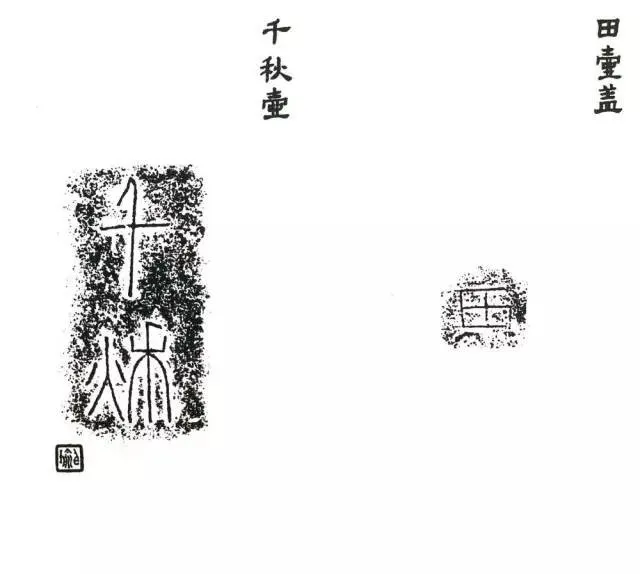

壶