3、DZ硬通货:奥数、三好、CSP(三好的作用变更大了)3、择校机会确实是留给有准备的人更多,但也要量力而行!

只要你敢填,6小强之于所有孩子的中签概率都是一样,无论你是学霸还是学渣。

不同的是,学霸敢填,大部分都是因为手握学校MD,如果填了,一派没中签,学校自会想办法捞你。

而没有MD的,去填小强校,就更勇猛一些,毕竟小强的中签概率太小,没中进入二派,越往后,越有掉坑风险,倒不如一派找个中签概率更大的二三梯队学校填报,更务实一些。

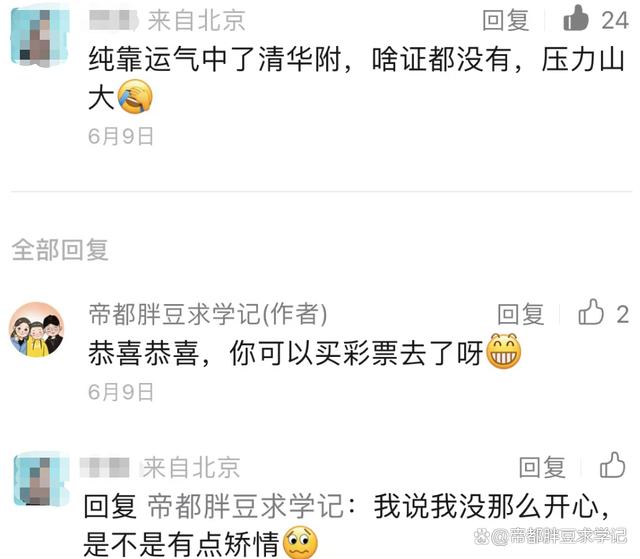

我亲历的、已知的摇中小强的娃里,就有4个是完全没MD,简历很简洁的(完全没奥数、三好等硬通货):1个人大附,一个清华附,一个101,一个人分。

他们说没那么开心,我能理解,他们是怕孩子去了跟不上头部学校的节奏。

但依然值得恭喜,其实不用想那么多,告诉孩子,既然天意让我们中了好学校,说明该是我们认真努力搞学习的时候了。

好学校学习氛围好,从众学习,很重要,适当的有点压力,帮助孩子一起扛过去,进步就会非常大。

今年疫情放开第一年,双减第二年,明显今年西城也好,海淀也罢,点招务实了很多。

不再单凭简历要人,很多学校明里暗里组织了考试或面试。

有孩子简历一般,没有所谓的硬通货,但因为参加了某学校考试,就被点了,还有校园参观活动中,因为面试表现非常不错,被录取的。

不管是考试还是面试,如果孩子提前没做好准备,就很被动。

尤其是面试,近几年,因为疫情,大家都没有经历过,突如其来,打了很多孩子一个措手不及。

面试考察孩子日常积累、临时应对、自信的表达,就算肚里有货,但因为紧张说不出来,也没法打动学校,所以也给之后的亲们提了个醒儿,日常实战就该多陪练孩子面试,积累充分展现自己各方面能力的经验。

当然也不是说简历就不重要了,敲门砖的作用肯定还是在的。

海淀DZ最大的两个硬通货还是奥数、三好,还有少量的CSP。

奥数顶流和三好双加持的,那就是6小强最想要的孩子,除了极个别的有被漏掉了,基本都有好去处。

RDF点的主要还是去年营里成绩排名靠前的,QHF、BDF、101等,都有自己的考试。

三好的含金量这两年在逐年增加,尤其是十一系、101特别认三好,尤其市三好,但小强学校也会区分对待小学,同样是市三好,牛小的市三好含金量就比普通小学的三好含金量高很多。

今年,奥数只有三等奖,牛小两年区三好的也有拿到好几张票的。

一个是疫情几年,奥数比赛很多都是线上网考,成绩难免有水分。

为什么大师金抢手,因为是线下组织的考试,大师金的孩子是最早被人抢的。

CSP也成了硬通货,也因为货真价实,csp-j/s一等奖的孩子基本上都拿到了很好的票,而且不止一张,还多是小强的票。

我知道有一个奥数二等奖叠加CSP-J二等奖(其他无)的孩子,今年也拿到了首师附的票。

另一个是,三好学生,虽然不见得是班里学习成绩最好的,但肯定不会差,而且综合能力、规则习惯等方面大概率比较优秀,可塑性会很强。

所以,除了东城,三好对择校可能没啥用,其他区域的如果可以,还是可以争取一下三好的。

小学四、五、六三个年级,每年都有区三好评选,体育成绩达到85就可以参评。

有三好评选意向的,一定别忽略体育成绩,每年都有因为体育成绩不合格取消参选资格的。

区三好的比例是朝阳10%,海淀15%,西城20%。

市三好,需要有连续三年区三好才能参评,全市统一比例是5%。

人缘儿好的孩子比较占优,小学阶段,女孩儿当选的更多,男孩儿相对少一些,对于很多淘气的男孩儿来说,争取三好,可比学奥数要难太多了。

老师虽然左右不了结果,但也不能说跟老师完全没关系。

老师经常表扬的孩子,和老师经常批评罚站的孩子,在同学眼里的好感度能一样么?

但我说这个,不是要暗示大家刻意去巴结老师,讨好收买同学哈。

就算不选三好,我们家长也希望孩子在学校招老师喜欢,人缘儿好。

有些家长教孩子“宫心计”,排兵布阵,陷害竞争对手,物质绑架同学投票的“高招”,大家就别学了。

人是有磁场的,你怎么对待别人,最终也会反噬你自己。

小升初虽然重要,但放到孩子的人生长河里,也就是一个小小的时间窗口而已。

比小升初去名校更重要的,是能给孩子树立正确的三观,让孩子从小坚信“能力”比“手段”更重要;“努力”比“投机”更靠谱,“助人”比“损人”更让人尊敬,这样孩子未来才会更积极乐观的去走正道应对挑战,他的路才会更宽,毕竟,人生不是宫斗剧,更不是角斗场。

择校,是践行“爱拼才会赢”,还是"随缘,等待命运的号码牌”?

本就是不同家庭自己的个人选择而已,无所谓对错,坚定地做自己认为对的事情就好,不去管别人的评价体系,都各有所得。

如果想卷,又怕卷,行动上一直左右摇摆,但偏偏对结果又很执拗,拒绝接受可能的坏结果,就比较容易陷入焦虑。

其实择校也好,鸡娃也罢,都要秉承:因材施教,量力而行。

但是,为了小升初择校,强摁娃拼命学奥数,不惜牺牲孩子大量的其他学科的学习时间和休息时间,靠5、6个奥数班,比别人花出数倍的时间去补充奥数奖项,或者忽略家庭经济能力,通过非正常渠道,花大价钱去买所谓的奖项,真心没有必要。

一是,前面也说了,疫情几年,网考奥数杯赛的含金量在走低,很多学校更相信自己的考试,而不是简历上的几个奥数奖项,另外现在的杯赛走向也不明,花那么大的时间和金钱代价,性价比其实是比较低的。二是,学习要量力而行,孩子适合学奥数,事半功倍,不适合的,也真不是时间投入越多,奥数就学得越好,因为这里面也存在一个边际收益问题。

刚开始娃一个奥数班,学3小时,假设你是勤思水平,加了一、两个班之后同类知识点重复多学了一、两遍,可能孩子进步很大,到了创新班孩子水平,但是再加2、3班,付出更多的时间,孩子的奥数水平就可以提升到集训队水平,就可以拿到大师金了么?

当然不是的,你只会发现,孩子水平越高,提升越困难。

甚至会卡在某个水平,再也上不去,花数倍时间去补习的“边际效应”可能达到了极限。

这时,如果父母再施压,就很容易适得其反,孩子不但无法再提升,还可能焦虑,厌学,得不偿失。

小升初这一程,不管如何规划,选择,有一个底线思维我们必须守住了:

在保证孩子身心健康、保护学习兴趣、留有后劲儿的前提下,尽量去激发孩子最大的潜能。

如果要以牺牲这个前提为代价,那我们宁愿选择这一程我们先不赢,耐心蛰伏,三年后再见。

因为如果确保不了这个前提,就没有更好的以后......