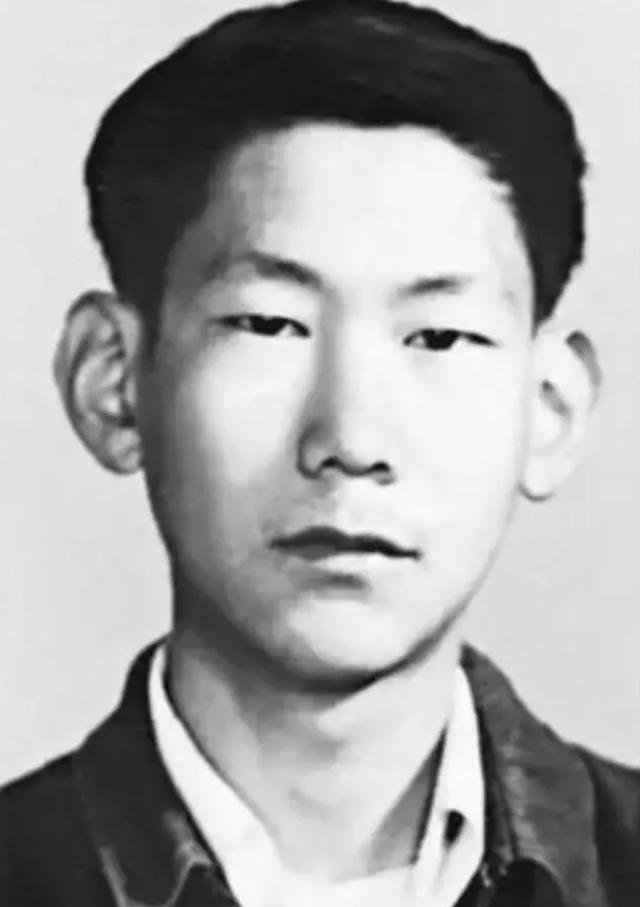

1966年7月起,“血统论”开始在文革时期的中国盛行,二十四岁的北京青年遇罗克开始严肃认真地思考着眼前的社会现实。

遇罗克的父亲原是水利电力部的工程师,1957年被错划为右派分子。从那以后,遇罗克陷入了苦恼的深思中。1960年,门门功课考试成绩都在90分以上的他,却没有任何大学录取,问题就在家庭出身的阴影。

从和自己情况类似的很多人的不幸经历中,遇罗克意识到“家庭出身问题是长期以来严重的社会问题”,“这个问题牵涉面很广”,非红五类出身的人“往往享受不到同等政治待遇。特别是所谓黑七类出身的青年,即“狗崽子”,已经成了准专政对象。

他们是先天的“罪人”,以致“多少无辜青年,死于非命,溺死于唯出身论的深渊之中。”面对着这样一种残酷而又不公正的现实,遇罗克认为,“任何一个关心国家命运的人,不能不正视,不能不研究。”

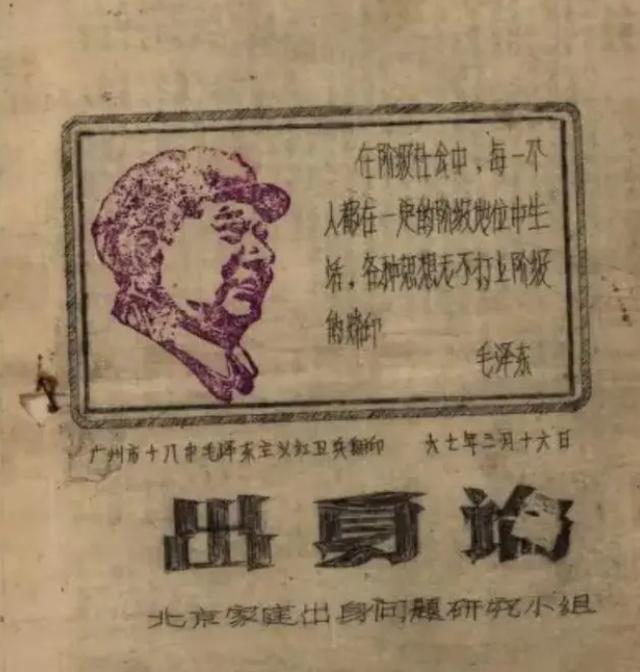

一九六六年十二月,由遇罗克撰写的,署名“家庭出身问题研究小组”的油印材料《出身论》张贴在北京的许多公共场所,与“血统论”针锋相对。

《出身论》指出,“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”,“这幅对联不是真理,是绝对的错误”。

“它的错误在于:认为家庭影响超过了社会影响,看不到社会影响的决定性作用。说穿了,它只承认老子的影响,认为老子超过了一切。实践恰好得出完全相反的结论:社会影响远远超过了家庭影响,家庭影响服从社会影响。”

因为,每个人都是“稍懂事就步入学校大门,老师的话比家长的话更有权威性,集体受教育比单独受教育共鸣性更强”,“领导的教导,报纸、书籍、文学、艺术的宣传,习俗的熏染,工作的陶冶等等,都会给一个人不可磨灭的影响。这些统称为社会影响。这都是家庭影响无法抗衡的”

如果依照对联的观点,“老子反动,儿子就混蛋、一代一代混蛋下去,人类永远不能解放。”相反,“人是能够选择自己的前进方向的。这是因为真理总是更强大,更有感召力。”“娘胎里决定不了。”因此,“一切革命青年,不管你是什么出身,都应受同等的政治待遇。”

这不仅是向红卫兵宣扬的“血统论”挑战,也是向多年来习用的实实在在的血统论挑战。遇罗克的文章还用大量的事实说明了“血统论”对青年人的毒害,希望大家都来努力“填平这人为的鸿沟。”

《出身论》刚一问世,就吸引了大量的读者。在“血统论”弥天漫地、窒息无数有为青年之际,呐喊真理的《出身论》擦亮了人们的眼睛,道出了人们敢怒而不敢言的心声。人们争相传抄翻印,影响波及全国。

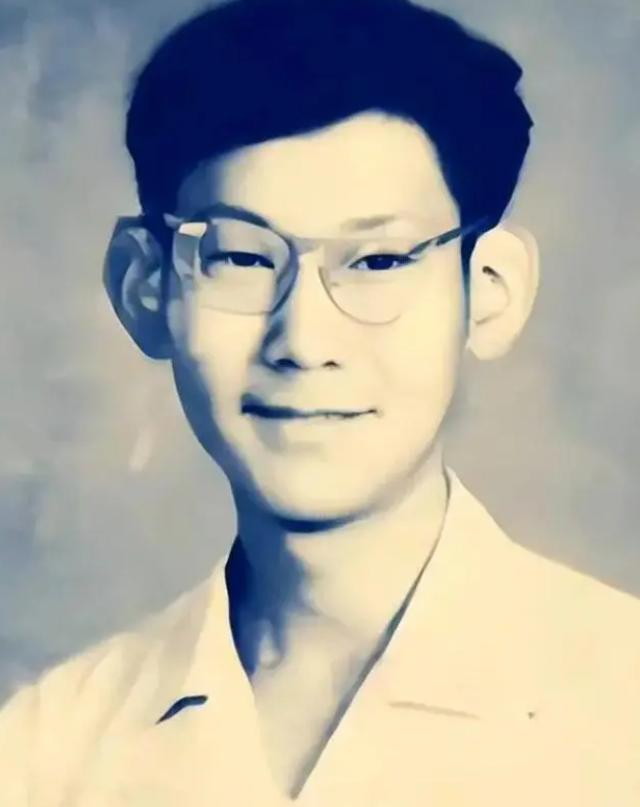

北京四中学生牟志京、王建复等人,为《出身论》的正义论断和严密论证深深折服,他们按照油印稿上的联系地址找到了作者,决定以“首都中学生革命造反司令部”的名义办一份《中学文革报》,全文刊载《出身论》。

一九六七年一月二十八日,刊有《出身论》的《中学文革报》创刊号公开出版发行了。第一次印刷三万份的小报,一抢而空,接着重印六万份,又一抢而光。《中学文革报》一共出了四至五期,先后登载了遇罗克写的《谈纯》、《联动的骚乱说明了什么》等多篇文章,对“血统论”做了系统的一针见血的批判。

用“出身论”来批判“血统论”,对于一些在当时受出身问题牵累的人来说,犹如一口甘露,沁人肺腑。他们佩服遇罗克的勇气,但更多的人是为他担忧,担忧他会受到打击报复,乃至遭遇人身危险。

这种担忧绝非空穴来风,坚持“血统论”的人,对有人如此大胆,公开挑战,怒不可遏。他们认为,生就的“红、红、红”是任何外在力量都无法改变的,他们从娘胎里带出来的“革命”是坚不可摧的。

即便是当时由于“文化大革命”一下子从“红五类”跌为“黑七类”的人,虽然表面上有时垂头丧气,不时思考着“龙生龙,凤生凤”可能并非就是真理,但只要看看过去一直受政治歧视的所谓出身不好的人,会因为《出身论》而抬起头来,要求社会给于平等的待遇时,就更觉得自己由“红”变“黑”无法理解,“自来红”的思想也就变得更加不可遏制。

他们在矛盾的心情中与“出身论”对立,在对立中又坚定了多年形成的信念。虽然“出身论”从理论上对仅仅因为父母突然出了问题而背上“黑几类”包袱的人是一种解放,但实际上,大部分这类人不仅不理解“出身论”,反而变本加厉地批驳它。

在这样一种历史背景下,作者遇罗克的境遇便可想而知了。他经常被要求辩论的人围攻,不过又每每被他那雄辩的口才和机智勇敢,以及支持他的群众解围。登载过《出身论》的《中学文革报》也常常被撕、被抢,甚至卖报和读报的人也要遭受围攻、殴打。

但这些,都不过是风暴来临前的乌云。

《出身论》和“文化大革命”中形形色色的大字报不同,它不是依靠“战无不胜的毛泽东思想”去批判“血统论”,而是面对红卫兵运动初期宣扬“血统论”的残酷现实的一种反抗,是遇罗克独立思考的产物。

尽管江青、陈伯达在“对联大辩论”时也表示不同意“血统论”,但他们更不能容许任何人用自己的头脑就“文化大革命”中的重大问题进行思考。

《出身论》受到了无数遭受“血统论”迫害的人的欢迎和赞赏,却由于它离开了“文化大革命”的行话去进行独立思考,而在一九六七年四月十四日,由中央文革成员戚本禹出面讲话,说《出身论》是“反动文章”,公开宣判了《出身论》的死刑。

遇罗克揣着一颗追求真理的心,运用各种方式,通过各种渠道进行申辩,却怎么也不可能战胜中央文革所代表的“文化大革命”的宣判。在强大的多面压力下,《中学文革报》被迫停刊。遇罗克和他的战友处境愈益困难。

1968年1月的一天,遇罗克像往常一样走在上班的路上,途中他遇到了几个陌生人,几人不由分说把他按倒在地,随后将其投进了监狱。遇罗克以“恶毒攻击”和“组织反革命集团”的罪名而遭逮捕。经过多次批斗、公审,于1970年三月五日在北京工人体育场被宣判死刑,并立即执行,时年27岁。

直到1978年冬天,遇罗克的母亲王秋琳才得以找到《光明日报》编辑、记者苏双碧,希望帮助为遇罗克平反。1979年11月21日,北京市中级人民法院宣告遇罗克无罪。平反之后,遇罗克的家人领回了他的骨灰,将他安葬在了北京郊外的一所陵园内。

在1980年为《出身论》的作者遇罗克平反昭雪时,虽然用时间证明了“出身论”是经得住历史考验的,但是,由于中国人多年来接受的传统教育及形成的传统思想,“出身论”的境况在当时社会上远远不如“血统论”。

遇罗克的遭遇清楚地说明,当时不仅支持、宣扬“出身论”远远不如宣扬“血统论”有市场,而且可以说,“出身论”是“血统论”的手下败将。