石峁遗址探游记

一、震惊

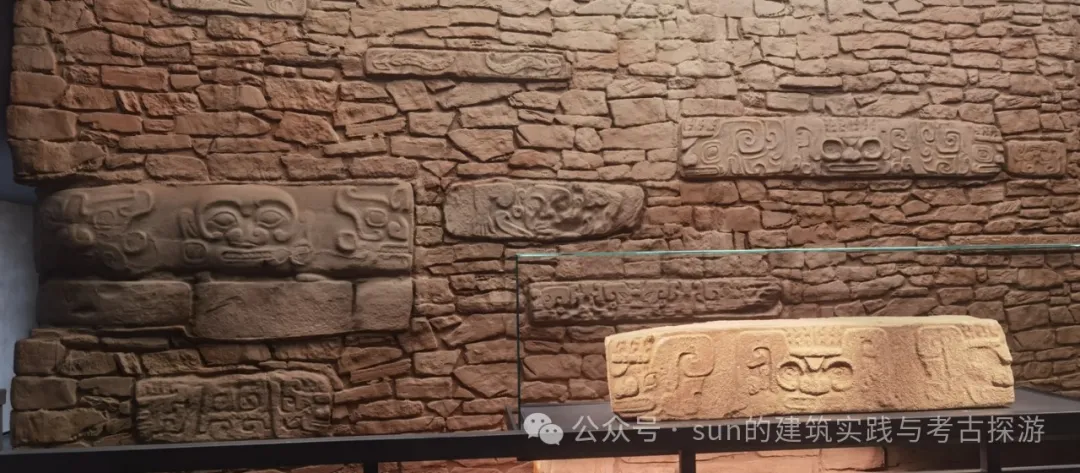

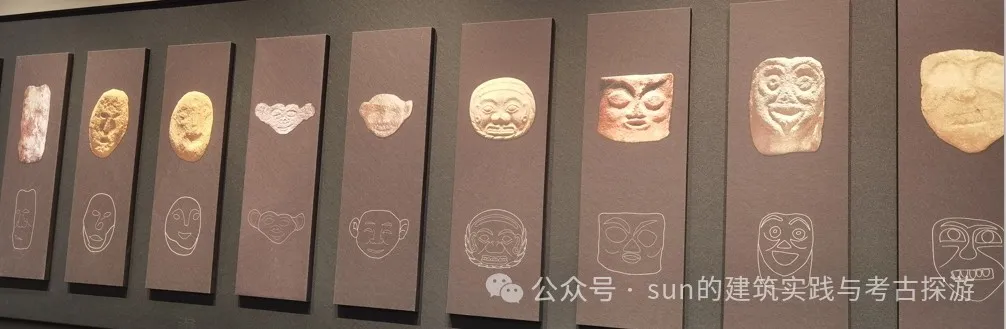

在陕西考古博物馆,当我转过一道弯,眼前出现这一幕时,突然像遭遇到闪电一般,被震住了:

图2

图3

图4

此时,我的脑海里闪出一幅画面:

图5(网络图片)

这是位于希腊南部迈锡尼古城遗址的狮子门,建造年代距今约3300年,是迈锡尼文明的代表,迈锡尼文明是爱琴文明的一个重要组成部分,是西方文明最重要的源头之一。

脑海中同时也闪现出一些美洲、非洲、太平洋岛屿等地的原始图腾柱形象,或石刻或木雕。

眼前如此震撼的柱状雕塑和不规则镶嵌于石墙中的精美石雕,在艺术感染力上,丝毫不逊色于国外一些著名的史前文明代表作。

直觉告诉我,背后的故事肯定不简单。

仔细了解后才知道,这是我国近年来 “石破天惊”的重大考古发现。

这个地方,叫石峁。

位于陕西省榆林市神木市高家堡镇石峁村。

存在年代大约距今3800-4300年。

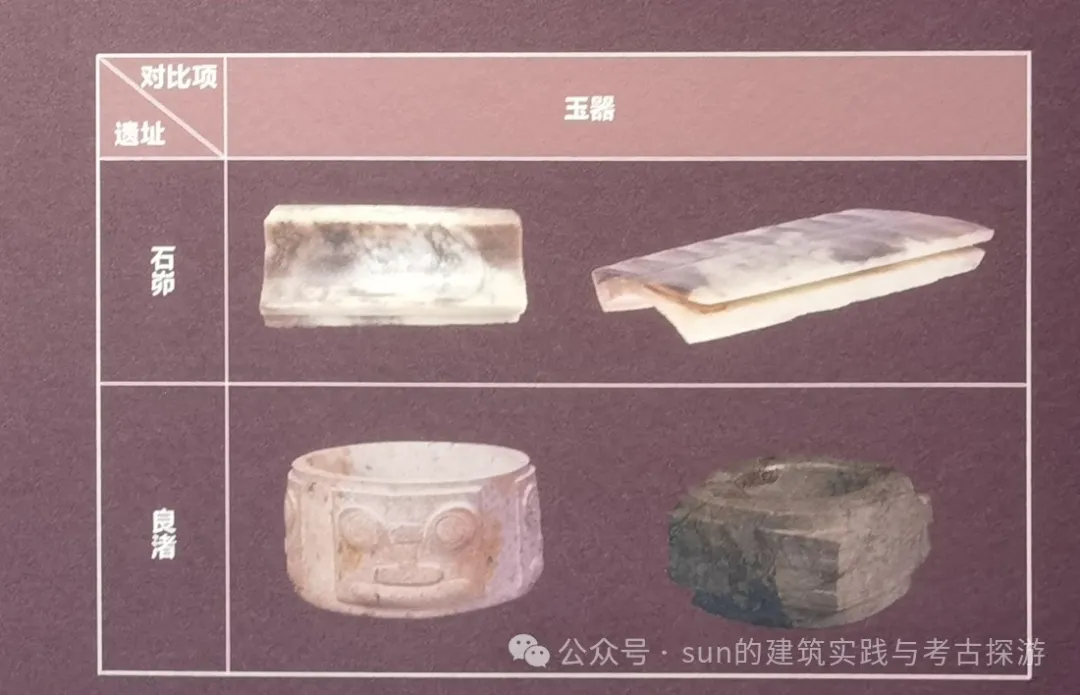

沿着图腾柱走了一圈,凝视着雄悍威武夺人魂魄的石峁柱雕,我想起了温婉精致奇巧无比的良渚玉琮。

图6(网络图片)

他们几乎在同一年代,一南一北,细腻与雄悍,昭示着中华文明南北某些截然不同的文化特征。

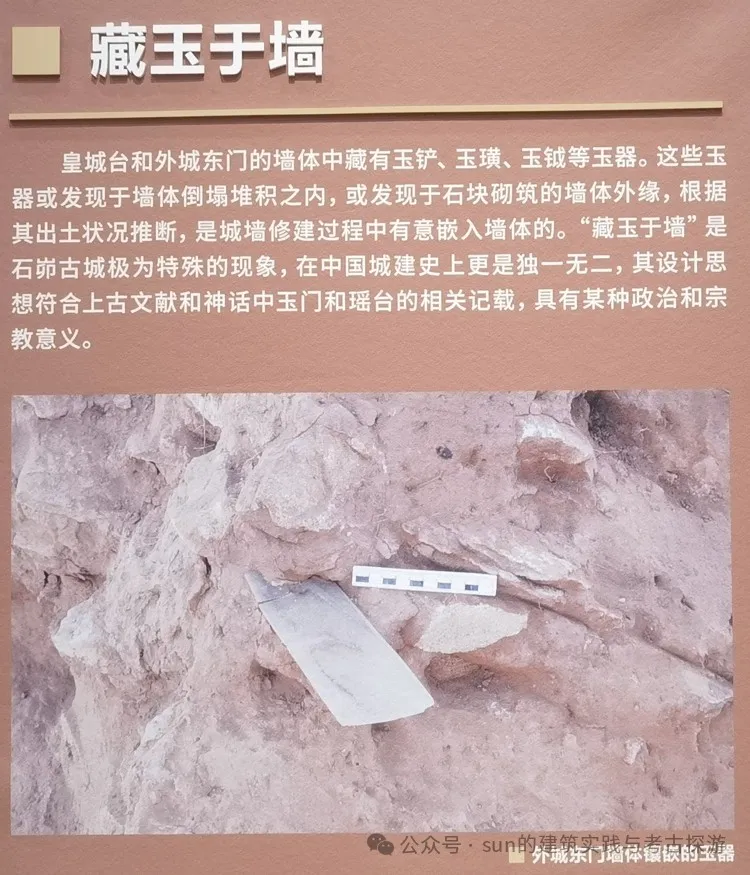

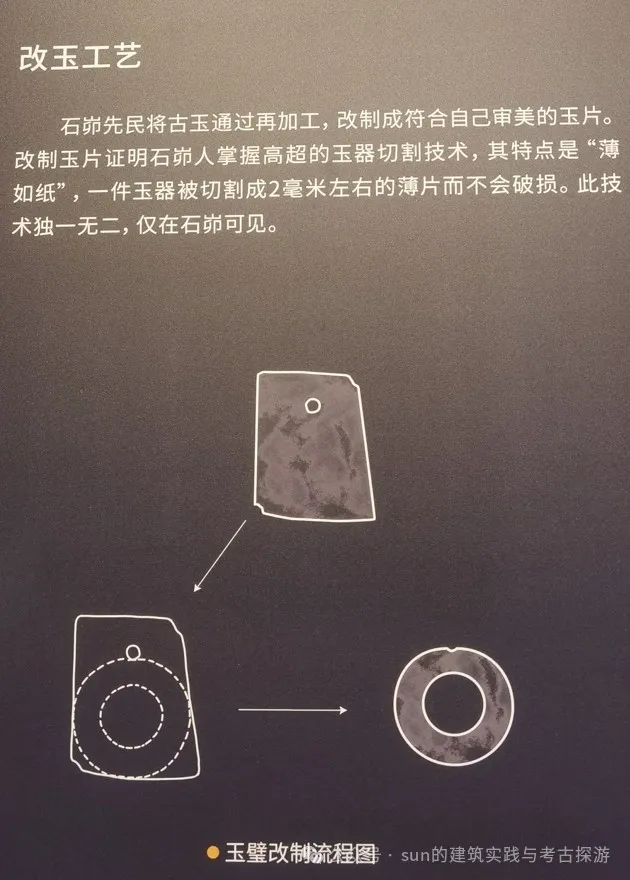

在陕考博进一步浏览后得知,石峁先民们不仅在石墙中镶嵌石雕和木材,还在里面埋藏玉石,现在当地的村民经常会在石墙缝隙中抠出精美的玉雕。

图7(网络图片)

图7-1(网络图片)

为什么要在石墙中镶嵌这些非凡的器物?

图腾柱的应用场景?

石峁人是怎样的生存环境?

与良渚文明一样,石峁文明为什么延续500年也中断了?

4000年前的石峁城墙,如今局部竟然保存完好?

这些疑问,指引着我们踏上了北上的列车,要去石峁实地感受一下4000年前的生活场景,了解辉煌的石峁文明。

二、列车上的攻略

在列车上,我做了些攻略,知道了一些石峁遗址的相关情况。

清末民国以来,在石峁村的田间墙头,会偶见精美的玉器。

1927年,天津《大公报》发表通讯《陕北发现汉匈奴古物》,报道了“陕北神木县高家堡东十里许有崔家峁山头,四边隐有朽腐石墙……”“北大考古学会得此消息后,业已转嘱神木学生韩蔚生旋里调查”。这段历史被视为石峁遗址考古调查的发轫。

1976~1981年对该遗址进行过初步的考古调查。

2011年石峁考古发掘正式启动。

2012年入选中国十大考古新发现、二十一世纪世界重大考古发现。

2016年开始发掘核心区域皇城台。

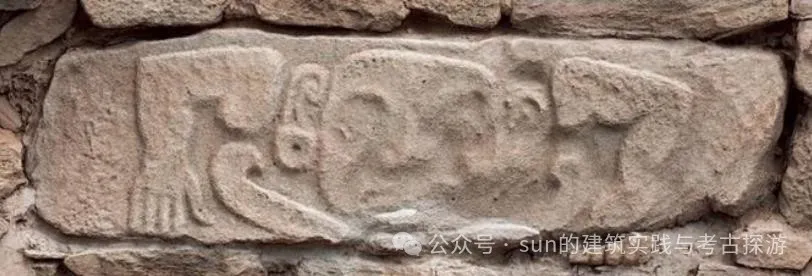

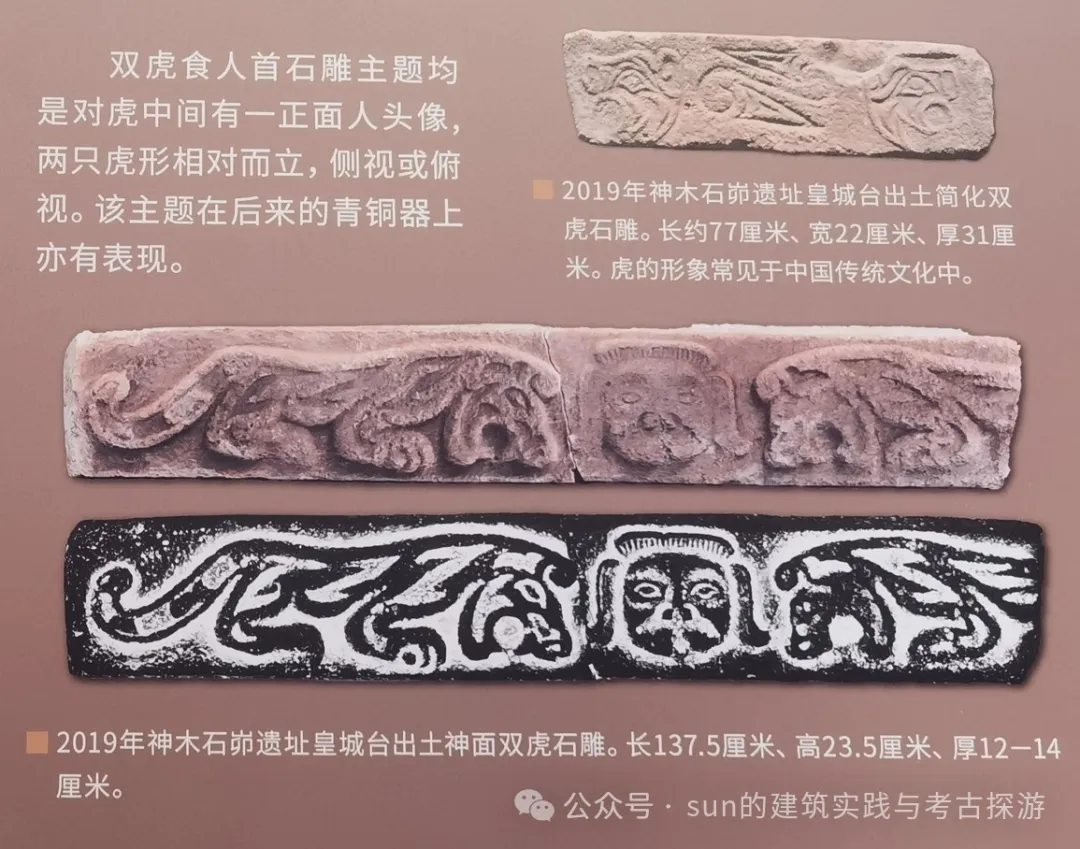

2019年,发现神面纹石雕。

图8

2022年8月,发现双人面石雕。

2023年11月29日,位于高家堡镇的石峁博物馆正式建成对外开放。

三、遗址在山顶?

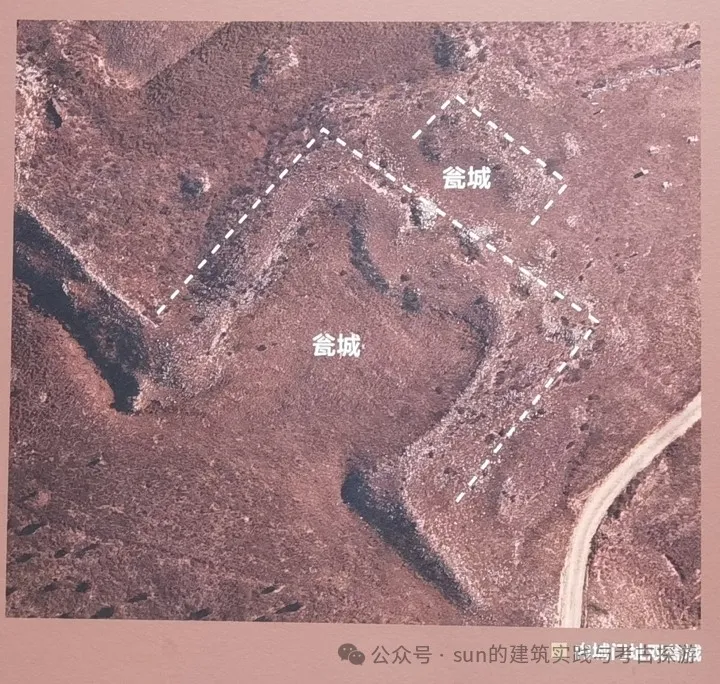

以下图11~13是石峁遗址所在区位的放大对比图。

图11

图12

图13

图14

图14是石峁遗址的模型图,包括皇城台、外城墙、外城东门、内城墙的位置,面积达425万平方米(6375亩)。目前,外城东门局部区域已经发掘完毕对公众开放,其他部位均在发掘中。

我们决定先去石峁遗址,再去石峁博物馆

经过高家堡古镇,我们沿着一条小峡谷蜿蜒驱车上山,越是接近外城东门遗址,我的疑问越强烈:为什么会在山顶上?

图16 东门遗址航拍图(网络图片)

我去过国内的许多遗址,都在临水的平地或靠山面水的缓坡上,均在人适宜居住的地方。在视频上看过国外著名的南美马丘比丘遗址,也在山顶上,也许,他们有许多共同的地方,研究这些遗址,可能会揭示出几千年来地球局部气候变化的原因。

接近东门遗址,远远就看到遗址的钢结构屋盖,我有些小激动。

图17 东门遗址钢棚(网络图片)

转过这个标志,就进入了东门遗址

图18

四、外城东门遗址

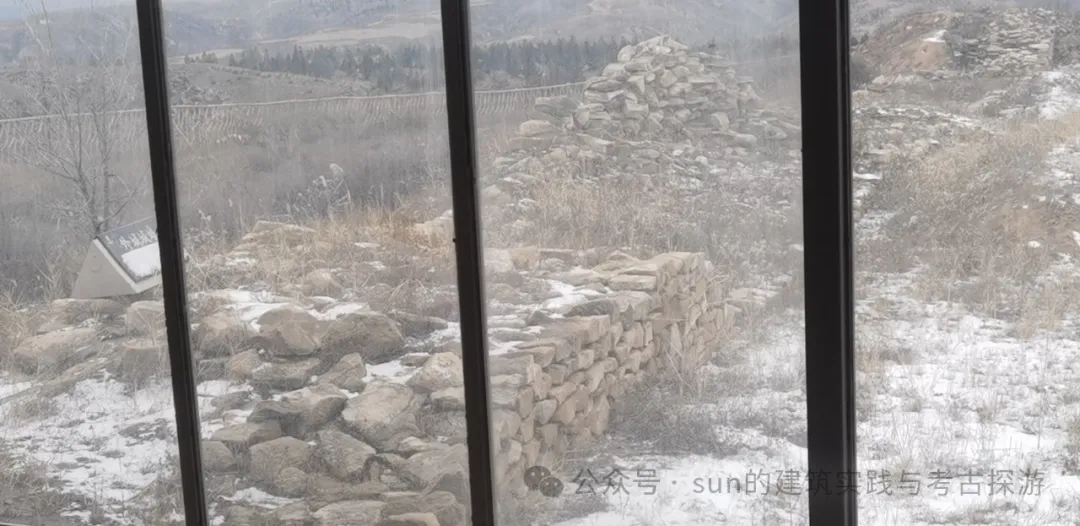

图19

图20

这就是村民们偶然从中抠出精美玉石的墙头,这样在乡村间普遍存在的石墙,竟然是4000年前垒砌的坚固城堡!

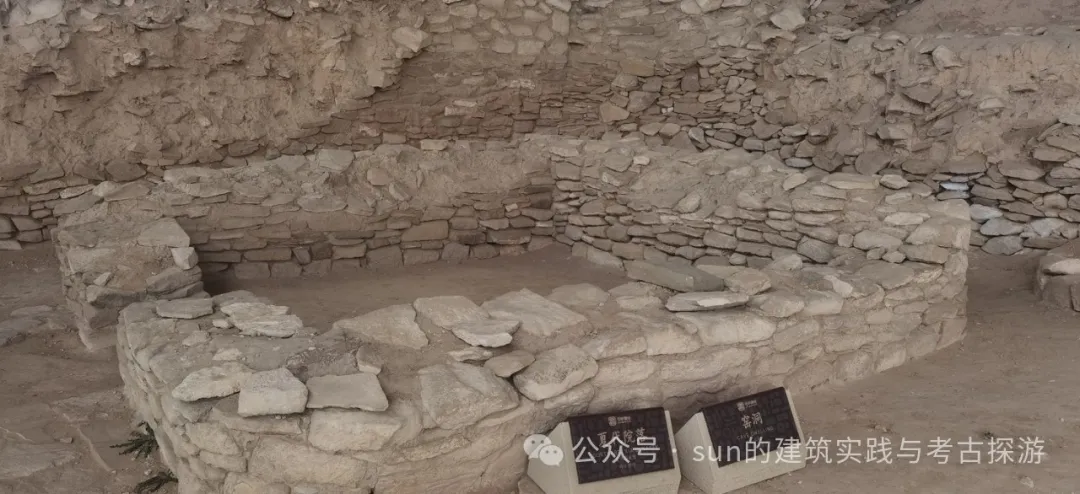

经过考古队员的辛苦发掘,呈现在我们眼前的是这样的景象:

图22

图23

图24

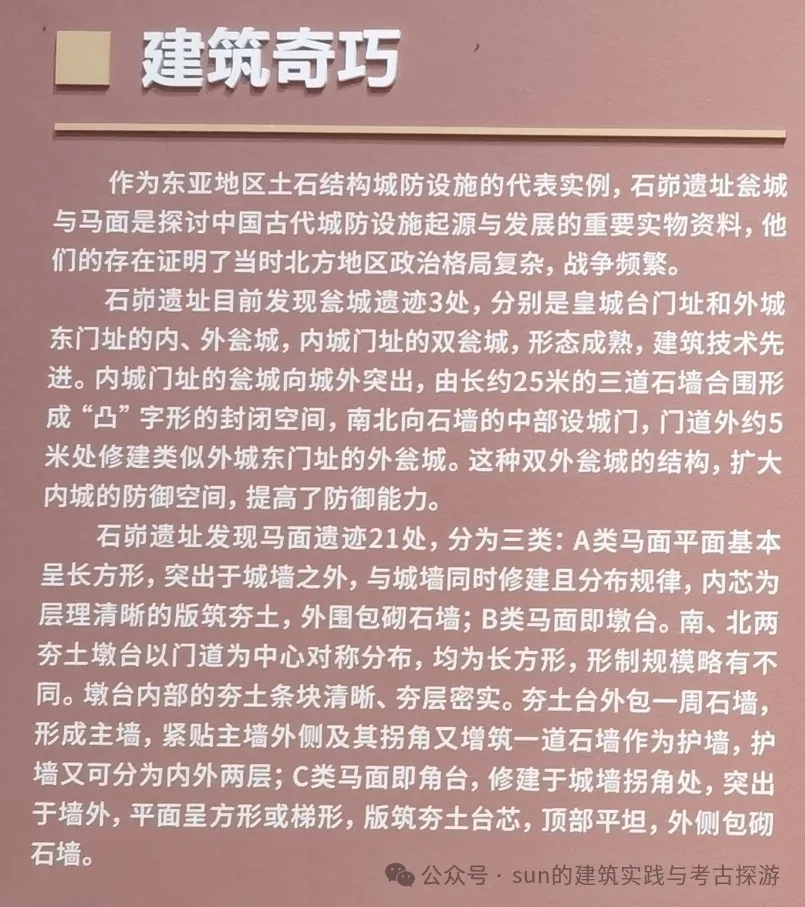

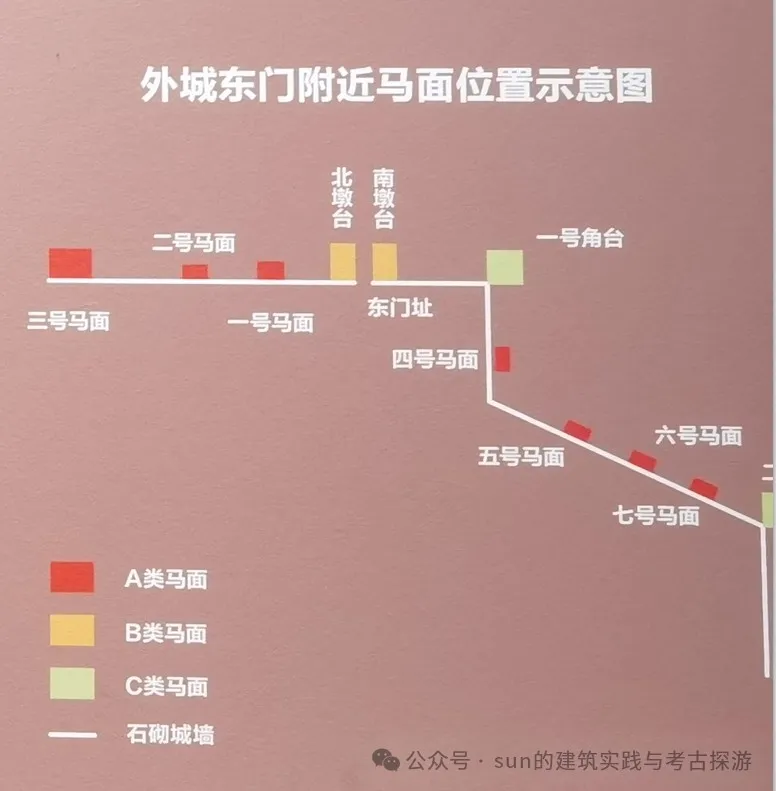

考古发掘已经摸清了城墙东门的布局:

图26 城门区域(模型)

图27 外瓮城(模型)

图28 马面(向外突出,侧面防御)(模型)

图29 角台(角部向外突出,角部两侧防御)(模型)

城墙的砌筑方法与我们现在的做法几乎没有区别,竟然已经出现了瓮城、角台、马面等城墙的成熟做法,从马面、角台的布局位置上也可以知道那时候弓箭的有效杀伤距离。

遗址的发掘显示,马面之间的间距非常有规律,大约40米左右,就是说,那时候的弓箭有效杀伤射程已经达到近20米。

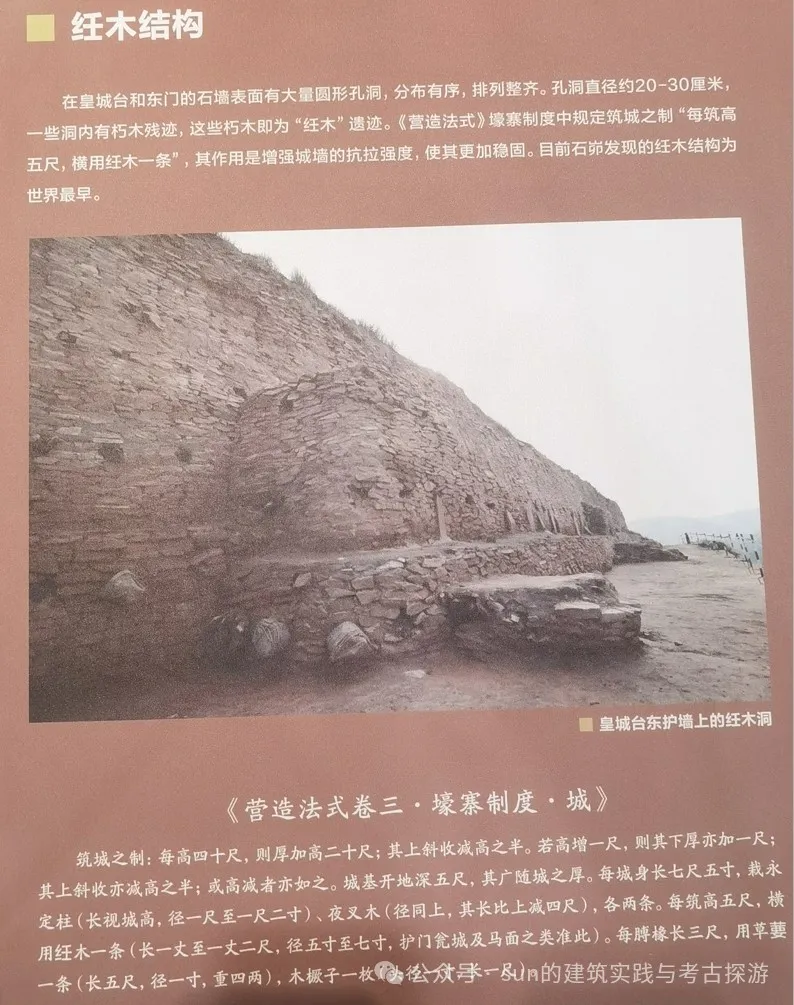

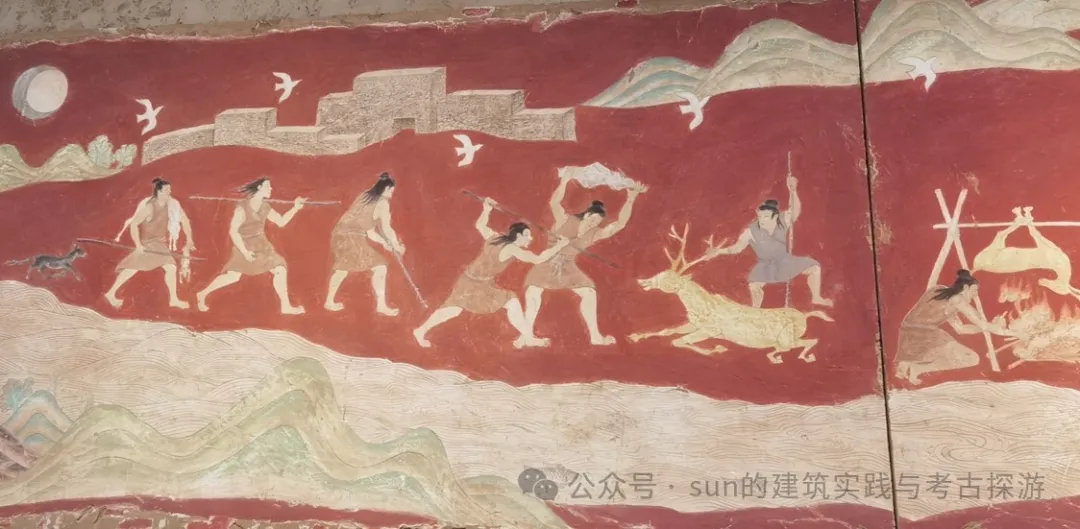

除此之外,还发现了用于加固城墙的纴木、院落、窑洞等,还发现了壁画。

图30壁画

很遗憾,发掘出神面纹石雕与双人面石雕等重要文物的地址在遗址的核心区域皇城台,目前还在继续发掘中,暂时还没有向公众开放。

五、石峁博物馆

接着,我们返回山下,来到石峁博物馆。

石峁博物馆是我去过的最好博物馆之一,参观路线设计巧妙,展陈内容安排得合理、客观,看得出遗址经营者的良苦用心。

博物馆内陈列了从石峁发掘出的独特文物,还展示了石峁发掘出来的4000年前该有的文物。

为什么说是“该有的文物”呢?这里,我讲一下自己参观许多博物馆后的感受,不知道是否正确,请专家们指正。

首先,我觉得现在的人不会比二千年前、四千年前、八千年前的人更聪明,换句话说,人类本身的聪明程度、人的本性,八千年来一直没有变化(我还没有参观过系统展览一万年前文物的博物馆),在原有的基础上,人类总会想出办法解决现实问题。

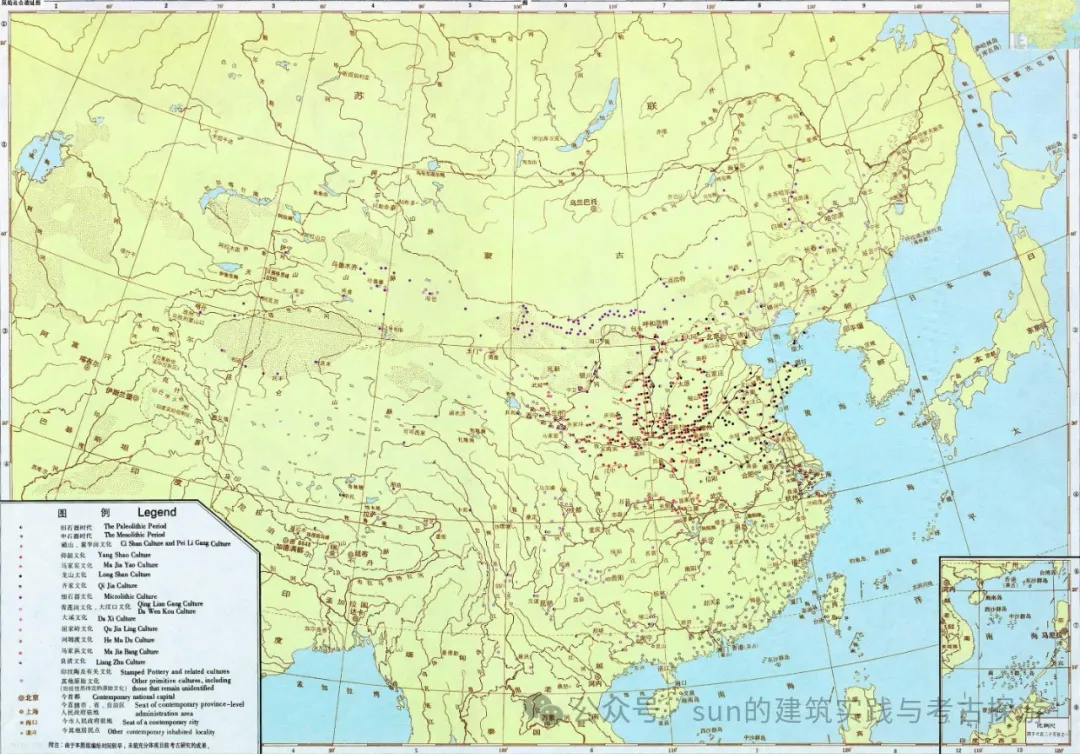

2200年前,秦统一了六国,再前溯二千年,在中华大地上,同样星罗棋布地生活着各个部落人群,只不过,还没有形成春秋战国时期的国家规模。

图32 中国境内从中国猿人起到约四千年以前所有已发现的主要原始社会遗址分布图(网络图片)

某项发明、某项新技术的出现,总会传播开了。我们现在利用网络,只需一、二秒钟,那时候,也许是一、二百年。一、二百年,在历史的长河里,也就是那么一瞬间。

另外,人类在不同的地方,会同时想出相同的解决问题的办法。

生存、自私和贪婪驱动着人类一路走来,伴随着杀戮和恐惧,各个部落总会在某个时期出现该出现的东西。

所以,在石峁博物馆,除了自己独具魅力的雕刻作品之外,其他吃、穿、住、战争、生产、娱乐等用品,与其他4000年左右的其他遗址相比,也应该差不多,随着考古学的发展,我们对人类过去的了解将越来越多。

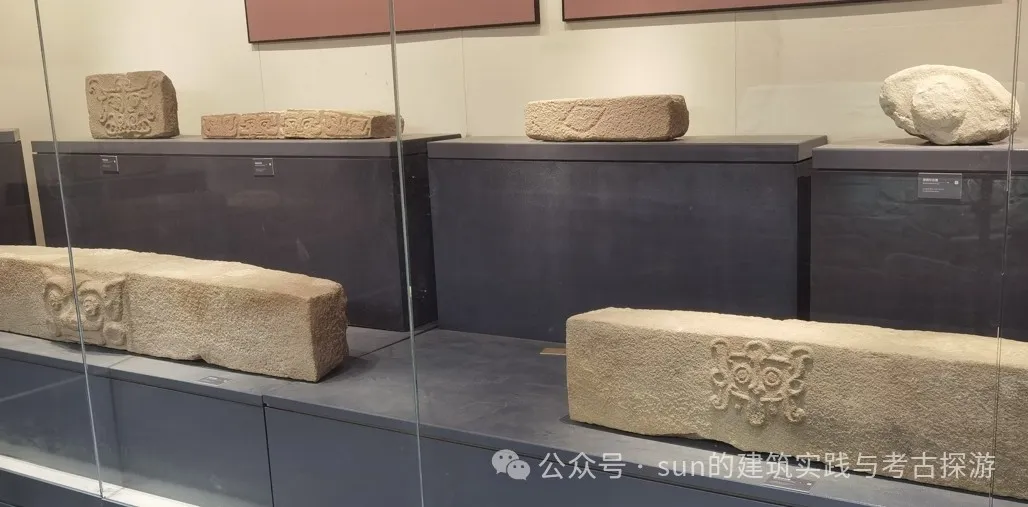

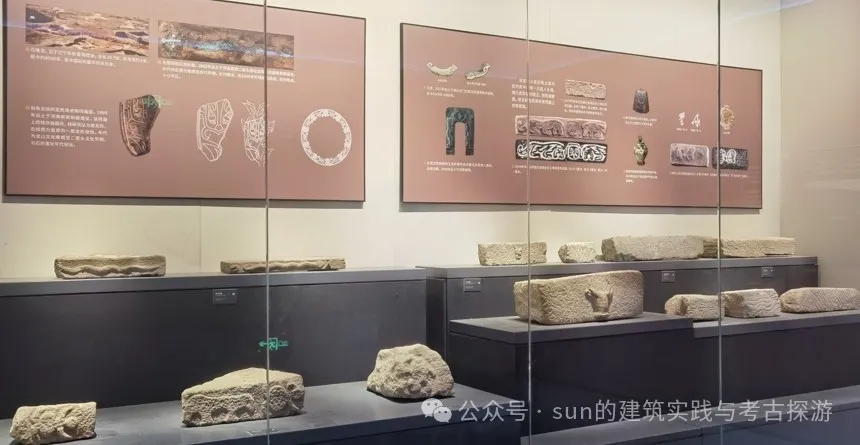

以下照片是上文没有表达过的使我印象深刻的馆藏文物、文字资料,罗列于此有些枯燥,不喜欢的朋友请滑过忽略。

图 33

图35 镶嵌石雕的石墙复原示意

图36

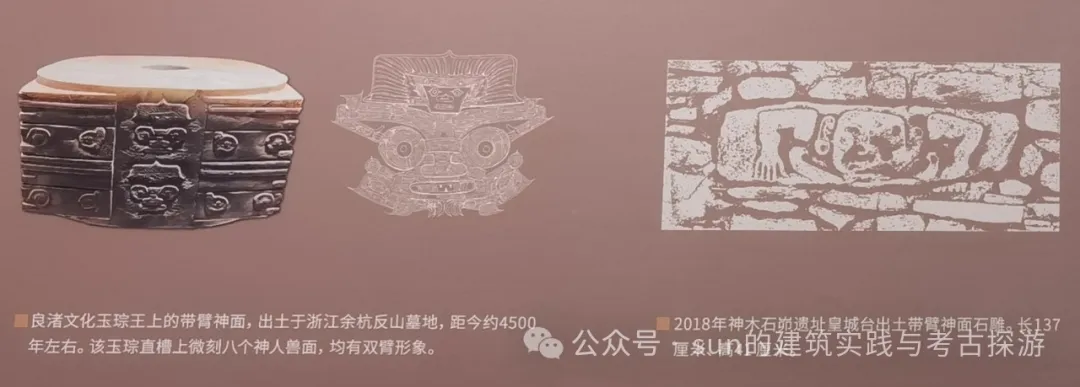

图37 与良渚玉琮上图案的比较

图37-1

图38 柱石雕的四个方面(与陕西考古博物馆的图腾柱不一样)

图38-1

图39

图40

图41

图42

图43

图44

图45

图46

图47

图50

图51

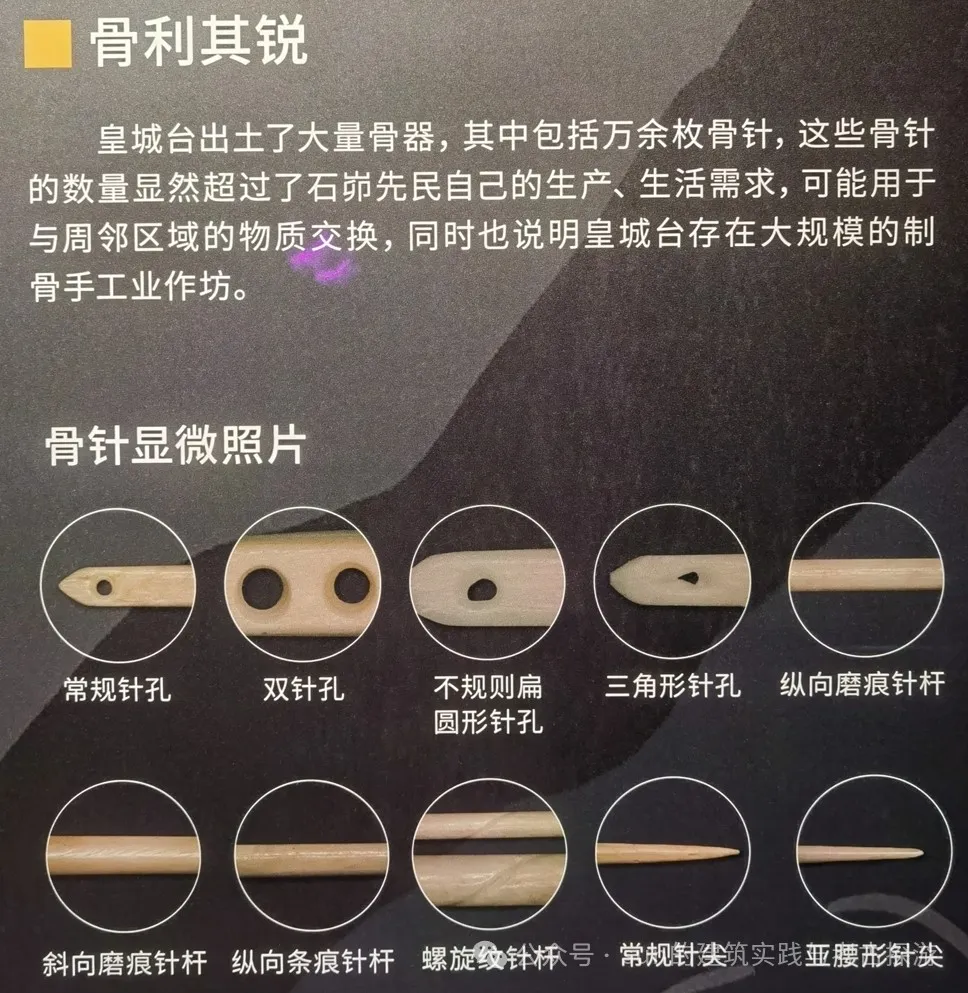

图52 骨针

图53

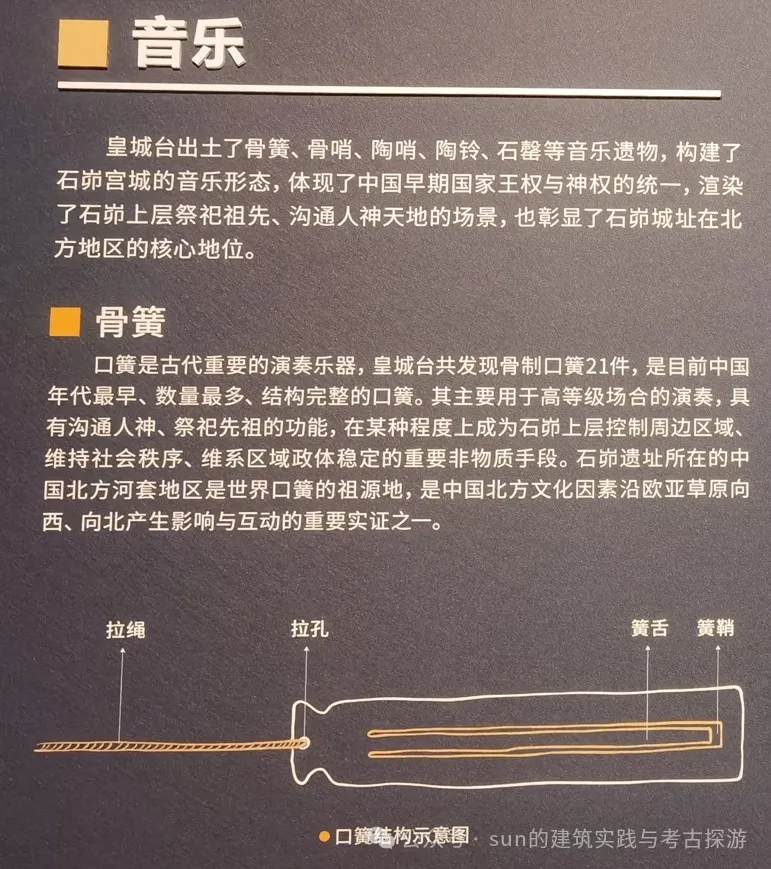

图54 口簧

图55

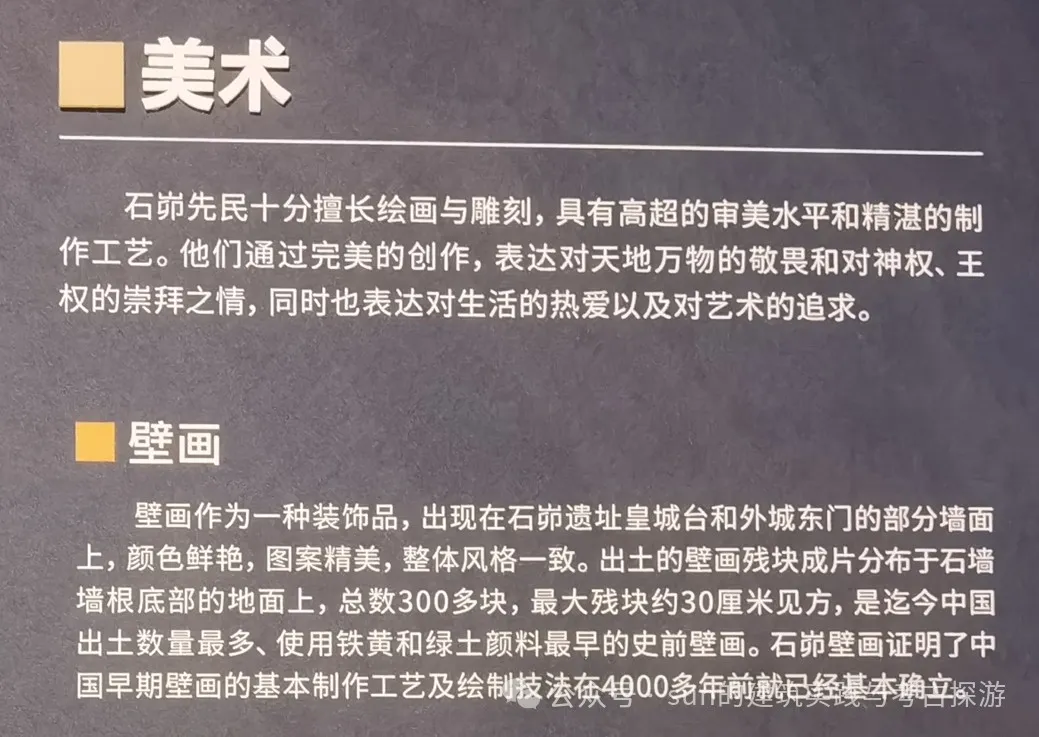

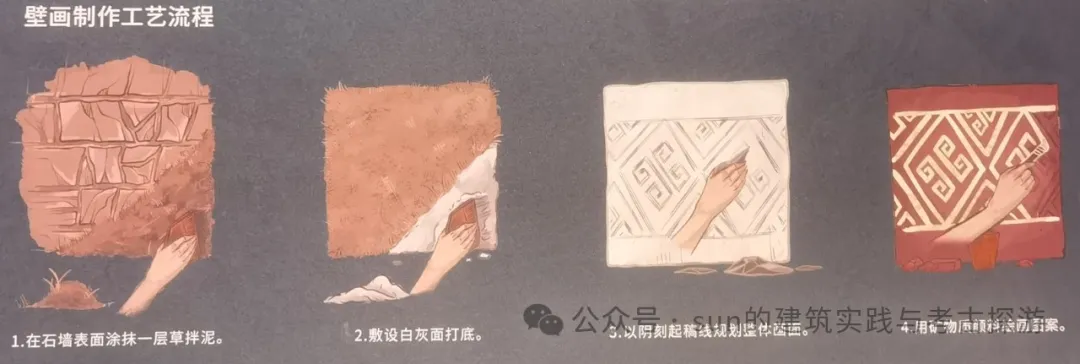

图56 壁画制作工艺流程

图56-1 壁画复原示意图

图57

图 58-1

图58-2

图58-3

图58-4

图58-5

图59

图60

图61

图62

图63

图64

图65

图66

图67

图68

以上是石峁博物馆部分藏品及文字说明的照片,部分解释了我当初的疑问。

但有一个最大的疑问没有解决,找不到答案。

为什么这些人类部落,生存了一段时间后,会突然消失?

我查了网络,AI智能回答是:石峁遗址(其他遗址也一样)突然灭绝的主要原因可能包括自然灾害、环境变化和社会动荡等多方面的因素。

很不满意这四平八稳的回答,像外交部发言人的说词。

我的猜想,最大的可能是战争,是杀戮荡平了这里的一切。

恐惧而无法逃避,便会对其顶礼膜拜,求其放过自己;或塑其形象,祈求庇佑。

夺人魂魄的石峁柱雕,折射出强悍威武的石峁王朝!

4000年前遗址文明的灭绝消失,2200年以来朝代的兴亡更替,其间500年春秋战国时期各诸侯国的争霸屠杀,会是自然灾害、环境变化引起的吗?会是偶然的吗?

不,这是人类的本性使然。

欲望和贪婪,驱使着人类滚滚向前,又像恶魔不断地践踏苟延残喘的良知和善良,人类终将会灭绝自己吗?谁知道呢,也许,人类早就灭亡过N次了,我们现在,不过是N+1次存在的人类。

我们普通的人类个体,无异于沙滩上的一粒沙子,被海浪裹挟着,挣扎或躺平,世界还是那样,不会因你有任何的想法和动作而改变。

晚上,我们回到榆林,美美地吃了一顿榆林“拼三鲜”。